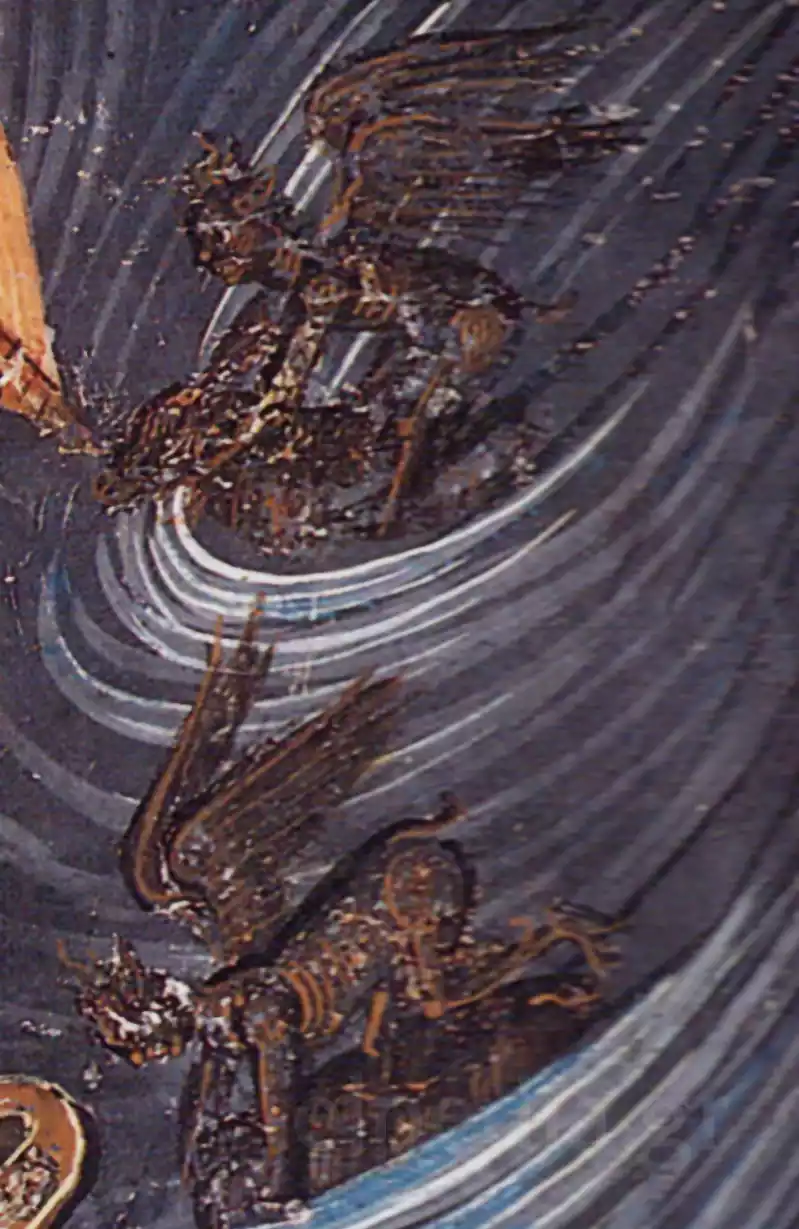

Драматическая сцена, где Христос укрощает ветер и море, шедевр XVI века в монастыре Филантропин Янина, полна теологического символизма.

Название: Христос укрощает ветер и море

Художник: Неизвестен (возможно, под влиянием критского образца)

Жанр: Фреска

Дата: 1531/32 (;)

Размеры: Неизвестны (как часть фрескового ансамбля)

Материалы: Натуральные краски на свежей штукатурке (фреска)

Местоположение: Католикон монастыря Филантропин, остров Янина (северная стена)

Божественное вмешательство в бурное море

В спокойной обстановке острова Янина, внутри стен исторического монастыря Филантропин, разворачивается сцена непревзойденной божественной силы и художественного мастерства. Фреска, изображающая Христа, укрощающее ветер и море, вероятно, созданная около 1531/32 года, является ярким примером поствизантийской живописи XVI века. Эта композиция не является единичной, а гармонично вписывается в широкий христологический цикл, украшающий первоначальный декор главного храма, в частности, в единицу чудес на северной стене. Она захватывает взгляд и душу, рассказывая известное библейское повествование, где Иисус, по просьбе своих испуганных учеников, успокаивает сильный шторм на Галилейском озере, раскрывая свою всемогущество даже над стихиями природы. Сцена, полная напряжения и символизма, передана с живостью и заметным вниманием к деталям, раскрывая влияние критских образцов XV века, таких как те, что встречаются в работах о морских чудесах, как, например, у святого Фанурия от критского художника Ангела (Хадзидзакис).

Монастырь Филантропин и его художественное богатство

Уютно расположенный на живописном острове озера Памвофита, монастырь Филантропин, также известный как монастырь святого Николая Спапаноса, является одним из важнейших монастырских комплексов Эпира, с богатой историей и неоценимым художественным наследием. Его основание датируется XIII веком, но современный вид и, в первую очередь, впечатляющий фресковый декор сформировались в XVI веке. Католикон монастыря, изначально однонефная церковь, которая позже была расширена с добавлением нартекса, буквально покрыта фресками, относящимися как минимум к трем различным живописным фазам XVI века. Эти фрески охватывают широкий тематический спектр, включая сцены из Ветхого и Нового Заветов, жизнь святых, а также изображения древнегреческих мудрецов, что подчеркивает особый духовный характер монастыря. В рамках этой богатой иконографической программы сцена, где Христос укрощает ветер и море, занимает видное место на северной стене главного храма, как часть обширного христологического цикла и, в частности, единства чудес, относящегося к первоначальной фазе декорирования (около 1531/32 года).

Крупный план фигуры Христа, когда он поднимает руку, навязывая спокойствие бурному морю. Божественная власть запечатлена на фреске.

Иконографический анализ сцены шторма

Фреска в монастыре Филантропин драматически запечатлевает момент божественного вмешательства. Композиция динамична и организована вокруг лодки, борющейся с бушующими волнами.

Композиция и центральные фигуры

Центром представления, конечно, является фигура Христа. Сначала мы видим его спящим на корме, невозмутимым среди общего смятения, символизируя божественное спокойствие перед хаосом. Рядом с ним апостол Петр, с явным беспокойством на лице, толкает его, чтобы разбудить, выражая человеческую слабость и страх перед гневом природы. Затем центральное действие смещается, когда Христос, встав, величественно стоит посреди лодки. С поднятой правой рукой в жесте власти и укоризны он приказывает стихиям природы подчиниться. Его поза спокойна, но решительна, излучая божественную авторитетность. Остальные ученики изображены тесно прижатые в маленькой лодке, их выражения варьируются от ужаса и отчаяния до восхищения и удивления перед чудом, разворачивающимся перед ними. Сама лодка, детализированная, хотя и простая по конструкции, становится полем, где сталкиваются человеческая маловерие и божественная всемогущество. Чувство движения и нестабильности усиливается наклоном лодки и тем, как она кажется готовой к затоплению.

Изображение природы и сверхъестественного

Передача моря особенно впечатляющая. Неизвестный художник использует яркие, почти спиралевидные мазки и темные синие и серые цвета, чтобы передать свирепость волн, которые, кажется, поглощают лодку. Море не просто фон, а живой главный герой сцены, враждебная сила, угрожающая человеческим жизням. Не менее уникальна и персонификация ветра. На безлюдных, скалистых берегах, окружающих сцену, видна темная, демоническая фигура. Этот «злой демон», как его описывают, дует из длинного рога, посылая разрушительный смерч к лодке. Это изображение связывает бурю не только с природными силами, но и с силами зла, которые Христос призван победить. Контраст между яростью природы и божественным спокойствием (успокоением), которое Христос навязывает своим словом, является центральным драматургическим элементом представления (Нуи). Сцена передает ощущение, что порядок восстанавливается во вселенной через божественное вмешательство.

Уникальная персонификация ветра как демонической фигуры, дующей в рог, добавляет аллегорический аспект в борьбу Христа с хаосом.

Техника и художественные влияния

Фреска Христа, укрощающее море в монастыре Филантропин характеризуется ярким повествовательным тоном и заметной точностью в деталях, что делает ее особенно привлекательной (Гаридис и Палиурас). Художник демонстрирует высокое мастерство в передаче форм, одежды и, в первую очередь, бурного моря. Мазки, хотя и не различимы с абсолютной ясностью из-за природы фрески и износа времени, выглядят динамичными и уверенными, особенно в передаче волн и складок одежды. Цветовая палитра богата, с преобладанием холодных цветов (синий, серый) для моря и берегов, которые контрастируют с более теплыми цветами (красный, желтый, коричневый), используемыми для фигур и лодки, создавая таким образом визуальное напряжение. Текстура материалов, таких как дерево лодки и ткани одежды, передана схематично, но убедительно.

Стоя (хотя бы мысленно, через изображение) перед этой фреской, ощущаешь силу момента. Ее расположение на северной стене с относительно низким освещением католикона усиливало бы драматичность, когда свет свечей играл бы на фигурах и волнах. Масштаб представления, встроенного в ансамбль, делал бы его сразу заметным и внушительным для верующих XVI века. Техника сцены считается отсылающей к критским образцам XV века. Живость, повествовательность и способ передачи моря и фигур напоминают работы Критской школы, такие как изображение чуда святого Фанурия от художника Ангела. Похожие изображения той же темы встречаются и в других значительных монастырях, таких как монастырь святого Николая Анапафса в Метеорах (работа Теофана Критского, 1527) и монастырь Мегистис Лавры на Афоне, подтверждая циркуляцию художественных идей и образцов в греческом пространстве в поствизантийский период.

Теологические символизмы и послания

Помимо своей художественной ценности, фреска в монастыре Филантропин насыщена глубоким теологическим содержанием. Центральное послание — это откровение божественности Христа и его абсолютного владычества над творением. Стихии природы, ветер и море, которые вызывают страх у людей, подчиняются его слову, доказывая, что Он является Творцом и Господом всего. Контраст между спящим Христом и яростью шторма подчеркивает разницу между божественным спокойствием и человеческим смятением. Сон Христа не является слабостью, а признаком доверия и контроля над ситуацией. Реакция учеников, характеризуемая как «маловерие» в Евангелиях, подчеркивает человеческую слабость в полном осознании божественной силы, даже для тех, кто ближе всего к Христу. Чудо не только направлено на спасение их от физической опасности, но, прежде всего, на укрепление их веры. Лодка, находясь в буре, является вечным символом Церкви, которая движется через трудности и испытания мира, но всегда имея в качестве штурмана Христа, который может принести спокойствие даже в самых диких бурях. Персонификация ветра как демона добавляет дополнительный уровень символизма, представляя Христа как победителя не только над природными силами, но и над темными духовными силами, которые противостоят замыслу Бога.

Ученики, с явным страхом и надеждой, сжимаются в лодке, которая качается от волн. Живое изображение человеческой слабости.

Разные интерпретации и критическая оценка

Изучение фресок монастыря Филантропин привлекло внимание многих исследователей византийского и поствизантийского искусства. Исследователи, такие как Мыртали Ахимасту-Потамяну, подробно анализировали различные фазы живописи и их стилистические особенности, связывая первую фазу, к которой относится и «Шторм», с мастерскими континентальной школы, которые подвергались сильным критским влияниям. Манолис Хадзидзакис, ссылаясь на соответствующую сцену Теофана в Метеорах, предлагает сравнительные данные о развитии иконографии темы. Однако существуют и различные подходы к точной датировке некоторых частей или идентичности художников, поскольку надписи часто неполные. Связь с конкретными критскими образцами и степень оригинальности художников Эпира остаются предметом постоянных дискуссий в академическом сообществе.

Заключение

Фреска «Христос укрощает ветер и море» в монастыре Филантропин не является просто иллюстрацией библейского повествования, а сложным произведением искусства, которое концентрирует теологические послания, художественные влияния и духовность целой эпохи. Драматизм композиции, живость цветов и выразительность форм магнитят зрителя, перенося его в центр шторма, а также божественного спокойствия, которое следует за вмешательством Христа. Это мощное напоминание о всемогуществе божественного и необходимости веры в трудностях жизни. Изучение этого произведения позволяет нам оценить богатую художественную традицию поствизантийской Греции и глубже понять, как искусство служило теологии и вере. Посещение монастыря, даже через эти страницы, предлагает уникальный опыт благоговения и эстетического наслаждения.

Часто задаваемые вопросы

Где находится фреска «Христос укрощает ветер и море»?

Эта фреска находится в католиконе монастыря Филантропин (святого Николая Спапаноса), который построен на острове озера Памвофита, в Янине. Она украшает северную стену главного храма и является частью более широкого христологического цикла, в единстве, посвященном чудесам Иисуса, изображая момент, когда Христос укрощает природу.

Какова основная тема представления, где Христос успокаивает бурю?

Основная тема — это проявление божественной всемогущества Христа над стихиями природы. В то время как его ученики в ужасе от шторма, Иисус одним словом навязывает спокойствие ветру и морю. Произведение подчеркивает владычество Бога над творением и послание веры, которое преодолевает страх.

К какому художественному периоду принадлежит фреска Иисуса, успокаивающего море?

Фреска датируется около 1531/32 года и принадлежит к первой фазе поствизантийской живописи в монастыре Филантропин, в XVI веке. Ее техника несет сильные влияния Критской школы XV века, как видно в живости повествования и точности в деталях сцены, где Христос укрощает стихии.

Как изображен ветер на фреске монастыря Филантропин?

На этой фреске ветер не просто изображен как природное явление, но персонифицирован с особым символическим смыслом. Он представлен как темная, демоническая фигура на скалистых берегах, которая дует из длинного рога, направляя смерч к лодке. Это изображение связывает бурю с силами зла, которые Христос побеждает.

Почему сцена, где Христос укрощает природу, считается важной?

Эта сцена имеет теологическое значение, так как раскрывает божественную природу Христа и его власть над всем творением. Для верующих это мощное напоминание о том, что вера в Бога может принести спокойствие в «бури» жизни. Художественно, представление в монастыре Филантропин заслуживает внимания за свою динамичную композицию и связь с Критской школой.

Библиография

- Archeion Euvoïkōn meletōn. Vol. 32, 1997.

- Archaiologikon deltion. Vols. 58-64, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστήλωσης, 2003.

- Гаридис, Мильтос, и Афанасий Д. Палиурас. Монастыри острова Янина: Живопись. Переведено Коксом и Солманом, Издательство Афин, 1993.

- Нуи, Антуан. Сегодняшний евангелие: Актуализированное чтение библейских текстов. Издательства Оливетан, 2003.

- Пападопулу, Варвара Н., и Аглая Л. Циара. Иконы Арты: церковная живопись в районе Арты в поствизантийский период. Министерство культуры, ΙΒʹ Управление византийских древностей, 2008.