Классическая аттическая краснофигурная вазопись Гелиоса с его колесницей. Крылатые кони и солнечная корона изображают космологический переход от ночи к дню. Коллекция Британского музея, Beazley Archive No.5967.

Драматическая история Фаэтона является одним из самых характерных мифов древнегреческой мифологии, предлагающим как космологические интерпретации, так и моральные уроки о гордыне и ее последствиях. Фаэтон, сын бога Солнца и Климены, искал подтверждение своего божественного происхождения после насмешек сверстников. Он обратился к своему отцу, богу Солнца, который, чтобы доказать свое отцовство, пообещал исполнить любое его желание. Молодой Фаэтон попросил управлять колесницей Солнца на один день. Несмотря на предупреждения отца о рисках, Фаэтон настоял, что привело к катастрофическому путешествию: он потерял контроль над лошадьми, отклонился от заданного пути и вызвал хаос на земле, поджигая области и создавая пустыни. Зевс был вынужден вмешаться, поразив Фаэтона молнией, и тот упал в реку Эридан.

Анализ этого мифа предоставляет ценные сведения о древнегреческом понимании космического порядка, божественной власти и человеческих границ. В понимание различных версий и интерпретаций мифа значительно внесло вклад изучение древних текстов, таких как «Метаморфозы» Овидия, а также сравнительные исследования между различными мифологическими традициями (поиск: древнегреческая космология).

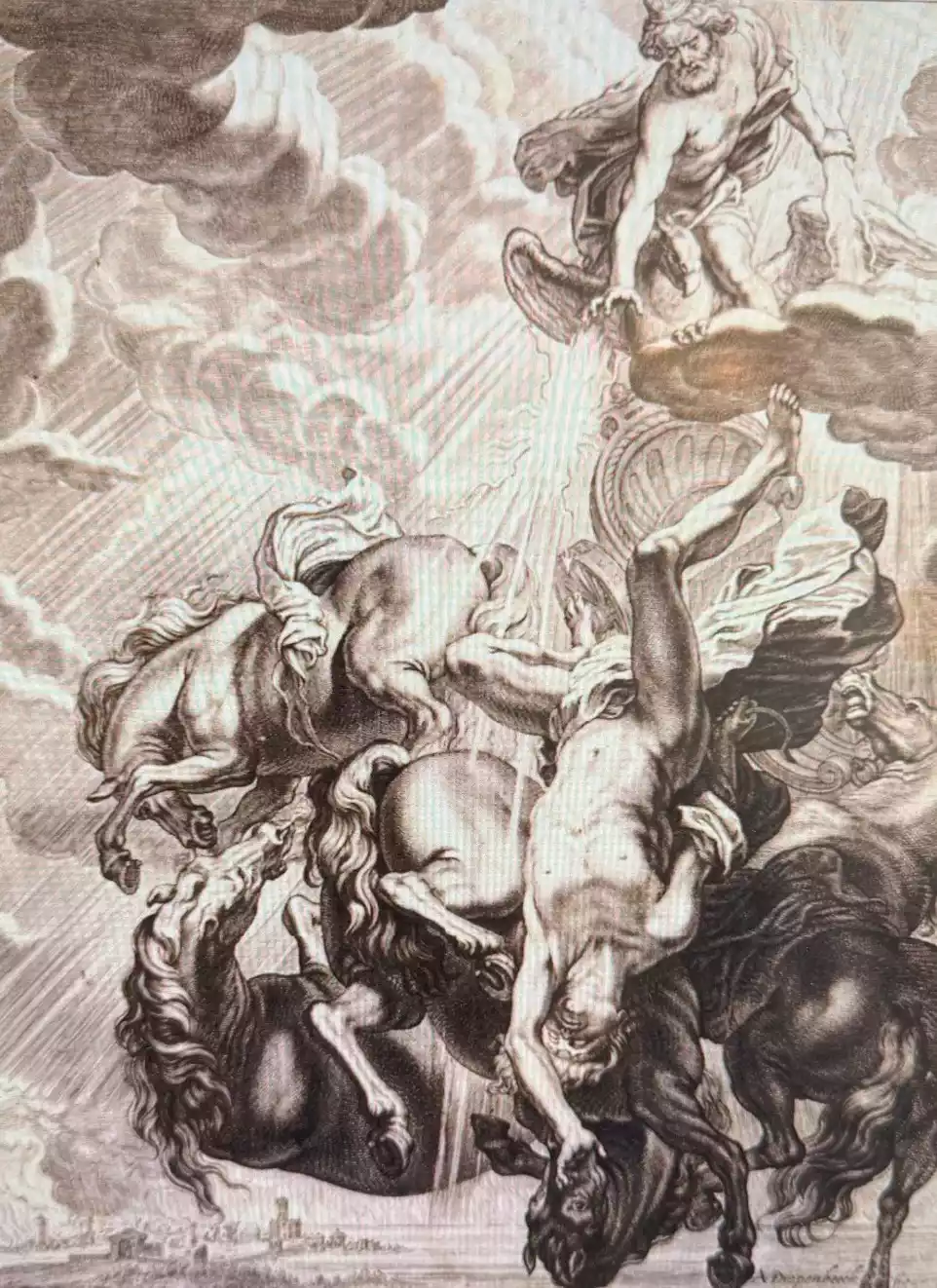

Иконографическое изображение падения Фаэтона является выдающимся примером высокого искусства гравюры XVII века. Корнелис Блумарт, на основе рисунка Абрахама ван Дипенбека, создает космологический рассказ.

Происхождение и юность Фаэтона

Генеалогия и родители Фаэтона

Генеалогическое происхождение Фаэтона является основополагающим элементом для понимания мифа. Согласно наиболее распространенной версии, Фаэтон был сыном бога Солнца (также известного как Аполлон в некоторых традициях) и нимфы Климены, дочери Океана. Фаэтон вырос вдали от своего божественного отца, на земле, под присмотром своей матери. Это гибридное происхождение — наполовину бог, наполовину смертный — является определяющим фактором в развитии его трагической истории (Синодину).

Сомнение в божественном происхождении

В подростковом возрасте Фаэтон столкнулся с сильным сомнением в своем происхождении со стороны сверстников. Как это описано в греческой мифологии, один из его сверстников оскорбил его, сказав, что он не является настоящим сыном Солнца. Это оскорбление побудило Фаэтона искать подтверждение своей идентичности, обратившись к своей матери, которая подтвердила его божественное происхождение и посоветовала ему найти своего отца (Дешарм).

Поиск отца во дворце Солнца

Решив доказать свое происхождение, Фаэтон отправился в путешествие к восточному краю мира, где находился великолепный дворец Солнца. Описание этого фантастического путешествия и величественного дворца с золотыми колоннами и тронами, украшенными драгоценными камнями, является одним из самых ярких элементов мифа. Овидий в своих «Метаморфозах» предлагает наиболее детальное описание этой встречи между отцом и сыном, представляя миф о солнечной колеснице в его самой трогательной форме (Юнгер).

Признание и роковое обещание

Во время их встречи Солнце сразу же признало своего сына и, чтобы доказать свое отцовство, дало ему торжественное обещание: исполнить любое его желание. Без колебаний Фаэтон попросил управлять колесницей Солнца на один день, желая продемонстрировать своим сверстникам свое божественное происхождение. Солнце, осознавая опасность, пыталось отговорить сына от этого предприятия, но, связанное клятвой, было вынуждено уступить. (Ищите больше информации по слову: Овидий Метаморфозы Фаэтон)

Подготовка к роковому путешествию

Прежде чем передать вожжи колесницы Фаэтону, Солнце дало ему подробные инструкции о опасном маршруте, который он должен был следовать на небе. Оно предупредило его о рисках крайностей пути — если он поднимется слишком высоко, он сожжет небо; если опустится слишком низко, он подожжет землю. Оно дало ему указания следовать средним путем, но молодой Фаэтон, увлеченный гордыней и незрелостью, не обратил должного внимания на эти важные советы.

Сцена изображает Фаэтона рядом с его отцом Аполлоном в момент, предвещающем надвигающуюся космическую катастрофу. Работа Джованни Баттиста Тьеполо, около 1731 года. Коллекция Музея Искусств Лос-Анджелеса, M.86.257.

Роковое путешествие с колесницей Солнца

Обещание Солнца и предупреждения

История Фаэтона достигает критической точки, когда бог Солнца, связанный своим священным обещанием, вынужден передать вожжи своей божественной колесницы своему неопытному сыну. Сцена передачи, как она подробно описана в произведении Овидия, является потрясающим моментом отцовской тревоги и предупреждений. Солнце объясняет своему сыну тайны небесного пути, особенности звезд и созвездий, и, главное, смертельные опасности, которые таит в себе этот путь для неопытного водителя. Трагедия начинает проявляться уже с того момента, когда Фаэтон, с гордыней и наивностью, игнорирует эти важные предупреждения (Люлли).

Катастрофический путь солнечной колесницы

С рассветом молодой Фаэтон берет вожжи огненной колесницы, и сразу же непослушные кони чувствуют недостаток опыта своего водителя. Отклоняясь от заданного пути, колесница следует опасной траекторией, то приближаясь слишком близко к земле, вызывая пожары в лесах и на равнинах, то удаляясь к высотам неба, угрожая нарушить космический порядок. Неспособность Фаэтона контролировать лошадей приводит к катастрофическим последствиям для мира: реки пересыхают, горы горят, и целые области превращаются в пустыни. Описание этого разрушения Овидием является одной из самых знаковых интерпретаций Фаэтона в классической литературе (Уилер).

Вмешательство Зевса и смерть Фаэтона

Когда мир горит, и Гея (Мать-Земля) страдает, она обращается к Зевсу, умоляя его вмешаться, чтобы остановить разрушение. Отец богов, осознавая надвигающуюся космическую катастрофу, немедленно принимает меры. Он выпускает молнию, которая поражает Фаэтона и выбрасывает его из колесницы. Несчастный юноша падает, горя, в реку Эридан, отмечая трагический конец своего опасного приключения. Как это ярко описано в произведении Жан-Батиста Люлли, это падение («chûte affreuse») является неизбежным исходом трагической гордыни. (Ищите больше информации по слову: трагическая гордыня древнегреческая мифология)

Плач и превращение Гелиад

После смерти Фаэтона его сестры, Гелиады, неутомимо оплакивают его на берегах Эридана. Их плач настолько силен, что они в конечном итоге превращаются в тополя, а их слезы превращаются в янтарь, который продолжает стекать с деревьев. Это превращение является характерным примером этиологической природы многих греческих мифов, предлагая мифологическое объяснение природных явлений и происхождения янтаря.

Восстановление космического порядка Солнцем

Последний эпизод этого трагического мифа касается возвращения Солнца к своим обязанностям. Потрясенный потерей своего сына, Солнце сначала отказывается продолжать свой ежедневный путь по небу, погружая мир во тьму. Только после вмешательства Зевса и других богов Солнце соглашается вернуться к своей колеснице, восстанавливая тем самым космический порядок. Это возвращение символизирует неизбежное продолжение космического цикла, несмотря на личные трагедии даже богов, подчеркивая фундаментальный принцип греческой космологии: порядок вселенной превосходит индивидуальную судьбу.

Фаэтон, жертва своей горделивой желания управлять колесницей Солнца, падает среди атмосферных возмущений и эфирных явлений. Композиция Сунарта (1868) вписывается в более широкий контекст восприятия древних мифов.

Символизм и влияние мифа

Космологические интерпретации истории Фаэтона

Рассказ о Фаэтоне и его катастрофическом управлении солнечной колесницей выходит за рамки простой мифологической истории, предлагая богатую почву для космологических интерпретаций. В древнегреческой мысли этот миф часто интерпретировался как аллегория природных явлений — в частности, «экпиросиса» (ecpyrosis), космического разрушения через огонь. Эта связь прослеживается в философских анализах древних, где миф о Фаэтоне рассматривается как метафора космических процессов. Значительные параллели также обнаруживаются с мифом о Сушне в ведической традиции, где представлена аналогичная ситуация сожжения земли, что указывает на возможные межкультурные влияния в развитии этой трагической истории (Китто).

Моральные уроки и понятие гордыни

История Фаэтона содержит фундаментальные моральные уроки, которые отражают вечную ценность мифа. Центральное понятие — это гордыня, самоуверенность, которая приводит к нарушению природных границ и вызову божественного порядка. Фаэтон, несмотря на предупреждения, настаивает на выполнении задачи, которая значительно превосходит его способности, что неизбежно приводит к разрушению. Этот мотив — наказание, следующее за гордыней — повторяется во многих греческих мифах и является ключевым элементом греческой этической мысли. (Ищите больше информации по слову: гордыня немезида древнегреческая этика)

Миф о Фаэтоне в искусстве и литературе

Драматический рассказ о Фаэтоне оказал вечное влияние на искусство и литературу. С древности до современности образ юноши, управляющего колесницей солнца к разрушению, вдохновил множество художественных произведений. Особенно в эпоху Возрождения и барокко миф стал популярной темой живописи, с культовыми произведениями таких художников, как Рубенс и Микеланджело. В литературе история была прекрасно изложена в «Метаморфозах» Овидия, а в музыке Жан-Батист Люлли сочинил трагедию «Фаэтон» (1683), сосредоточив внимание на трагическом падении героя. Вечная популярность мифа свидетельствует о его универсальной привлекательности и способности служить аллегорией для амбиций, гордыни и пределов человеческих стремлений (Уилер).

Мастерская гравюра Хендрика Гольциуса (1590) изображает критический момент восхождения Фаэтона на небесный свод, предвещая надвигающуюся космологическую дестабилизацию.

Разные интерпретации и критическая оценка

История Фаэтона привлекла различные интерпретационные подходы среди исследователей мифологии. Шмидт предлагает астрономическую интерпретацию, связывая миф с метеорологическими явлениями, в то время как Буркерт включает его в традицию мифов инициации и взросления. Вернан рассматривает миф как выражение границ между смертным и бессмертным, анализируя его как архетипический конфликт человеческих амбиций с божественным порядком. Кереньи признает в рассказе элементы солнечного культа и древних космологических представлений, в то время как Доуден подчеркивает его социально-политические аспекты как мифа, предупреждающего о последствиях безрассудного правления. Многогранная природа мифа позволяет эту интерпретационную многозначность, подчеркивая его вечную ценность.

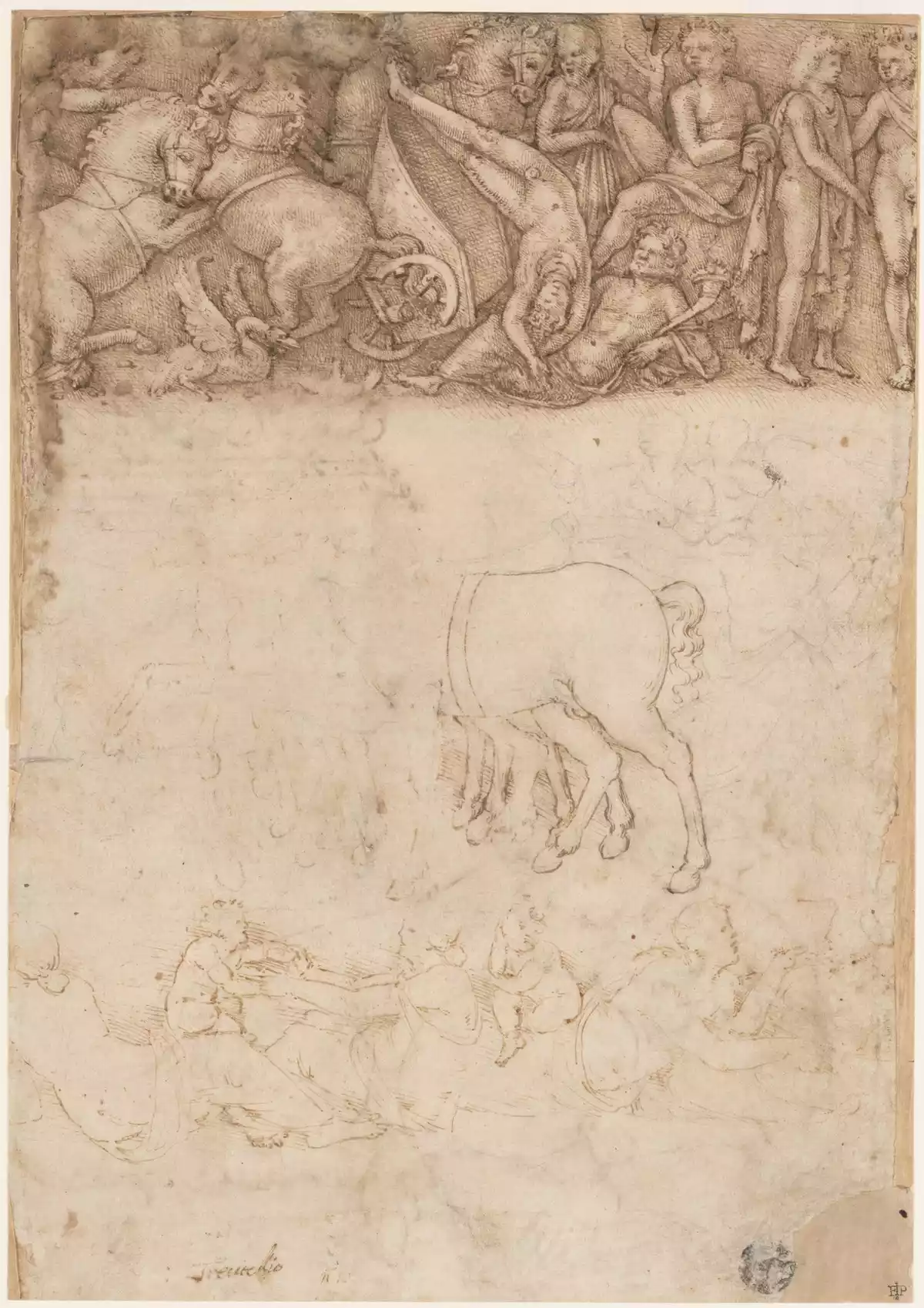

Этюд падения Фаэтона Амико Аспертини (1474-1552), выполненный черным мелом и коричневыми чернилами. Является характерным примером ренессансного изучения древних мифов.

Эпилог

Миф о Фаэтоне и колеснице Солнца остается одной из самых захватывающих и вечных историй древнегреческой мифологии. Он отражает глубокие беспокойства о природе человеческих амбиций, границах наших возможностей и последствиях гордыни. Трагический путь молодого героя предлагает вечные уроки о балансе между смелостью и благоразумием, между амбициями и самопознанием.

В то же время миф служит символом поиска идентичности, поскольку Фаэтон стремится подтвердить свое происхождение и завоевать признание своего отца. Этот многослойный рассказ продолжает вдохновлять искусство, литературу и философскую мысль, предлагая архетип, который резонирует в каждой эпохе и культуре.

Яркая художественная композиция Пьера Бребьетта представляет двусмысленный исход мифа о Фаэтоне. Изображение превращения Гелиад раскрывает тонкое соединение мифа с природным миром. Отдел графических искусств Лувра.

Часто задаваемые вопросы

Каково было происхождение Фаэтона в греческой мифологии?

Фаэтон был сыном бога Солнца (Аполлона в некоторых версиях) и Климены, дочери Океана. Его двойственная природа как потомка бога и смертной определила ход его истории, так как его гибридная идентичность поставила его на опасную границу между двумя мирами. Сомнение в этом божественном происхождении со стороны сверстников стало началом событий, приведших к его трагическому концу.

Почему Фаэтон захотел управлять солнечной колесницей?

Молодой Фаэтон стремился управлять колесницей Солнца прежде всего для того, чтобы доказать свое божественное происхождение сверстникам, которые над ним насмехались. Кроме того, это предприятие представляло собой возможность совершить акт инициации, взяв на себя дело своего отца и тем самым подтвердив свое место в мире богов. Его желание отражало как личные амбиции, так и поиск идентичности и признания.

Каковы были последствия управления колесницей Солнца Фаэтоном?

Неконтролируемый путь Фаэтона с колесницей Солнца вызвал катастрофические последствия на земле. Когда колесница приблизилась слишком близко к планете, она вызвала обширные пожары, превращая плодородные области в пустыни (например, Сахару, согласно одной из интерпретаций), высушивая реки и сжигая горы. Напротив, когда она удалялась слишком далеко, это вызывало заморозки. Это экологическое разрушение угрожало самому существованию жизни на земле.

Как символически интерпретируется миф о Фаэтоне учеными?

Миф о Фаэтоне и солнечной колеснице интерпретируется символически на нескольких уровнях. Космологически он представляет собой природные явления, такие как необычная жара или солнечные вспышки. Морально он символизирует гордыню и последствия превышения человеческих границ. Психологически он выражает неумеренные амбиции и желание признания. Эти различные подходы подчеркивают многозначный характер этого древнего рассказа.

Как миф о Фаэтоне повлиял на искусство и литературу?

Драматическая история Фаэтона оказала огромное влияние на искусство и литературу на протяжении веков. В древности Овидий предложил наиболее детальное изложение в своих «Метаморфозах». В эпоху Возрождения художники, такие как Микеланджело и Рубенс, создали впечатляющие изображения падения юноши. В музыке Люлли сочинил целую трагедию, а в современной литературе миф продолжает вдохновлять произведения, исследующие пределы человеческих амбиций.

Библиография

- Дешарм, П. (2015). Мифология Древней Греции. Страница 244.

- Юнгер, Х-Д. (1993). Mnemosyne und die Musen: vom Sein des Erinnerns bei Hölderlin. Страница 107.

- Китто, Х. Д. Ф. (2024). Древнегреческая трагедия.

- Люлли, Ж-Б. (1683). Phaëton: трагедия. Страница 275.

- Синодину, Р. (2012). Колесница Солнца.

- Уилер, С. М. (2000). Narrative Dynamics in Ovid’s Metamorphoses. с. 28.