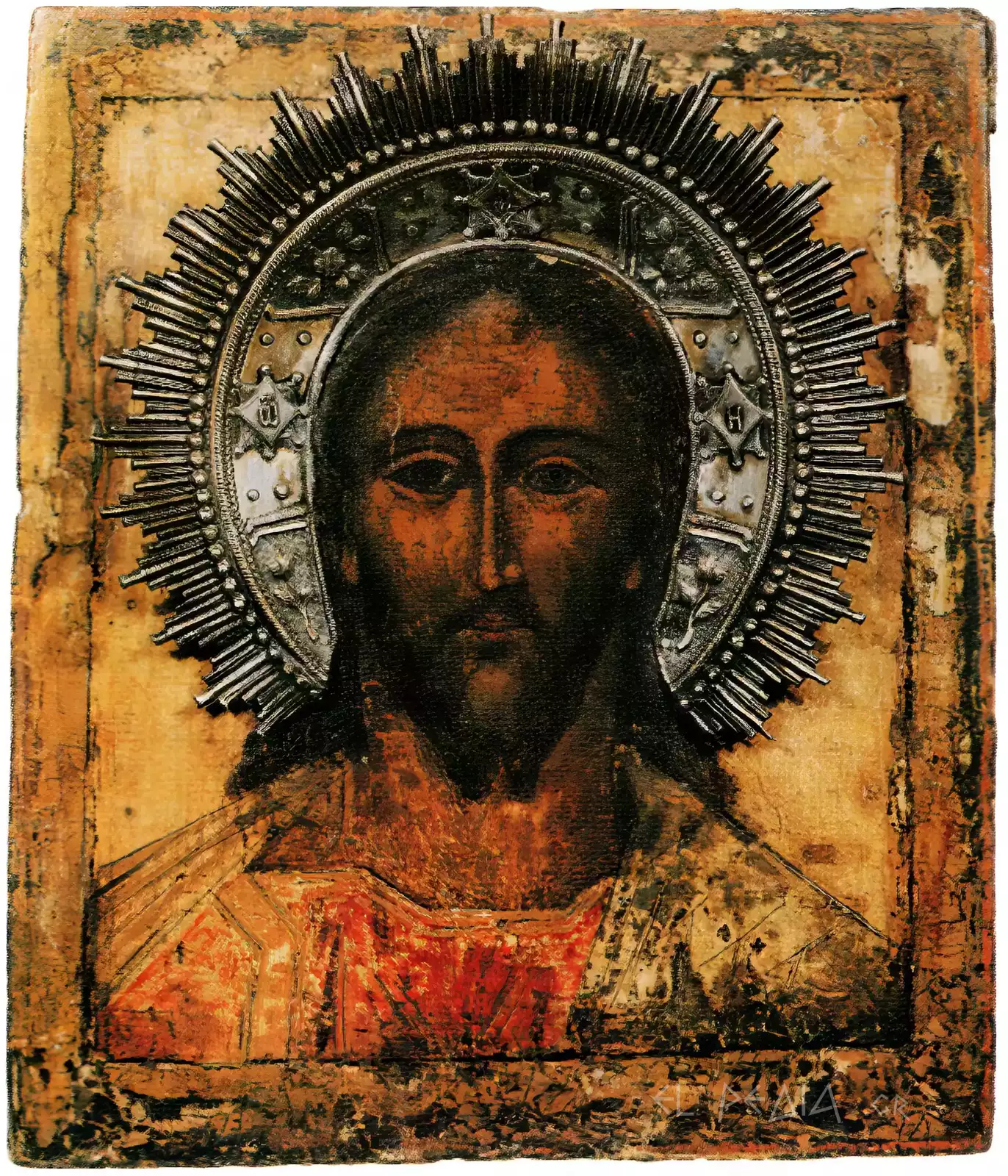

Название: Христос Пантократор

Художник: Неизвестный мастер Московской школы

Тип: Православная икона

Дата: Начало 18-го века

Материалы: Яичная темпера и золотой лист на деревянной доске

Местоположение: Москва, Россия

Величие Пантократора в Иконописи Московской Школы

Пантократор Москвы, великолепный образец русской иконописи начала XVIII века, занимает особое место в духовном и культурном наследии России. Созданная неизвестным мастером московской школы, эта икона запечатлела лик Христа с удивительной глубиной духовности и высочайшим техническим мастерством.

Композиция иконы традиционна для образа Пантократора: Христос взирает на зрителя с пронзительной силой и непосредственностью, словно проникая в самое сердце. Его взгляд, исполненный мудрости и сострадания, притягивает и завораживает. Золотой нимб, украшенный тончайшими узорами, окружает голову Спасителя, символизируя Его божественную славу и величие.

Цветовая палитра иконы строится на тёплых, землистых тонах, среди которых преобладают коричневые оттенки, придающие образу Христа особую теплоту и человечность. Искусно выполненные прозрачные слои, созданные с помощью техники яичной темперы, придают лику глубину и выразительность. Кажется, будто свет исходит изнутри иконы, наполняя её особой духовностью.

Пантократор Москвы отражает в себе синтез византийских традиций и достижений русской иконописной школы. Он сочетает в себе глубокое духовное содержание с безупречным техническим исполнением, являясь не только произведением искусства, но и окном в мир духовности и веры. Эта икона – не просто изображение, это – мост между человеком и Богом, призывающий к размышлению о вечном и непреходящем.

Стиль и Художественные Характеристики

Икона Пантократора Москвы является выдающимся примером русской иконографической живописи начала 18-го века, где техническое совершенство встречается с духовным выражением. Композиция характеризуется классическим фронтальным изображением Христа, с взглядом, направленным прямо на зрителя, создавая ощущение непосредственного общения и духовной связи.

Техническое исполнение раскрывает исключительное мастерство художника в использовании яичной темперы. Тонкие прозрачные слои краски создают впечатляющее качество в передаче кожи, в то время как темные тона в глазах и чертах лица придают глубину и выразительность. Православная иконография является уникальным примером священного искусства, которое сочетает духовность с художественным выражением (E Florea).

Цветовая палитра, доминирующая земляными тонами и теплыми коричневыми цветами, создает атмосферу духовности и таинственности, в то время как использование золотого листа в нимбе и деталях добавляет измерение трансцендентности, характерное для православной иконографии. Особенно впечатляющей является детализированная обработка нимба, который представляет собой изысканный узор с лучевой композицией, окружающей голову Христа как символ божественной славы и яркости, в то время как техника обработки золотого листа раскрывает высокую техническую подготовку художника Московской школы.

Композиция иконы следует строгим правилам православной иконографии, где каждый элемент имеет символическое значение и теологическое измерение, в то время как художественное исполнение раскрывает исключительный баланс между традиционным стилем и личным выражением художника. Поверхность иконы показывает интересные повреждения и следы времени, которые, однако, не уменьшают ее художественную и духовную ценность, а наоборот, добавляют дополнительное измерение аутентичности и исторической преемственности произведению.

Символизм и Теологические Аспекты

Изображение Пантократора в православной иконографической традиции включает сложные теологические символы, отражающие глубокие духовные истины. В иконе Москвы интенсивный и пронизывающий взгляд Христа не является просто художественным элементом, но передает понятие всеведения и божественного присутствия.

Цвета, выбранные для одежды Христа — глубокий красный и золотой — имеют особое символическое значение в теологии иконы, развитой в русской традиции (I Yazykova). Красный символизирует человеческую природу Христа и его мученичество, в то время как золотой представляет его божественную природу и небесное царство.

Композиция иконы, сочетающая строгую фронтальность византийской традиции с внутренней живостью русской живописи, создает впечатляющий баланс между божественным величием и человеческой доступностью, в то время как детализированная обработка нимба с лучевыми линиями и геометрическими узорами, окружающими голову Христа, является художественным выражением божественной энергии, излучаемой Пантократором в мир.

Способ, которым художник изобразил черты лица, сочетая строгость суда с нежностью милосердия, отражает двойственную природу Христа как судьи и спасителя человечества, в то время как особое внимание к глазам, которые, кажется, смотрят одновременно на зрителя и за его пределы, указывает на вездесущее божественное зрение и непосредственную связь между верующим и Богом.

В традиционной православной теологии икона Пантократора не рассматривается просто как художественное произведение или средство обучения, но как окно в божественное, точка встречи между небом и землей, где божественная благодать встречается с человеческой молитвой в диалектическом отношении, которое превосходит ограничения времени и пространства.

Исторический Контекст и Влияния

Начало 18-го века в России ознаменовало период интенсивных художественных изменений и духовных поисков. В этом контексте икона Пантократора Москвы выделяется как знаковое произведение, которое соединяет традиционный византийский стиль с новыми художественными тенденциями эпохи.

Этот период характеризуется попыткой сохранить духовную христианскую постмодернистскую традицию в рамках реформ Петра Великого (CA Tsakiridou). В Москве того времени иконографическое искусство продолжало сохранять свою центральную роль в духовной жизни, несмотря на интенсивные западные влияния, проникающие в русское общество.

Мастерская, создавшая эту икону Пантократора, отражает долгую традицию Московской школы, которая развила особый стиль, сочетая византийское наследие с местными элементами и художественными инновациями, отвечающими духовным потребностям эпохи, в то время как выбор материалов и технических методов показывает глубокое знание традиционных техник яичной темперы и золотого дела, которыми обладали художники мастерской.

Использование деревянной доски в качестве основы и применение яичной темперы тонкими, последовательными слоями являются характерными элементами русской иконографической традиции, которые сохранялись даже в периоды интенсивных художественных изменений. Примечательно сохранение техники золотого листа в нимбе, метод, требующий исключительного мастерства и глубокого понимания традиционных техник.

Эпоха создания иконы совпадает с периодом интенсивной художественной активности в Москве, где иконописные мастерские функционировали как центры сохранения и обновления духовного искусства. Художники того времени должны были балансировать между традицией и инновацией, сохраняя существенные элементы православной иконографии, одновременно отвечая на новые эстетические требования своей эпохи.

Московская Школа

Вклад Московской школы в развитие русской иконографической живописи был решающим. В начале 18-го века мастерские Москвы разработали уникальный подход к искусству иконографии, сочетая традиционные техники с инновационными элементами.

Престиж школы был установлен через века художественного творчества. Ее мастерские функционировали как центры ученичества, где молодые художники обучались секретным техникам яичной темперы и обработки золотого листа. Методология обучения основывалась на тесных отношениях между учеником и учителем, с личным руководством, являющимся основополагающим элементом образования.

Техническая подготовка художников Московской школы была чрезвычайно высокой, как показывает икона Пантократора. Детали в передаче черт лица, мастерство в смешивании красок и точность в применении золотого листа свидетельствуют о присутствии особенно способного художника. В то время как русская иконографическая живопись развивалась, Московская школа сохраняла свою особую идентичность (AV Mocanu).

Внимание к деталям было характерной чертой школы. Каждый этап создания иконы следовал строгим правилам и традиционным техникам, которые передавались из поколения в поколение. Подготовка деревянной доски, нанесение основы, смешивание красок с яичным желтком и позолота были отдельными этапами, требующими терпения и мастерства.

Слава Московской школы распространилась за пределы города, привлекая заказы от значительных церковных и светских центров России. Ее мастерские функционировали как питомники художников, которые позже становились сотрудниками монастырских мастерских или открывали свои собственные ателье, распространяя таким образом стиль и техники школы по всей русской территории.

Сохранение и Современное Состояние

Сохранение Пантократора Москвы до наших дней является результатом тщательной консервации и изучения. Состояние иконы показывает ожидаемые признаки ее возраста, с мелкими трещинами на поверхности краски и повреждениями на золотом листе нимба, которые, однако, не влияют на ее эстетическую и духовную ценность.

Деревянная основа иконы, изготовленная из отборного кипарисового дерева, сохранилась в замечательно хорошем состоянии, несмотря на экологические вызовы трех столетий, прошедших с момента ее создания. Выбор этого дерева художником оказался решающим для долговечности произведения, так как кипарис известен своей устойчивостью к влаге и насекомым.

Консервационные работы, проводившиеся время от времени, уважали аутентичность произведения. Яичная темпера, несмотря на свою чувствительность как материал, сохраняет еще живость своих цветов, особенно в областях лица, где тонкие градации остаются видимыми. Слой золотого листа на нимбе, хотя и показывает некоторые потери, сохраняет свой блеск в местах, где он сохранился.

Современные методы визуализации выявили интересные детали о технике создания иконы. Поверхность лица Христа показывает, что художник работал с исключительной тонкостью, создавая цвет в нескольких прозрачных слоях. Эта техника, известная как «пласмос» в православной иконографии, требовала большого терпения и мастерства.

Современные реставраторы выявили и задокументировали различные фазы создания иконы, от подготовки дерева до окончательного нанесения лака. Каждый этап раскрывает высокую техническую подготовку художника Московской школы и глубокое понимание материалов, которые он использовал.

Пантократор Москвы — Вечное Свидетельство

Икона Пантократора Москвы остается выдающимся примером русской иконографической живописи начала 18-го века. Техническое совершенство, духовная глубина и художественная чувствительность, которые характеризуют произведение, делают его уникальным свидетельством расцвета Московской школы. Его сохранение до наших дней позволяет современным поколениям восхищаться высоким искусством русской иконографии и понимать его значение для духовной и художественной жизни эпохи.

Продолжающееся изучение произведения раскрывает новые аспекты его техники и символического измерения, в то время как его влияние на последующее иконографическое искусство остается ощутимым. Икона Пантократора Москвы стоит как вечный символ встречи художественного мастерства с духовным выражением, напоминая нам о ценности традиции в формировании нашей культурной идентичности.

elpedia.gr

Библиография

E Florea и AV Mocanu. «Некоторые аспекты православной иконографии: типология и художественный символизм.» Искусствознание: теория, история, практика (2021).

CA Tsakiridou. «Православная икона и постмодернистское искусство: критические размышления о христианском образе и его теологии.» (2024).

I Yazykova. «Теология иконы.» В Evgenii Trubetskoi: Icon and Philosophy (2021).