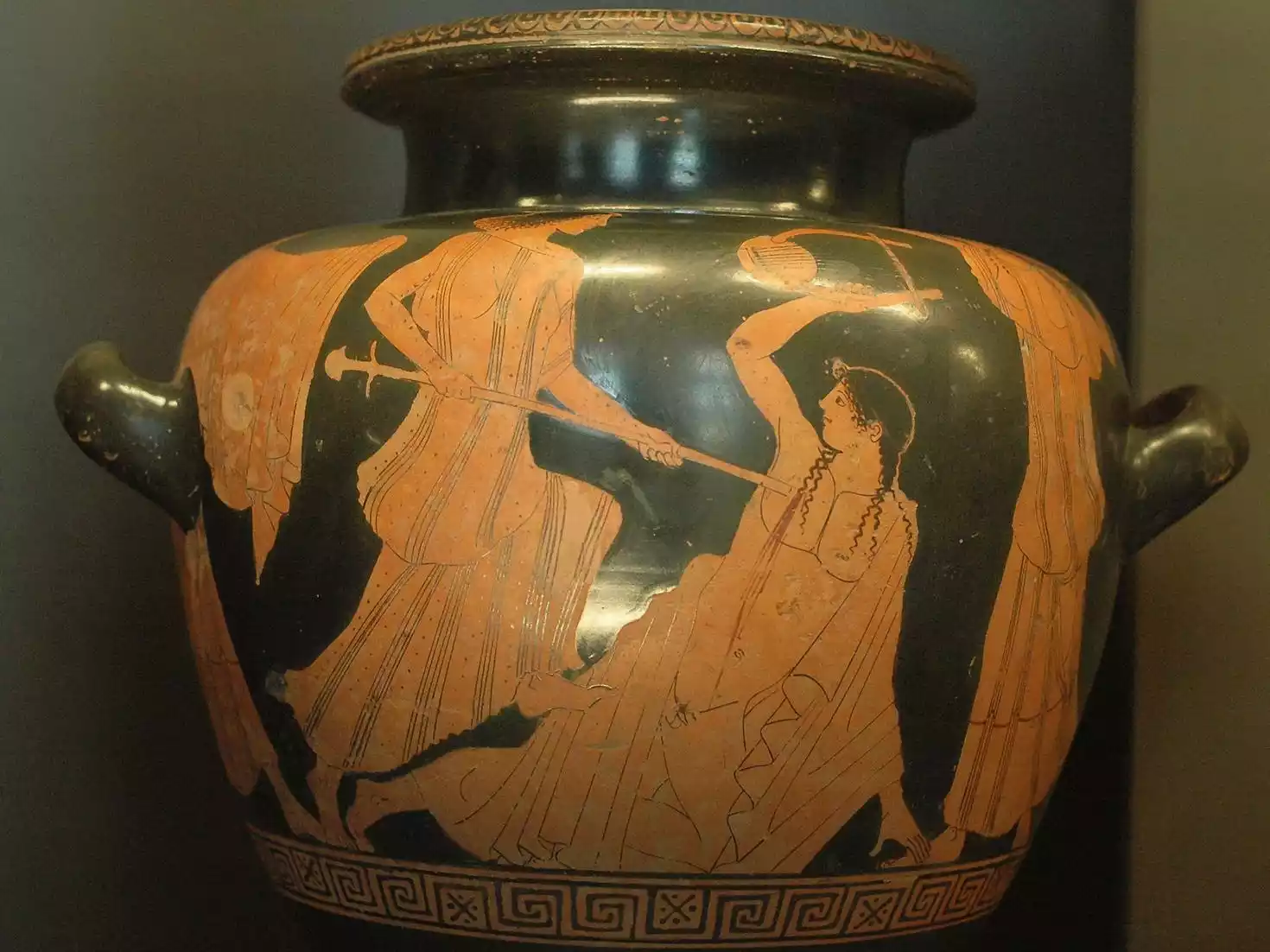

La morte di Orfeo. Stamnos attico a figure rosse di Hermonax, ca. 470 a.C. È legato ai Misteri Orfici. Museo del Louvre (G 416).

Nel ricco mondo della religione greca antica, oltre al culto degli dèi olimpici, esistevano i cosiddetti “misteri”, pratiche di culto particolari che promettevano ai iniziati una conoscenza più profonda e, spesso, un destino migliore dopo la morte. Tra questi culti misterici, i Misteri Orfici occupano un posto speciale, un insieme di credenze e rituali strettamente legati alla figura leggendaria di Orfeo. Orfeo, figlio della Musa Calliope e, secondo una versione, del dio Apollo, era il mitico musicista e poeta che con la sua lira incantava dèi, uomini e tutta la natura, capace persino di commuovere le divinità ctonie dell’Oltretomba.

I Misteri Orfici si differenziano da altri culti poiché introdussero una teologia e una cosmogonia particolari, con miti propri sulla creazione del mondo e sull’origine degli dèi e degli uomini. Il nucleo del loro insegnamento era la fede nell’immortalità dell’anima, nella sua caduta nel mondo materiale a causa di un errore primordiale (che si collega al mito di Dioniso Zagreus e dei Titani) e nella necessità di purificazione e liberazione attraverso uno specifico modo di vivere (il cosiddetto “vita orfica”) e rituali segreti. Queste idee esercitarono una notevole influenza sulla filosofia e sul pensiero religioso degli antichi greci, offrendo una prospettiva alternativa sulla vita, la morte e l’universo, con le dottrine orfiche discusse parallelamente a testi esoterici (Dimopoulos). Il fascino di questi misteri risiede proprio nella promessa di rivelare verità sacre, accessibili solo agli iniziati, e nella speranza di una vita dopo la morte più favorevole. (Forse vale la pena cercare di più sul ‘Vita Orfica’).

Il Mito di Orfeo: Il Musicista che Incantò l’Oltretomba

La figura di Orfeo è centrale per la comprensione dei misteri omonimi. Figlio della Musa Calliope e, secondo alcune tradizioni, del dio Apollo o del re tracico Oiagros, Orfeo era considerato il più grande musicista e poeta dell’antichità. La sua musica, suonata con la lira (dono di Apollo), era così incantevole da poter domare bestie feroci, muovere rocce e alberi, e incantare persino gli dèi. La sua fama lo portò a partecipare all’impresa degli Argonauti, dove con il suo canto intervenne salvificamente in momenti critici, coprendo ad esempio il pericoloso canto delle Sirene.

La storia più nota legata a Orfeo è il suo tragico amore per la ninfa Euridice. Poco dopo il loro matrimonio, Euridice fu morsa a morte da un serpente. Distrutto, Orfeo prese la coraggiosa decisione di scendere negli Inferi per riportarla indietro. Con la sua musica riuscì a commuovere Caronte, Cerbero e infine lo stesso Plutone e Persefone, i sovrani dell’Oltretomba. Essi acconsentirono a permettergli di riportare Euridice nel mondo dei vivi, a una condizione: non doveva voltarsi a guardarla finché entrambi non fossero stati alla luce del sole. Mentre risalivano, poco prima dell’uscita, l’ansia e il dubbio sopraffecero Orfeo. Si voltò per vedere se la sua amata lo stava seguendo, solo per vederla svanire definitivamente nell’ombra. Questo momento, in cui Orfeo si trovò al suo fianco proprio nel momento in cui Euridice svaniva, cattura l’assoluta tragicità del mito (Fry). Dopo la perdita definitiva di Euridice, Orfeo vagò inconsolabile, evitando la compagnia di altre donne. Anche la sua morte è avvolta nel mito, con la versione più diffusa che narra che fu fatto a pezzi dalle Menadi in preda alla furia (seguaci di Dioniso) in Tracia, sia perché le disprezzava, sia perché non onorava Dioniso.

Orfeo tra i Traci. Krater attico a figure rosse, ca. 440 a.C.

Insegnamenti Fondamentali dell’Orfismo: Anima, Purificazione e Immortalità

I Misteri Orfici offrivano un sistema di credenze distintivo, incentrato sul destino dell’anima umana. Al centro dell’insegnamento orfico si trovava l’idea del dualismo: la percezione che l’uomo sia composto da due elementi, uno divino e immortale (l’anima) e uno mortale e materiale (il corpo). L’anima, di origine divina, era considerata intrappolata o “prigioniera” nel corpo (l’ormai famosa frase “soma sema”, cioè il corpo è una tomba), a causa di un peccato originale.

Questo errore primordiale è legato al mito orfico centrale di Dioniso Zagreus. Secondo questo mito, i Titani, per invidia, fecero a pezzi e mangiarono il giovane Dioniso, figlio di Zeus. Zeus, adirato, li fulminò. Dalla cenere dei Titani, che conteneva anche i resti del divino Dioniso, fu creata l’umanità. Così, gli uomini portano dentro di sé una natura duplice: quella titanica, materiale e peccaminosa, e quella dionisiaca, divina e immortale. L’obiettivo dell’iniziazione orfica e della “vita orfica” era la purificazione dall’elemento titanico e la liberazione dell’anima divina.

Questa liberazione non si otteneva in una sola vita. L’Orfismo introdusse nel pensiero greco, o almeno diffuse ampiamente, l’idea della reincarnazione (o palingenesi), dell’incarnazione successiva dell’anima in diversi corpi, fino a raggiungere la completa purificazione. Per accelerare questo processo, gli Orfici seguivano uno stile di vita rigoroso che includeva regole morali, purezza rituale e, soprattutto, astinenza dal consumo di esseri viventi (vegetarianismo), poiché credevano che anche gli animali potessero ospitare anime in processo di reincarnazione. Attraverso le riti di iniziazione e il rispetto di queste regole, il fedele sperava di spezzare il ciclo delle nascite e di far tornare la sua anima al suo stato divino (Kakridis).

Il violento omicidio di Orfeo da parte delle Menadi, in un disegno di Albrecht Dürer (1494). Questo mito è un elemento centrale della tradizione dei Misteri Orfici. Kunsthalle, Amburgo.

La Cosmogonia Orfica: Una Narrazione Alternativa della Creazione

Oltre agli insegnamenti sull’anima, l’Orfismo sviluppò anche la propria cosmogonia e teogonia distintiva, cioè le proprie narrazioni sulla creazione dell’universo e sulla genesi degli dèi. Queste narrazioni, conservate in modo frammentario principalmente attraverso inni e riferimenti di autori successivi (come i Neoplatonici), presentano un’immagine piuttosto diversa dalla più nota versione della Teogonia di Esiodo.

All’inizio di tutte le cose, secondo molte fonti orfiche, non c’era il Caos, ma il Tempo eterno (spesso alato e con teste di animali) e la sua compagna, la Necessità. Dalla loro unione, o dalla primordiale Notte, nacque l’uovo cosmico d’argento. Da questo uovo nacque la prima divinità creatrice, Fanes (che significa “colui che rivela” o “brilla”), un’entità ermafrodita e alata con ali d’oro, spesso identificata con Eros, il Primordiale o il Mito. Fanes conteneva in sé i semi di tutti gli esseri e era considerato il creatore del cielo e della terra.

La continuazione della teogonia orfica include la successione delle generazioni divine (Notte, Cielo, Crono), ma con un intervento cruciale: Zeus, per ottenere il dominio assoluto, inghiottì Fanes, incorporando così il suo potere creativo. Poi, Zeus ricreò il mondo e divenne il nuovo inizio di tutte le cose. In questo contesto si inserisce anche la nascita di Dioniso-Zagreus da Zeus e Persefone, destinato a diventare il nuovo sovrano dell’universo, prima del suo tragico smembramento da parte dei Titani. Questa cosmogonia complessa e simbolica sottolineava l’origine divina del mondo e dell’anima, e forniva il background mitologico per gli insegnamenti orfici sulla purificazione e liberazione.

Donna tracica, probabilmente da una scena della morte di Orfeo (tema legato ai Misteri Orfici). Kylix attica a figure rosse, ca. 480–470 a.C. Attribuita al Pittore di Brygos. Museo Metropolitano d’Arte.

I Riti dei Misteri Orfici: Iniziazione e Testi Sacri

Come suggerisce il loro nome, i Misteri Orfici comprendevano riti segreti di iniziazione, i cui dettagli rimangono in gran parte sconosciuti, poiché gli iniziati erano vincolati da un giuramento di silenzio. Tuttavia, da varie fonti e reperti archeologici, possiamo formarci un’idea della natura di questi rituali. L’enfasi era posta sulla purezza, sia morale che fisica. I candidati all’iniziazione probabilmente si sottoponevano a periodi di digiuno, astinenza e bagni purificatori.

Un ruolo centrale nel culto orfico era svolto dai testi sacri, attribuiti allo stesso Orfeo. Questi includevano inni, poemi teogonici e cosmogonici (come le cosiddette “Rapsodie Orfiche”), e testi che descrivevano la discesa di Orfeo negli Inferi o fornivano istruzioni per il viaggio dell’anima dopo la morte. La comprensione di questi testi, con i loro versi misteriosi, era considerata un privilegio degli iniziati e richiedeva una speciale interpretazione, accessibile solo dopo l’esecuzione dei rituali segreti (Detienne). Alcuni di questi testi, come il Papyrus di Derveni (uno dei più antichi “libri” europei), offrono uno sguardo raro sull’interpretazione allegorica dei poemi orfici da parte degli stessi seguaci del culto.

Particolarmente significativi sono i reperti di sottili lamine d’oro (lamellae) che venivano collocate nelle tombe di alcuni fedeli in aree come la Magna Grecia, la Tessaglia e Creta. Queste lamine portavano incise istruzioni per l’anima del defunto su come orientarsi nell’Oltretomba, come evitare pericoli e come dichiarare la propria identità orfica alle divinità ctonie (“Io sono figlio della Terra e del Cielo stellato, ma la mia stirpe è celeste”), assicurando così una sorte favorevole dopo la morte. Questi reperti costituiscono una prova tangibile della fede nell’immortalità dell’anima e dell’importanza degli insegnamenti orfici per guidare l’anima dopo la morte. (L’archeologia continua a portare alla luce elementi delle antiche pratiche religiose misteriche).

L’Influenza e l’Eredità dell’Orfismo

Sebbene l’Orfismo non sia mai stato una religione centralmente organizzata con un clero e templi ufficiali come il culto olimpico, le sue idee e pratiche hanno esercitato un’influenza profonda e duratura sul pensiero greco e oltre. L’enfasi sull’immortalità dell’anima, sulla vita morale, sulla purificazione e sulla possibilità di liberazione dal ciclo delle reincarnazioni ha trovato risonanza in molti filosofi e pensatori religiosi.

Pitagora e i suoi seguaci, i Pitagorici, sembrano condividere molte credenze comuni con gli Orfici, come la reincarnazione, la necessità di una vita ascetica e il vegetarianismo. La relazione tra Orfismo e Pitagorismo è complessa e oggetto di discussione tra gli studiosi, ma l’interazione è indiscutibile. Ancora più significativa è l’influenza su Platone, che incorporò idee orfiche (o idee circolanti in cerchi orfici) nei suoi dialoghi centrali, come il “Fedone”, il “Gorgia” e la “Repubblica”. La concezione platonica dell’immortalità dell’anima, della sua prigionia nel corpo, della reminiscenza e della necessità di purificazione filosofica porta chiaramente il sigillo della tradizione orfica.

Le idee orfiche permeavano anche altri culti misterici dell’antichità, sebbene mantenessero il loro carattere distintivo. La figura di Orfeo, il saggio e tragico musicista, continuò a ispirare poeti, artisti e filosofi durante l’epoca romana, nel Medioevo e nel Rinascimento, arrivando fino ai giorni nostri. La ricerca della liberazione spirituale, la fede in una scintilla divina nascosta dentro l’uomo e la speranza di trascendere la morte, temi centrali nei Misteri Orfici, rimangono senza tempo e continuano a occupare il pensiero umano. L’eredità dell’Orfismo non si esaurisce nei reperti archeologici o nei riferimenti filosofici, ma vive attraverso il fascino eterno che esercitano le grandi domande sull’esistenza, sull’anima e sull’aldilà.

Rappresentazione di Orfeo che incanta Ade (1594), di Jan Brueghel il Vecchio. La discesa nell’Oltretomba è un elemento centrale del mito alla base dei Misteri Orfici. Olio su rame, Palazzo Pitti, Firenze.

Interpretazioni Diverse & Valutazione Critica

Lo studio dei Misteri Orfici non è privo di sfide e approcci diversi. Studiosi come W.K.C. Guthrie hanno enfatizzato l’unità e la continuità della tradizione orfica, considerando l’Orfismo come un movimento religioso distintivo con radici e sviluppo specifici. Altri, come M.L. West, hanno adottato un atteggiamento più critico, mettendo in discussione l’esistenza di un “Orfismo” unico durante il periodo arcaico e classico e vedendo piuttosto una raccolta di testi e idee eterogenee successivamente attribuite a Orfeo. Marcel Detienne si è concentrato maggiormente sull’analisi dei miti e dei rituali come fenomeni culturali, esaminando il ruolo della scrittura e dell’interpretazione nella tradizione orfica. La datazione precisa dei testi orfici e la storicità dello stesso Orfeo rimangono questioni aperte, alimentando il dibattito accademico in corso.

L’Eredità Duratura: Riflessioni sui Culti Orfici

La narrazione dei Misteri Orfici ci conduce in un viaggio affascinante e intriso di enigma nel cuore della religiosità ellenica. Distinguendosi per la loro profondità filosofica e l’insistenza sulla ricerca spirituale individuale e sulla purificazione dell’anima, questi culti offrivano una visione del mondo, dell’essere umano e del destino che si discostava dalle credenze dominanti. In Italia, la risonanza di queste antiche dottrine può essere percepita, ad esempio, nell’eco di certe correnti neoplatoniche che fiorirono durante il Rinascimento, laddove la ricerca dell’armonia cosmica e della purificazione dell’anima rievoca gli ideali orfici. La fede nell’immortalità, la concezione della reincarnazione, il mito di Dioniso Zagreus e l’adozione di uno stile di vita ascetico “orfico” si intrecciarono in un sistema di credenze che esercitò un’influenza notevole su pensatori di spicco, lasciando un’impronta indelebile nel panorama del pensiero occidentale. Nonostante l’aura di mistero che avvolge numerosi aspetti dei loro rituali, il fascino esercitato da Orfeo e la promessa di conoscenza e liberazione insita nei suoi Misteri continuano a catturare la nostra immaginazione, ricordandoci l’incessante ricerca umana di un significato che trascenda i confini dell’esistenza terrena. Si potrebbe, per esempio, paragonare il viaggio di purificazione orfico al concetto di “catarsi” presente in alcune opere di Dante Alighieri, dove il percorso attraverso l’Inferno e il Purgatorio rappresenta un’ascesa spirituale verso la beatitudine.

Il Fascino Inestinguibile: Oltre i Confini dell’Esistenza

L’enigma dei Misteri Orfici, con le loro intricate simbologie e promesse di illuminazione, continua a esercitare un’attrazione potente, offrendo spunti di riflessione sulla natura dell’anima e sulla sua aspirazione all’immortalità. La ricerca di una connessione con il divino, la speranza di una purificazione che conduca alla liberazione dai cicli della reincarnazione, e il richiamo di una conoscenza esoterica riservata agli iniziati, costituiscono elementi che risuonano ancora oggi, in un’epoca segnata dalla ricerca di significato e dalla sete di spiritualità.

Domande Frequenti

Cosa erano esattamente i Misteri Orfici nella Mitologia Greca?

I Misteri Orfici erano un insieme di credenze religiose segrete e rituali dell’antica Grecia, attribuiti al mitico Orfeo. Si concentravano sull’idea dell’immortalità dell’anima, della sua caduta nel corpo, della reincarnazione e della necessità di purificazione attraverso uno specifico modo di vivere e di iniziazione, con l’obiettivo finale di liberare l’anima. La loro comprensione si inserisce nel contesto più ampio della Mitologia e religione Greca.

Qual è il rapporto di Orfeo con i Misteri Orfici?

Orfeo, il leggendario musicista e poeta della Mitologia Greca, era considerato il fondatore e il primo maestro dei Misteri Orfici. Molti dei testi sacri, inni e insegnamenti del culto erano attribuiti a lui. La sua discesa negli Inferi e la conoscenza che si supponeva avesse acquisito lì lo rendevano una figura ideale per trasmettere verità segrete sulla vita e sulla morte.

Tutti gli antichi greci credevano nei Misteri Orfici?

No, i Misteri Orfici non facevano parte della religione pubblica dominante delle città-stato, come il culto degli dèi olimpici. Costituivano un culto misterico distinto che si rivolgeva a coloro che cercavano una relazione più personale e profonda con il divino e una speranza per una vita dopo la morte migliore. La partecipazione era volontaria e richiedeva iniziazione, differente dalle comuni pratiche di culto della Mitologia Greca.

Cosa si intende per “vita orfica”?

La “vita orfica” si riferisce al particolare modo di vivere che gli iniziati ai Misteri Orfici erano chiamati a seguire. Comprendeva principalmente purezza morale e rituale, ma l’elemento più caratteristico era l’astinenza dal consumo di carne (vegetarianismo) e, secondo alcune fonti, da alcuni altri alimenti come le fave. Questo modo di vita ascetico era considerato necessario per la purificazione dell’anima.

Ci sono prove dell’esistenza dei Misteri Orfici?

Sì, oltre ai riferimenti di autori antichi (filosofi, storici), ci sono anche reperti archeologici legati ai Misteri Orfici. I più significativi sono le lamine d’oro (amuleti) trovate in tombe con istruzioni per l’anima, così come il Papyrus di Derveni, che contiene un poema orfico e la sua interpretazione allegorica. Questi reperti confermano aspetti fondamentali delle dottrine orfiche della Mitologia Greca.

Bibliografia

- Detienne, Marcel. La Scrittura di Orfeo: Mito Greco in Contesto Culturale. Johns Hopkins University Press, 2002.

- Dimopoulos, Evangelos. “ORFICI”. Platone, vol. 37, 1985, p. 71.

- Fry, Stephen. Eroi. Edizioni Patakis, 2023.

- Kakridis, Ioannis Th., ed. Mitologia Greca: Gli Dèi, Volume 1. Edizioni Ateniesi, 1986, p. 304.