Esplorando il Mito del Minotauro: Un Viaggio nella Mitologia Greca

La Nascita di un Mostro: Origini e Contesto

Il Minotauro, creatura leggendaria con corpo umano e testa di toro, emerge dalle profondità della mitologia greca come simbolo di contraddizioni e complessità umane. La sua storia inizia con l’unione di Pasifae, moglie del re Minosse di Creta, con un magnifico toro bianco inviato da Poseidone. Questa unione innaturale, frutto dell’ira divina, portò alla nascita del Minotauro, una creatura ibrida, prigioniera della sua stessa esistenza. La sua figura è indissolubilmente legata al Labirinto di Cnosso, un’opera architettonica straordinaria commissionata da Minosse all’ingegnere Dedalo per rinchiudervi il mostro.

La leggenda del Minotauro si intreccia con la storia di Atene e Creta, due potenze in conflitto nel mondo antico. Il tributo di sangue imposto agli Ateniesi, costretti a sacrificare giovani vite umane al Minotauro, rappresenta un capitolo oscuro nelle relazioni tra le due città. Questo tributo, simbolo di potere e sottomissione, alimentò la narrazione mitologica fino all’arrivo dell’eroe Teseo, il cui coraggio e astuzia posero fine al regno di terrore del Minotauro.

La storia del Minotauro, con le sue risonanze psicologiche e sociali, continua ad affascinare e stimolare riflessioni profonde sulla natura umana, la lotta tra istinto e ragione, e il significato di “mostruosità”. La sua immagine, potente e ambigua, si è radicata nell’immaginario collettivo, comparendo in numerose opere d’arte, dalla pittura vascolare antica alle interpretazioni moderne. La figura del Minotauro, quindi, non è solo una creatura mitologica, ma anche uno specchio delle nostre paure, desideri e conflitti interiori.

La Nascita del Minotauro

La nascita del Minotauro di Creta si inserisce nel contesto più ampio delle complesse relazioni tra dèi e uomini nella mitologia greca antica. La storia inizia con la decisione di Minosse di rivendicare il trono di Creta, invocando la sua discendenza divina. Per dimostrare di avere il favore degli dèi, chiese a Poseidone di inviare un segno, promettendo di sacrificare qualsiasi cosa emergesse dal mare.

L’Ira di Poseidone

Poseidone rispose inviando un magnifico toro bianco dalle onde. Tuttavia, Minosse, impressionato dalla bellezza dell’animale, decise di tenerlo e sacrificare un altro toro al suo posto. Questo atto di infedeltà provocò l’ira del dio del mare (Lamb). Come punizione, Poseidone ispirò in Pasifae, moglie di Minosse, un’attrazione innaturale verso il toro sacro.

Pasifae, presa da una passione irresistibile, si rivolse all’ingegnoso Dedalo. Il geniale artigiano costruì una mucca di legno straordinariamente elaborata, rivestita di pelle di vero animale, all’interno della quale si nascose la regina per unirsi al toro. Da questa unione contro natura nacque il Minotauro, una creatura con corpo umano e testa di toro, che fu chiamata Asterio.

La Prigionia del Mostro

Man mano che il mostro cresceva, il suo comportamento diventava sempre più pericoloso e incontrollabile. Minosse, di fronte alla minaccia che rappresentava per il suo regno questa creatura ibrida, che costituiva una prova vivente della vergogna della sua casa, ordinò a Dedalo di costruire un labirinto così complesso che nessuno potesse sfuggirvi. Questa costruzione, conosciuta come il Labirinto di Cnosso, fu un capolavoro di architettura, con innumerevoli corridoi e passaggi che conducevano a vicoli ciechi, rendendo impossibile la fuga per chiunque vi entrasse.

La complessità del labirinto riflette la natura complessa dello stesso Minotauro, una creatura che incarna la lotta continua tra l’elemento umano e quello bestiale, tra ragione e istinto, tra civiltà e natura primitiva.

Il Labirinto e la Prigionia

La concezione architettonica del Labirinto rappresenta un’espressione monumentale della conoscenza minoica e della grandezza culturale dell’antica Creta. L’edificio, progettato da Dedalo, incorporava innovazioni architettoniche all’avanguardia che riflettevano l’avanzato sviluppo tecnologico dell’epoca.

L’Architettura del Labirinto

Il design del Labirinto si basava su una complessa disposizione geometrica, che combinava funzionalità pratica con perfezione estetica. La sua struttura interna, composta da un sistema complesso di corridoi e camere, creava una rete incomprensibile di percorsi che conducevano a vicoli ciechi. La costruzione cretese divenne un punto di riferimento per l’architettura dell’epoca (Baldwin).

Nei corridoi oscuri del Labirinto, dove la luce penetrava solo attraverso aperture strategicamente posizionate nel soffitto, creando un gioco di luci e ombre che accentuava il senso di disorientamento, il Minotauro vagava come il sovrano assoluto dello spazio, mentre la complessità della costruzione, che combinava abilmente tecniche di muratura e sistemi di ventilazione avanzati, rendeva impossibile la fuga per chiunque osasse entrare nei suoi recessi.

Il Tributo di Sangue

L’imposizione del tributo di sangue agli Ateniesi riflette le complesse relazioni di potere tra Creta e Atene durante il periodo minoico. Ogni nove anni, sette giovani e sette fanciulle di Atene venivano inviati come cibo per il Minotauro, una pratica che sottolineava il dominio di Creta sull’Egeo.

Il processo di selezione dei giovani avveniva tramite sorteggio, un fatto che provocava profonda tristezza e indignazione nella società ateniese. Il rituale dell’invio dei giovani a Creta aveva acquisito un carattere simbolico, rappresentando la sottomissione di Atene alla talassocrazia minoica e l’incapacità di resistere alle richieste del potente regno di Creta.

Teseo e lo Scontro Fatale con il Minotauro di Creta

L’arrivo di Teseo a Creta segnò una svolta decisiva nella storia del Minotauro. Il giovane eroe, figlio di Egeo, si offrì volontario per partecipare alla spedizione dei giovani verso l’isola, determinato a porre fine al tributo di sangue che gravava sulla sua città.

La Preparazione dello Scontro

L’arrivo di Teseo a Creta suscitò scalpore nel palazzo di Cnosso. La principessa Arianna, figlia di Minosse, fu affascinata dalla presenza del giovane eroe e decise di aiutarlo. All’interno della complessità labirintica dei corridoi del Labirinto, la battaglia mitica era destinata a determinare il destino di due civiltà (Davis).

Il contributo di Arianna fu determinante per il successo dell’impresa, poiché fornì a Teseo un gomitolo di filo e istruzioni dettagliate per la navigazione nel Labirinto, mentre gli consegnò anche una spada che gli avrebbe permesso di affrontare il mostro, un atto che rivelava non solo il suo amore per l’eroe ma anche il desiderio di contribuire alla liberazione di Atene dal tributo di sangue.

Lo Scontro Finale

Lo scontro tra Teseo e il Minotauro si svolse nelle profondità oscure del Labirinto, dove l’eroe, seguendo il filo di Arianna, riuscì a individuare il mostro nel cuore dell’edificio. La battaglia che seguì fu epica, con Teseo che sfruttava la sua agilità e tecnica contro la forza bruta del Minotauro, fino a quando riuscì a ucciderlo, ponendo fine alla tirannia del mostro e liberando Atene dal tributo di sangue che le era stato imposto.

Il Significato Simbolico del Ciclo Mitico

Il racconto del Minotauro di Creta va oltre i confini della semplice narrazione mitologica, mettendo in luce questioni fondamentali del pensiero e della visione del mondo greca antica. La lettura multilivello del mito rivela dimensioni più profonde che riguardano la struttura politica, sociale e religiosa del mondo antico.

Prospettive Culturali

La presenza del Minotauro nell’immaginario collettivo degli antichi Greci funziona come simbolo mitico che riflette la relazione dialettica tra natura e cultura (Peyronie). La sua natura ibrida, che combina l’elemento umano con quello animale, mette in evidenza la lotta eterna tra il razionale e l’istintivo, tra il civilizzato e il primitivo.

Nel contesto delle relazioni politiche dell’epoca, la vittoria di Teseo sul Minotauro simboleggia l’emergere dell’egemonia ateniese e il graduale declino della talassocrazia minoica, dimostrando gli equilibri di potere mutevoli nello spazio egeo durante l’età del bronzo tarda, mentre sottolinea la transizione dalle forme di potere più antiche a nuovi assetti politici.

Dimensioni Filosofiche e Religiose

La complessa narrazione del mito incorpora molteplici livelli di riflessione religiosa e filosofica. Il Labirinto, come costruzione architettonica e simbolica, rappresenta la complessità dell’esistenza umana e la ricerca del cammino verso l’autoconoscenza, mentre la vittoria di Teseo simboleggia il trionfo della volontà umana e della ragione contro le forze oscure del caos.

La duplice natura del Minotauro riflette anche le ricerche filosofiche degli antichi Greci riguardo alla relazione tra anima e corpo, ragione e passione, ordine e disordine, rendendo il mito un simbolo senza tempo dello sforzo umano per superare i limiti della natura e conquistare la virtù.

La Ricezione Artistica del Mito

Il racconto del Minotauro di Creta è stato una fonte di ispirazione per l’arte, dall’antichità fino all’epoca contemporanea. La sua dimensione simbolica multilivello ha alimentato numerose espressioni artistiche, mettendo in luce diverse interpretazioni del mito.

Tradizione Iconografica

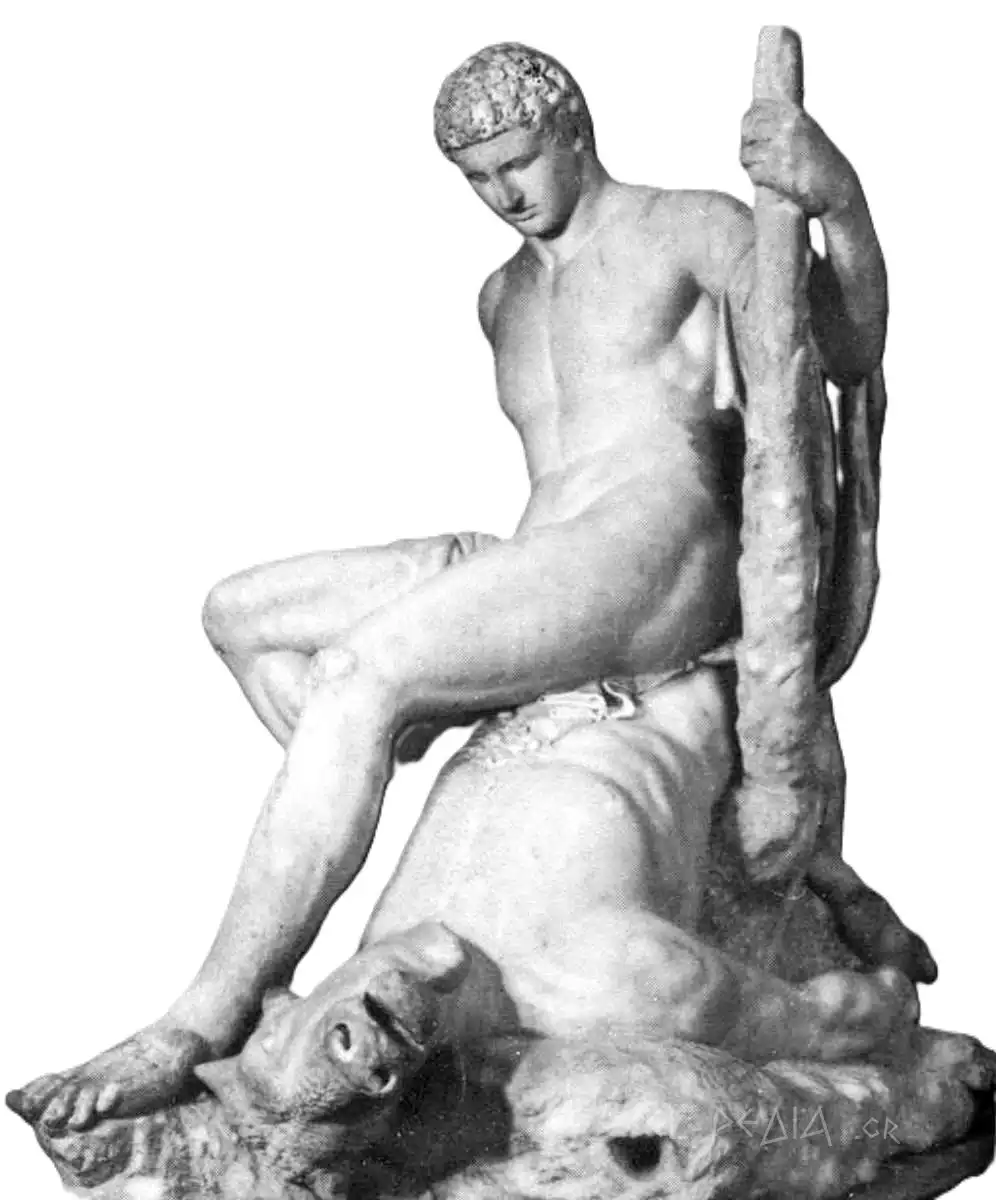

La rappresentazione del Minotauro nell’arte greca antica presenta un particolare interesse per l’evoluzione della tradizione iconografica. La forma mostruosa della creatura ibrida è rappresentata con straordinario dettaglio nella ceramica e nella scultura (Stephen).

Nei vasi a figure nere e rosse, la scena della battaglia tra Teseo e il Minotauro è resa con intensità drammatica, mentre la presenza di Arianna e del filo aggiunge profondità narrativa alla composizione, dimostrando la tecnica elaborata degli antichi artisti nel rappresentare temi mitologici complessi attraverso il linguaggio visivo.

Interpretazioni Artistiche Successive

Durante il Rinascimento, il mito del Minotauro viene reinterpretato attraverso il prisma dell’ideale umanistico. Gli artisti dell’epoca, influenzati dalla tradizione classica, affrontano il tema con enfasi sulla dimensione umana del mito, mentre la concezione architettonica del Labirinto rappresenta una sfida per la rappresentazione della complessità spaziale.

Nell’arte contemporanea, la figura del Minotauro continua a essere un simbolo della duplice natura dell’uomo, mentre il Labirinto si trasforma in una metafora per la complessità dell’esistenza moderna. La ricezione artistica del mito continua a essere arricchita da nuove interpretazioni, riflettendo le ansie e le preoccupazioni di ogni epoca.

Il Minotauro di Creta nella Coscienza Senza Tempo

Il mito del Minotauro rimane uno dei racconti più iconici della mitologia greca antica, mantenendo la sua dinamica nella coscienza collettiva e nel dialogo culturale. La sua lettura multilivello mette in luce questioni fondamentali della natura umana e della cultura, mentre la sua influenza senza tempo nell’arte e nella letteratura testimonia la sua dimensione universale. La narrazione contiene motivi archetipici che risuonano nell’epoca contemporanea: la lotta tra ordine e caos, il conflitto tra civiltà e natura primitiva, la ricerca di identità nel labirinto dell’esistenza. La continua reinterpretazione del mito alimenta nuove letture e approcci, rendendolo un elemento vivo del dialogo culturale contemporaneo.

elpedia.gr

Bibliografia

- Baldwin, Peter, and Kate Fleming. “Theseus and the Minotaur.” In Teaching Literacy through Drama, 2003.

- Davis, George. Theseus and the Minotaur. Books.google.com, 2014.

- Lamb, Mary Ellen. “A Midsummer-Night’s Dream: The Myth of Theseus and the Minotaur.” Texas Studies in Literature and Language (1979).

- Peyronie, André. “The Minotaur.” In Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes, 2015.

- Stephen, Mark T. “The Minotaur.” In The Oxford Handbook of Monsters in Classical Mythology, 2024.