Buste d’Athena de type « Pallas de Velletri », copie du 2ème siècle après J.-C. d’une statuette de Crésilas à Athènes (430-420 av. J.-C.). Glyptothèque de Munich, n°213.

La mythologie grecque constitue l’un des piliers les plus importants de la culture mondiale, avec une influence intemporelle sur l’art, la littérature et la philosophie. Au centre de ce système complexe de récits et de symboles se trouvent les dieux olympiens, ces puissantes entités qui habitaient l’Olympe et déterminaient le destin des hommes et du monde. La pensée grecque antique, à travers les récits mythologiques, a tenté d’interpréter les phénomènes naturels, les relations humaines et les questions existentielles, créant un système qui reflétait les structures sociales et les valeurs culturelles de l’époque.

Contrairement aux systèmes monothéistes, la religion grecque se caractérisait par un pluralisme de divinités aux caractéristiques anthropomorphiques et aux faiblesses humaines. Zeus, en tant que chef du panthéon grec, a acquis son pouvoir par un combat cosmique, non par une création primordiale. Comme le souligne Kampourakis, dans la mythologie grecque, Zeus était postérieur, il a pris possession de l’univers « par coup d’État » après que celui-ci ait déjà été créé par d’autres (Kampourakis).

La complexité de ces mythes, avec leurs multiples versions et variations, reflète le pluralisme de la pensée grecque antique et l’absence d’une approche dogmatique des questions divines. Les Grecs permettaient l’existence parallèle de récits différents, souvent contradictoires entre eux, créant ainsi un riche paysage mythologique qui continue d’alimenter notre imagination et notre pensée jusqu’à aujourd’hui.

Tête en marbre d’Apollon Sauroktonos du 2ème siècle après J.-C. de Kifissia, probablement de la villa d’Hérode Atticus. La meilleure copie romaine de la statue en bronze de Praxitèle.

Les Dieux Olympiens et leur Hiérarchie

Zeus et l’Établissement de son Pouvoir

Au sommet de la hiérarchie des dieux olympiens se trouve Zeus, le père des dieux et des hommes, qui a pris le pouvoir après une lutte épique contre son père, Cronos. Son ascension au pouvoir marque une transition cruciale dans la théogonie grecque – de l’époque des Titans à l’époque des dieux olympiens. Zeus, après avoir avalé Métis (la personnification de la sagesse), a acquis la capacité de maintenir l’ordre dans l’univers par la loi et la justice.

Le pouvoir de Zeus n’était pas absolu, comme on pourrait s’y attendre d’un souverain suprême. Selon les mythes grecs, même lui était soumis à la Moïra, la force primordiale qui déterminait le destin de tous les êtres. Cet équilibre délicat entre pouvoir et limitations reflète la profonde conception grecque de l’ordre cosmique, où aucun être, aussi puissant soit-il, ne peut transcender les lois fondamentales de l’univers.

Les Douze Olympiens et leurs Domaines d’Influence

Le panthéon grec des principales divinités était composé de douze dieux et déesses, chacun ayant un domaine d’influence spécifique. En plus de Zeus, Héra protégeait le mariage, Poséidon dominait les mers, Hadès le monde souterrain, Athéna incarnait la sagesse et la stratégie militaire, Apollon l’art et la divination, Artémis la chasse et la nature sauvage, Aphrodite l’amour, Arès la guerre, Hestia le foyer et la famille, Hermès le commerce et la communication, et Héphaïstos l’artisanat et la métallurgie.

Cette répartition des compétences cosmiques reflète la tendance des anciens Grecs à catégoriser et à organiser le monde qui les entoure, attribuant différentes facettes de l’expérience humaine et des phénomènes naturels à différentes divinités. (Recherchez plus d’informations avec le mot : religion grecque douze dieux)

Relations et Conflits entre les Dieux

Les relations entre les dieux de l’Olympe étaient caractérisées par leur complexité et souvent par des conflits intenses. Les rivalités, les relations amoureuses, les alliances et les trahisons constituaient un élément commun de leur dynamique interpersonnelle. Dans de nombreux cas, ces interactions reflétaient les relations humaines complexes, permettant aux Grecs de reconnaître leurs propres émotions et comportements dans les histoires des dieux.

Particulièrement intéressantes sont les disputes conjugales entre Zeus et Héra, qui découlaient souvent des infidélités de ce dernier. Ces récits, bien que apparemment simplement divertissants, révèlent des éléments plus profonds de la société grecque antique et de ses perceptions du pouvoir, du genre et des relations conjugales.

L’Olympe comme Centre du Pouvoir Divin

L’Olympe, la plus haute montagne de Grèce, constituait le centre symbolique et mythologique du pouvoir divin. Selon Konstantinidis, les dieux olympiens avaient comme « siège permanent et lieu de séjour » l’Olympe, qui fonctionnait comme leur royaume céleste, séparé du monde des mortels (Konstantinidis).

Cette localisation de la résidence divine reflète la perception des anciens Grecs de la distance entre l’humain et le divin, tout en suggérant la tendance grecque à relier les éléments surnaturels au monde naturel. L’Olympe n’était pas simplement un lieu de résidence mais un symbole de transcendance et d’ordre, un centre cosmique d’où émanait le pouvoir divin qui régit le monde.

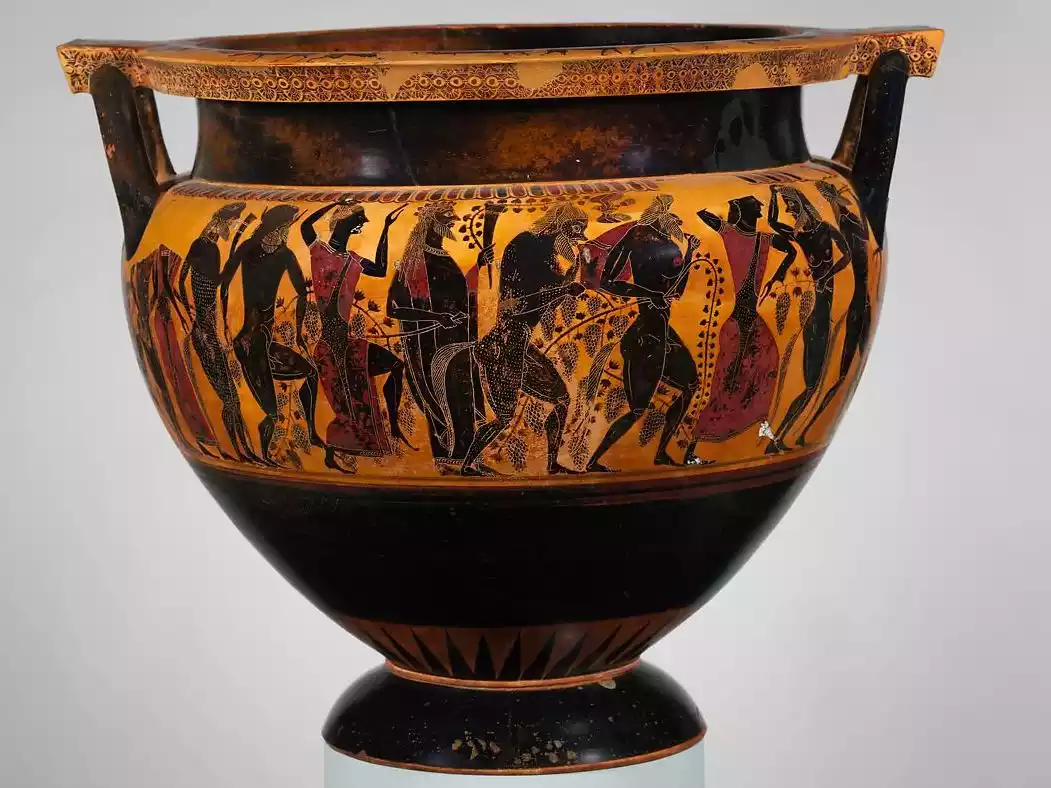

Cratère en terre cuite attribué à Lydos, vers 550 av. J.-C. Il représente le retour d’Héphaïstos à l’Olympe, accompagné de Dionysos, de satyres et de ménades.

Cosmogonie et Théogonie dans la Mythologie Grecque

Du Chaos à l’Ordre : La Naissance du Monde

La cosmogonie dans la tradition mythologique grecque commence avec le vaste Chaos, un état primordial de désordre et de vide à partir duquel sont nées les premières entités cosmiques. De cet état primitif sont nés Gaïa (Terre), Tartare (la partie la plus profonde du Monde Souterrain), Éros (la force d’attraction et de reproduction), Érèbe (l’obscurité primordiale) et Nyx (Nuit). Ces entités n’étaient pas simplement des dieux avec des caractéristiques anthropomorphiques, mais des forces cosmiques qui ont façonné l’existence et déterminé les lois fondamentales de l’univers.

Gaïa, la mère primordiale, a donné naissance à Ouranos (Ciel) sans union. De l’union de Gaïa et Ouranos sont nés les Titans, les Titanides, les Cyclopes et les Hécatonchires, ouvrant ainsi la voie aux générations suivantes de divinités et à l’évolution de l’ordre cosmique.

Les Titanomachies et les Gigantomachies

Le chemin du Chaos vers l’ordre cosmique est marqué par des conflits violents entre les générations successives de dieux. Le premier grand conflit, connu sous le nom de Titanomachie, s’est produit lorsque Cronos, sous l’incitation de sa mère Gaïa, a renversé son père Ouranos. Plus tard, Zeus et ses frères ont à leur tour renversé Cronos, conduisant à l’établissement du pouvoir des dieux olympiens.

Le prochain grand conflit, la Gigantomachie, était la guerre entre les dieux olympiens et les Géants, enfants de Gaïa issus du sang d’Ouranos émasculé. Ces batailles cosmiques reflètent le motif du progrès à travers le conflit et du remplacement de l’ancien par le nouveau, une notion fondamentale dans la pensée grecque.

Le Rôle des Forces Primordiales

Au-delà des dieux anthropomorphiques, la mythologie grecque reconnaissait l’existence de forces primordiales qui dépassaient même le pouvoir des Olympiens. Les Moïres (Clotho, Lachesis et Atropos) jouaient un rôle déterminant, tissant le fil de la vie de chaque mortel et immortel. Même Zeus était soumis à leurs décisions, suggérant que dans la cosmovision grecque, même le pouvoir divin suprême est soumis à certaines lois cosmiques fondamentales.

D’autres forces primordiales comprenaient Némésis (justice divine), Ananké (nécessité cosmique) et Chronos, souvent personnifié comme l’Éon ou le Temps. Ces entités représentaient des principes abstraits qui régissent le fonctionnement du monde et établissent les limites de l’action divine et humaine. (Recherchez plus d’informations avec le mot : cosmogonie des anciens Grecs)

La Théogonie Hesiodique et la Systématisation des Mythes

La présentation la plus complète de la théogonie grecque se trouve dans l’œuvre d’Hésiode « Théogonie », qui tente de systématiser les différentes traditions mythologiques. Hésiode présente une généalogie des dieux, commençant par le Chaos et atteignant les anciens mythes qui décrivent les dieux olympiens et leurs descendants.

Son œuvre constitue une tentative d’introduire de l’ordre et de la cohérence dans la tradition mythologique complexe et souvent contradictoire de la Grèce antique. C’est une première tentative de compréhension du monde à travers le récit, une entreprise qui reflète la tendance des anciens Grecs à rechercher l’ordre et le sens dans un univers apparemment chaotique.

La Tradition Orphique et les Cosmogonies Alternatives

Parallèlement à la tradition théogonique dominante, il existait également des versions alternatives de la cosmogonie, la plus significative étant la tradition orphique. Dans la mythologie orphique, l’origine du monde est décrite différemment, avec l’œuf cosmique jouant un rôle central. De cet œuf naît Phanès (ou Éricépée), une divinité primordiale qui représente la lumière et la vie.

Ces variations suggèrent la diversité et la nature pluraliste de la pensée religieuse grecque, où différentes narrations cosmogoniques pouvaient coexister. La complexité des traditions orphiques et d’autres traditions alternatives ajoute de la profondeur à notre compréhension de la diversité de la mythologie grecque et de sa flexibilité dans l’approche des questions existentielles fondamentales.

Amphore attique à figures noires de l’atelier d’Antiménos, vers 510 av. J.-C. Elle représente Athéna et Héraclès dans un char avec des dieux et Dionysos avec Artémis, Apollon, Léto et Hermès.

L’Influence des Mythes Anciens dans le Monde Moderne

Références Littéraires et Artistiques

L’influence de la mythologie grecque sur la littérature, l’art et la culture modernes est indéniable et intemporelle. De Shakespeare et Dante aux écrivains contemporains, les motifs archétypaux et les personnages des mythes grecs continuent d’être une source d’inspiration. Particulièrement dans la tradition littéraire, la mythologie grecque reste, comme le souligne Jensen, « une source inépuisable de sagesse universelle » qui nous invite à réfléchir aux questions fondamentales de l’existence humaine (Jensen).

Dans les arts visuels, l’iconographie des mythes grecs a façonné l’esthétique européenne pendant des siècles, de la Renaissance au cinéma moderne et aux médias numériques. Les représentations des dieux, des héros et des scènes mythiques continuent de communiquer des idées et des émotions universelles, faisant des mythes anciens une partie vivante de l’expression culturelle moderne. (Recherchez plus d’informations avec le mot : influence de la mythologie grecque sur l’art moderne)

Interprétations Psychologiques de la Mythologie Grecque

Dans le domaine de la psychologie, la mythologie grecque a fourni un riche matériau pour comprendre l’âme humaine. Carl Jung a développé la théorie des archétypes en s’appuyant en partie sur les mythes grecs, tandis que Sigmund Freud a emprunté le nom d’Œdipe pour décrire une étape cruciale du développement psychosexuel. Les dieux du panthéon grec représentent, selon ces approches, différentes facettes de la personnalité et de la conscience humaines.

Les approches psychologiques modernes des mythes les considèrent comme des récits collectifs qui aident à comprendre le comportement humain et nos motivations profondes. À travers les aventures et les conflits des dieux et des héros, nous pouvons percevoir les dynamiques complexes qui régissent notre âme et nos relations interpersonnelles.

Le Patrimoine Mondial des Mythes Grecs

La mythologie grecque fait partie intégrante du patrimoine culturel mondial, transcendant les limites géographiques et temporelles de la Grèce antique. La mythologie grecque, comme le décrit l’œuvre de Rose, fournit « des constantes anthropologiques » qui restent précieuses dans un monde de plus en plus complexe (Rose).

Ces mythes continuent d’être enseignés dans les écoles et les universités du monde entier, d’être adaptés dans des œuvres littéraires et cinématographiques modernes, et de faire l’objet d’études scientifiques dans divers domaines. Leur attrait intemporel est dû à leur capacité à capturer des préoccupations humaines fondamentales et à offrir des récits symboliques qui nous aident à comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure.

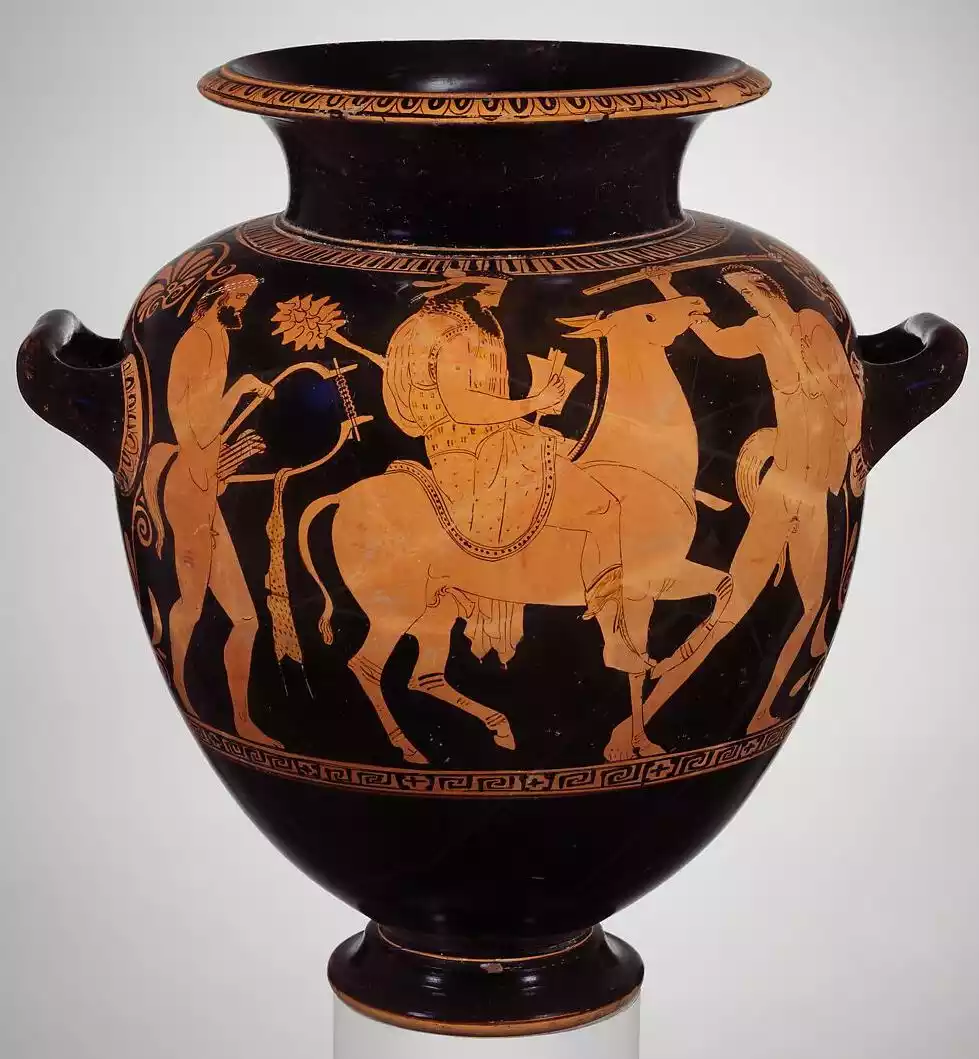

Stamnos en terre cuite de 39,9 cm de hauteur avec un cortège dionysiaque. La délicate représentation des formes reflète la maturité artistique d’Athènes à l’époque de Périclès.

Différentes Interprétations & Évaluation Critique

La polysémie de la mythologie grecque a suscité de nombreuses approches interprétatives différentes de la part de chercheurs de divers domaines. Vernant a soutenu que les mythes sont des expressions codifiées des structures sociales, tandis que Burkert a souligné leur dimension anthropologique en tant qu’empreinte de pratiques rituelles. Dowden a développé une approche ethnologique qui relie les mythes aux traditions locales, s’opposant à l’universalité que leur attribue Campbell. Kirk a classé les mythes en catégories fonctionnelles, tandis que Nagy s’est concentré sur leur dimension poétique. Kahil et Edmunds ont analysé la transformation intemporelle des mythes, suggérant que leur réinterprétation continue est un élément essentiel de leur nature dynamique.

Cratère à figures noires de la période archaïque (vers 540 av. J.-C.) représentant la Gigantomachie avec Athéna et au verso Dionysos avec des satyres et des ménades. Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund, 1924.

Épilogue

La mythologie grecque demeure une richesse inépuisable de symboles, de récits et d’archétypes qui continue d’alimenter la pensée moderne. Dans le système complexe des dieux olympiens et des récits cosmogoniques se reflète la tentative des anciens Grecs de comprendre et d’interpréter le monde qui les entoure. Au-delà de leur valeur historique et culturelle, ces mythes offrent des modèles intemporels pour aborder les questions fondamentales de l’existence qui préoccupent chaque société humaine.

À l’époque moderne, alors que l’humanité fait face à de nouveaux défis et recherches, la mythologie grecque continue d’être une source d’inspiration et de réflexion, nous rappelant que les préoccupations humaines fondamentales demeurent inchangées à travers les âges. La relation dialectique entre chaos et ordre, la question du pouvoir et de la morale, la coexistence du rationnel et de l’irrationnel, restent des enjeux d’actualité que les mythes anciens abordent avec une perspicacité intemporelle.

Cratère à figures noires, 520-510 av. J.-C., avec des masques de Dionysos et de satyre entre les yeux. L’iconographie est liée aux initiatives politico-religieuses des Pisistratides.

Questions Fréquemment Posées

Qui étaient les dieux les plus importants du panthéon grec ?

Les douze principaux dieux de la mythologie grecque étaient Zeus (roi des dieux), Héra (protectrice du mariage), Poséidon (dieu de la mer), Déméter (déesse de l’agriculture), Athéna (déesse de la sagesse), Apollon (dieu de la lumière et des arts), Artémis (déesse de la chasse), Arès (dieu de la guerre), Aphrodite (déesse de l’amour), Hermès (messager des dieux), Hestia (déesse du foyer) et Héphaïstos (dieu du feu et de la métallurgie). Il y avait aussi de nombreuses divinités secondaires qui complétaient le système mythologique.

En quoi la mythologie grecque diffère-t-elle des autres mythologies anciennes ?

La mythologie grecque se distingue par l’anthropomorphisme marqué de ses dieux, qui sont présentés avec des émotions humaines, des faiblesses et des passions. Contrairement à d’autres systèmes mythologiques, les dieux du panthéon grec ne sont pas entièrement bons ou mauvais, mais des personnages complexes avec des éléments contradictoires. De plus, les mythes grecs se caractérisent par une approche pluraliste qui permettait l’existence parallèle de différentes, voire contradictoires, versions de la même histoire.

Quelle est l’importance de la Titanomachie dans les mythes grecs anciens ?

La Titanomachie, la grande bataille entre les dieux olympiens et les Titans, constitue un épisode central de la mythologie grecque car elle symbolise la transition d’un état primordial de chaos à un nouvel ordre cosmique. Ce conflit cosmogonique représente la lutte entre les anciennes et les nouvelles forces, le remplacement des anciennes principes cosmiques par de nouvelles, et l’établissement d’une nouvelle hiérarchie qui régira l’univers sous le pouvoir des dieux olympiens.

Comment les mythes grecs ont-ils influencé la littérature et l’art modernes ?

Les mythes de la mythologie grecque constituent une source intemporelle d’inspiration pour la littérature, les arts visuels, le théâtre et le cinéma. De Shakespeare à Joyce et de Baudelaire à Camus, des écrivains de premier plan ont exploité des motifs mythologiques. À l’époque moderne, les mythes grecs sont réinterprétés et redéfinis dans la culture populaire, les bandes dessinées, les jeux vidéo et les superproductions cinématographiques, prouvant leur résilience à travers le temps.

Quelles interprétations psychologiques ont été données aux symboles de la mythologie grecque ?

L’approche psychanalytique considère les mythes de la mythologie grecque comme des expressions de processus psychiques inconscients. Freud a identifié dans le mythe d’Œdipe l’expression de conflits psychosexuels fondamentaux, tandis que Jung a interprété les dieux comme des archétypes de l’inconscient collectif. Les psychologues modernes reconnaissent dans les mythes des représentations symboliques de luttes existentielles fondamentales et de stades de développement, les considérant comme des outils précieux pour comprendre l’âme humaine et le comportement.

Bibliographie

- KONSTANTINIDES, Georgios. Ὁμηρικη Θεολογια, ἠτοι, ἡ των Ἑλληνων μυθολογια και λατρεια. 1876.

- History Brought Alive. Greek Mythology: Explore The Timeless Tales Of Ancient.

- Hederich, Benjamin. Graecum lexicon manuale. 1803.

- Jensen, Lars. Mythologie Grecque. 2024.

- Καμπουράκης, Δημήτρης. Μια σταγόνα μυθολογία. 2024.

- PAPARRHEGOPOULOS, Demetrios. Ὀρφευς. Πυγμαλιων. Ἀρχαιοι μυθοι. [Poems.]. 1869.

- Rodríguez, Isabel. El gran libro de los dioses griegos: Una guía práctica para. 2024.

- Rose, Herbert J. Griechische Mythologie: ein Handbuch. 2003.