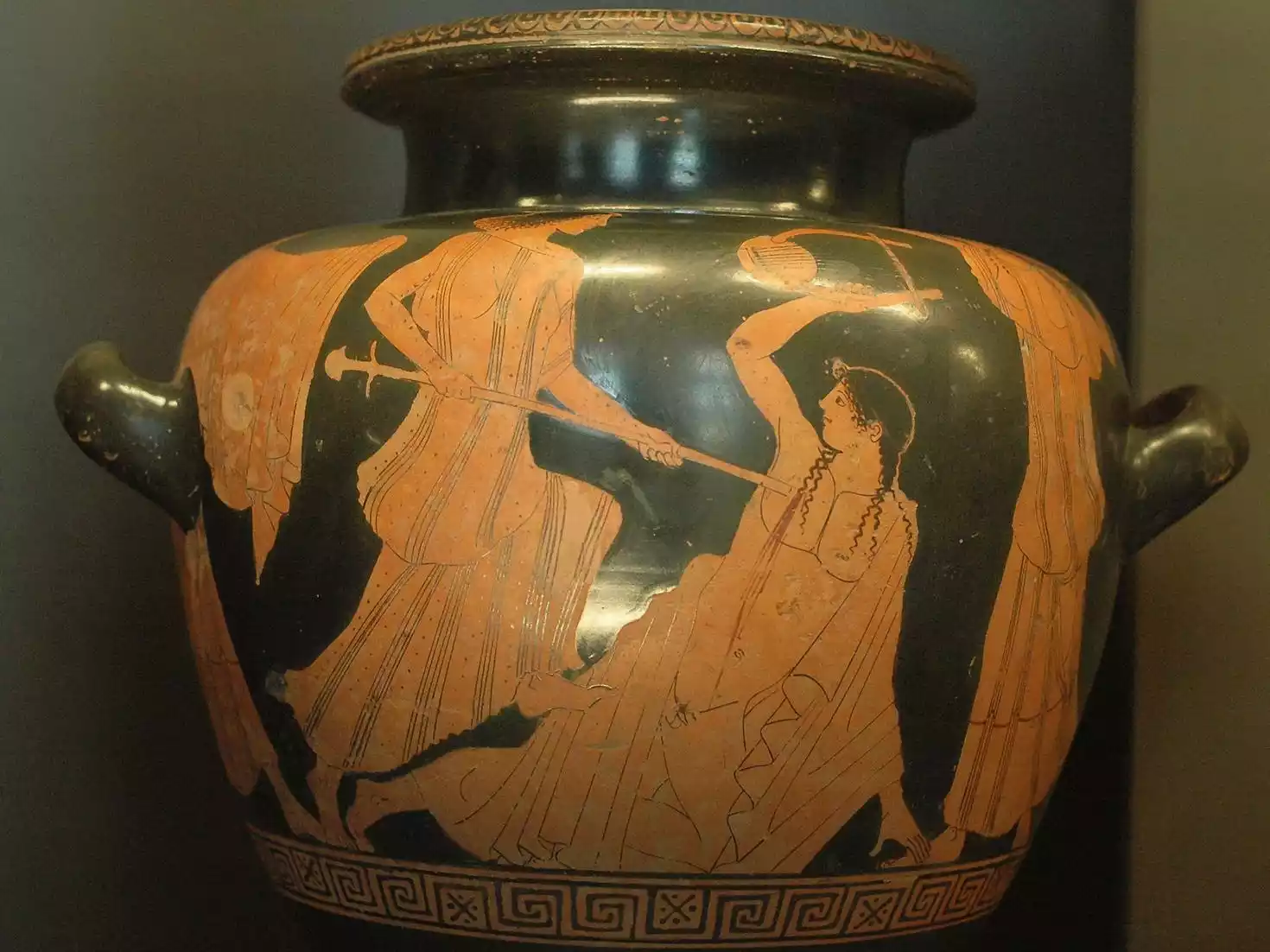

La mort d’Orphée. Stamnos attique à figures rouges d’Hermonax, vers 470 av. J.-C. Lié aux Mystères Orphiques. Musée du Louvre (G 416).

Dans le riche monde de la religion grecque antique, au-delà du culte des dieux olympiens, il y avait ce qu’on appelait les « mystères », des pratiques cultuelles particulières promettant aux initiés une connaissance plus profonde et, souvent, un meilleur sort après la mort. Parmi ces cultes mystiques, les Mystères Orphiques occupent une place particulière, un ensemble de croyances et de rituels étroitement liés à la figure légendaire d’Orphée. Orphée, fils de la Muse Calliope et, selon une version, du dieu Apollon, était le musicien et poète mythique qui, avec sa lyre, envoûtait dieux, hommes et toute la nature, capable même d’émouvoir les divinités chthoniennes du Monde Souterrain.

Les Mystères Orphiques se distinguent des autres cultes car ils introduisaient une théologie et une cosmogonie particulières, avec leurs propres mythes sur la création du monde et l’origine des dieux et des hommes. Le cœur de leur enseignement était la foi en l’immortalité de l’âme, sa chute dans le monde matériel en raison d’une faute primordiale (liée au mythe de Dionysos Zagreus et des Titans) et la nécessité de purification et de libération par un mode de vie spécifique (le soi-disant « mode de vie orphique ») et des rituels secrets. Ces idées ont eu une influence significative sur la philosophie et la pensée religieuse des Grecs anciens, offrant une perspective alternative sur la vie, la mort et l’univers, avec les enseignements orphiques discutés parallèlement à des textes occultes (Dimopoulos). L’attrait de ces mystères réside précisément dans la promesse de révéler des vérités sacrées, accessibles uniquement aux initiés, et dans l’espoir d’une vie après la mort plus favorable. (Il vaut peut-être la peine de rechercher davantage sur le ‘Mode de Vie Orphique’).

Le Mythe d’Orphée : Le Musicien qui Envoûta le Monde Souterrain

La figure d’Orphée est centrale pour comprendre les mystères qui portent son nom. Fils de la Muse Calliope et, selon certaines traditions, du dieu Apollon ou du roi thrace Œagrus, Orphée était considéré comme le plus grand musicien et poète de l’Antiquité. Sa musique, qu’il jouait avec la lyre (un don d’Apollon), était si envoûtante qu’elle pouvait apprivoiser des bêtes sauvages, déplacer des rochers et des arbres, et même séduire les dieux. Sa renommée l’a conduit à participer à l’expédition des Argonautes, où, par son chant, il est intervenu de manière salvatrice dans des moments critiques, couvrant par exemple le chant dangereux des Sirènes.

L’histoire la plus connue associée à Orphée est son amour tragique pour la nymphe Eurydice. Peu après leur mariage, Eurydice fut mortellement mordue par un serpent. Dévasté, Orphée prit la décision audacieuse de descendre aux Enfers pour la ramener. Avec sa musique, il réussit à émouvoir Charon, Cerbère, et finalement Pluton et Perséphone, les rois du Monde Souterrain. Ils acceptèrent de lui permettre de ramener Eurydice dans le monde des vivants, à une condition : ne pas se retourner pour la regarder avant qu’ils ne soient tous deux à la lumière du soleil. Alors qu’ils remontaient, juste avant la sortie, l’angoisse et le doute envahirent Orphée. Il se retourna pour voir si sa bien-aimée le suivait, seulement pour la voir disparaître définitivement dans l’ombre. Ce moment, où Orphée se trouva à ses côtés juste au moment où Eurydice disparaissait, illustre la tragédie absolue du mythe (Fry). Après la perte définitive d’Eurydice, Orphée erra désespérément, évitant la compagnie d’autres femmes. Sa mort est également entourée de mythe, la version la plus répandue disant qu’il fut déchiqueté par des Ménades en furie (adoratrices de Dionysos) en Thrace, soit parce qu’il les méprisait, soit parce qu’il ne rendait pas hommage à Dionysos.

Orphée parmi les Thraces. Kratère à figures rouges attique, vers 440 av. J.-C.

Enseignements Fondamentaux de l’Orphisme : Âme, Purification et Immortalité

Les Mystères Orphiques offraient un système de croyances distinct, centré sur le destin de l’âme humaine. Au cœur de l’enseignement orphique se trouvait l’idée du dualisme : la perception que l’homme est composé de deux éléments, un divin et immortel (l’âme) et un mortel et matériel (le corps). L’âme, d’origine divine, était considérée comme piégée ou « enfermée » dans le corps (la célèbre phrase « sôma sêma », c’est-à-dire le corps est une tombe), en raison d’un péché ancestral.

Ce péché primordial est lié au mythe central orphique de Dionysos Zagreus. Selon ce mythe, les Titans, par jalousie, déchiquetèrent et mangèrent le jeune Dionysos, fils de Zeus. Zeus, furieux, les frappa de la foudre. De la cendre des Titans, qui contenait également les restes du divin Dionysos, l’humanité fut créée. Ainsi, les hommes portent en eux une nature duale : la nature titanesque, matérielle et pécheresse, et la nature dionysiaque, divine et immortelle. L’objectif de l’initiation orphique et du « mode de vie orphique » était la purification de l’élément titanesque et la libération de l’âme divine.

Cette libération ne pouvait être atteinte en une seule vie. L’Orphisme a introduit dans la pensée grecque, ou du moins a largement diffusé, l’idée de la réincarnation (ou palingenèse), l’incarnation successive de l’âme dans différents corps, jusqu’à ce que la purification complète soit atteinte. Pour accélérer ce processus, les Orphiques suivaient un mode de vie strict qui incluait des règles morales, une pureté rituelle et, surtout, l’abstinence de la consommation d’êtres vivants (végétarisme), car ils croyaient que les animaux pouvaient également abriter des âmes en processus de réincarnation. Grâce aux rituels d’initiation et le respect de ces règles, le fidèle espérait briser le cycle des naissances et que son âme retourne à son état divin (Kakridis).

Le meurtre violent d’Orphée par les Ménades, dans un dessin d’Albrecht Dürer (1494). Ce mythe est un élément central de la tradition des Mystères Orphiques. Kunsthalle, Hambourg.

La Cosmogonie Orphique : Un Récit Différent de la Création

Au-delà des enseignements sur l’âme, l’Orphisme a également développé sa propre cosmogonie et théogonie distinctes, c’est-à-dire ses propres récits sur la création de l’univers et la genèse des dieux. Ces récits, qui nous sont parvenus principalement par des hymnes et des références d’auteurs ultérieurs (comme les néoplatoniciens), présentent une image assez différente de la version la plus connue de la Théogonie hésiodique.

Au commencement de toutes choses, selon de nombreuses sources orphiques, il n’y avait pas le Chaos, mais le Temps éternel (souvent ailé et avec des têtes d’animaux) et sa compagne, la Nécessité. De leur union, ou de la Nuit primordiale, est né l’Œuf cosmique argenté. De cet œuf est née la première divinité créatrice, Phanès (qui signifie « celui qui révèle » ou « brille »), une entité hermaphrodite et ailée avec des ailes dorées, souvent identifiée à l’Amour, au Primordial ou à l’Intellect. Phanès contenait en lui les semences de tous les êtres et était considéré comme le créateur du ciel et de la terre.

La suite de la théogonie orphique comprend la succession des générations divines (Nuit, Ciel, Cronos), mais avec une intervention cruciale : Zeus, pour obtenir la domination absolue, engloutit Phanès, intégrant ainsi sa puissance créatrice. Ensuite, Zeus recrée le monde et devient le nouveau commencement de toutes choses. Dans ce contexte s’inscrit également la naissance de Dionysos-Zagreus de Zeus et Perséphone, qui était destiné à devenir le nouveau souverain de l’univers, avant son tragique déchirement par les Titans. Cette cosmogonie complexe et symbolique soulignait l’origine divine du monde et de l’âme, et fournissait le fondement mythologique des enseignements orphiques sur la purification et la libération.

Femme thrace, probablement d’une scène de la mort d’Orphée (thème lié aux Mystères Orphiques). Kylix à figures rouges attique, vers 480–470 av. J.-C. Attribuée au Peintre de Brygos. Musée Métropolitain d’Art.

Les Rituels des Mystères Orphiques : Initiation et Textes Sacrés

Comme le suggère leur nom, les Mystères Orphiques comprenaient des rituels secrets d’initiation, dont les détails restent en grande partie inconnus, car les initiés étaient liés par un serment de silence. Cependant, à partir de diverses sources et découvertes archéologiques, nous pouvons former une image de la nature de ces rituels. L’accent était mis sur la pureté, tant morale que physique. Les candidats à l’initiation étaient probablement soumis à des périodes de jeûne, d’abstinence et de bains purificateurs.

Les textes sacrés, attribués à Orphée lui-même, jouaient un rôle central dans le culte orphique. Ceux-ci comprenaient des hymnes, des poèmes théogoniques et cosmogoniques (comme les soi-disant « Rhapsodies Orphiques »), et des textes décrivant la descente d’Orphée aux Enfers ou fournissant des instructions pour le voyage de l’âme après la mort. La compréhension de ces textes, avec leurs vers mystérieux, était considérée comme un privilège des initiés et nécessitait une interprétation spéciale, accessible uniquement après l’accomplissement des rituels secrets (Detienne). Certains de ces textes, comme le Papyrus de Derveni (l’un des plus anciens « livres » européens), offrent un rare aperçu de l’interprétation allégorique des poèmes orphiques par les adeptes du culte eux-mêmes.

Particulièrement importants sont les découvertes de fines lamelles d’or (lamellae) qui étaient placées dans les tombes de certains fidèles dans des régions comme le sud de l’Italie, la Thessalie et la Crète. Ces lamelles portaient des instructions gravées pour l’âme du défunt sur la façon de naviguer dans le Monde Souterrain, comment éviter les dangers et comment déclarer son identité orphique aux divinités chthoniennes (« Je suis l’enfant de la Terre et du Ciel étoilé, mais ma lignée est céleste »), assurant ainsi une chance favorable après la mort. Ces découvertes constituent une preuve tangible de la foi en l’immortalité de l’âme et de l’importance des enseignements orphiques pour guider l’âme après la mort. (L’archéologie continue de révéler des éléments sur les anciens cultes mystiques).

L’Influence et l’Héritage de l’Orphisme

Bien que l’Orphisme n’ait jamais constitué une religion centralement organisée avec un clergé et des temples officiels comme le culte olympien, ses idées et pratiques ont exercé une profonde et durable influence sur la pensée grecque et au-delà. L’accent mis sur l’immortalité de l’âme, la vie morale, la purification et la possibilité de libération du cycle des incarnations a trouvé un écho chez de nombreux philosophes et penseurs religieux.

Pythagore et ses disciples, les Pythagoriciens, semblent avoir partagé de nombreuses croyances communes avec les Orphiques, telles que la réincarnation, la nécessité d’une vie ascétique et le végétarisme. La relation entre l’Orphisme et le Pythagorisme est complexe et fait l’objet de discussions parmi les chercheurs, mais l’interaction est indéniable. Encore plus significative est l’influence sur Platon, qui a intégré des idées orphiques (ou des idées circulant dans des cercles orphiques) dans ses dialogues centraux, tels que le « Phédon », le « Gorgias » et la « République ». La conception platonicienne de l’immortalité de l’âme, de son enfermement dans le corps, de la mémoire et de la nécessité d’une purification philosophique porte clairement la marque de la tradition orphique.

Les idées orphiques ont également pénétré d’autres cultes mystiques de l’Antiquité, bien qu’elles aient conservé leur propre caractère distinct. La figure d’Orphée, le sage et tragique musicien, a continué d’inspirer poètes, artistes et philosophes à l’époque romaine, au Moyen Âge et à la Renaissance, jusqu’à nos jours. La quête de la libération spirituelle, la foi en une étincelle divine cachée dans l’homme et l’espoir de transcender la mort, des thèmes centraux dans les Mystères Orphiques, demeurent intemporels et continuent de préoccuper la pensée humaine. L’héritage de l’Orphisme ne se limite pas aux découvertes archéologiques ou aux références philosophiques, mais vit à travers l’attrait éternel des grandes questions sur l’existence, l’âme et l’au-delà.

Représentation d’Orphée envoûtant Hadès (1594), par Jan Brueghel l’Ancien. La descente aux Enfers est un élément central du mythe derrière les Mystères Orphiques. Huile sur cuivre, Palazzo Pitti, Florence.

Différentes Interprétations & Évaluation Critique

L’étude des Mystères Orphiques n’est pas sans défis et approches variées. Des chercheurs comme W.K.C. Guthrie ont souligné l’unité et la continuité de la tradition orphique, considérant l’Orphisme comme un mouvement religieux distinct avec des racines et un développement spécifiques. D’autres, comme M.L. West, ont adopté une attitude plus critique, remettant en question l’existence d’un « Orphisme » unifié durant la période archaïque et classique et voyant plutôt une collection de textes et d’idées hétéroclites qui ont été plus tard attribués à Orphée. Marcel Detienne s’est davantage concentré sur l’analyse des mythes et des rituels en tant que phénomènes culturels, examinant le rôle de l’écriture et de l’interprétation dans la tradition orphique. La datation précise des textes orphiques et l’historicité d’Orphée lui-même demeurent des questions ouvertes, alimentant le débat académique en cours.

Les Mystères d’Éleusis et la Résonance Orphique

En effet, l’écho des Mystères Orphiques résonne à travers les âges, se présentant comme un chapitre à la fois fascinant et profondément énigmatique de la religiosité grecque antique. Ces rites, qui proposaient une vision du monde, de l’être humain et du destin de l’âme nettement différente des cultes traditionnels, se caractérisent par leurs implications philosophiques substantielles et une insistance particulière sur le parcours spirituel individuel, ainsi que sur les pratiques de purification. Il convient de souligner que, tout comme l’influence des rites d’Éleusis se ressent jusqu’aux confins des montagnes de l’Atlas, au Maroc, l’aspiration à la connaissance et à la transcendance était universelle. La croyance en l’immortalité de l’âme, le concept de la métempsycose, le mythe poignant de Dionysos Zagreus et le « mode de vie orphique » ont ensemble façonné un système de croyances qui a exercé une influence notable sur des penseurs de premier plan, laissant une empreinte indélébile sur le développement de la pensée occidentale. Bien que de nombreux aspects des rituels orphiques demeurent enveloppés dans les brumes du mystère, l’attrait exercé par la figure d’Orphée et la promesse de ses Mystères d’accéder à la connaissance et à la libération continuent de nous captiver. Ils nous rappellent ainsi la quête humaine éternelle de sens, une quête qui transcende les limites de l’existence mortelle, une quête aussi vieille que les récits transmis par les conteurs des veillées hivernales.

Questions Fréquemment Posées

Qu’étaient exactement les Mystères Orphiques dans la Mythologie Grecque ?

Les Mystères Orphiques étaient un ensemble de croyances religieuses secrètes et de rituels de la Grèce antique, attribués au mythique Orphée. Ils se concentraient sur l’idée de l’immortalité de l’âme, de sa chute dans le corps, de la réincarnation et de la nécessité de purification par un mode de vie spécifique et une initiation, visant la libération finale de l’âme. Leur compréhension s’inscrit dans le cadre plus large de la Mythologie et de la religion Grecques.

Quelle est la relation d’Orphée avec les Mystères Orphiques ?

Orphée, le musicien et poète légendaire de la Mythologie Grecque, était considéré comme le fondateur et le premier enseignant des Mystères Orphiques. Beaucoup des textes sacrés, des hymnes et des enseignements du culte lui étaient attribués. Sa descente aux Enfers et la connaissance qu’il était censé y acquérir faisaient de lui une figure idéale pour transmettre des vérités secrètes sur la vie et la mort.

Tous les Grecs anciens croyaient-ils aux Mystères Orphiques ?

Non, les Mystères Orphiques ne faisaient pas partie de la religion publique dominante des cités-États, comme le culte des dieux olympiens. Ils constituaient un culte mystique distinct s’adressant à ceux qui cherchaient une relation plus personnelle et profonde avec le divin et un espoir d’une meilleure vie après la mort. La participation était volontaire et nécessitait une initiation, se distinguant des pratiques cultuelles communes de la Mythologie Grecque.

Qu’est-ce que le « mode de vie orphique » ?

Le « mode de vie orphique » fait référence au mode de vie spécifique que les initiés des Mystères Orphiques étaient appelés à suivre. Il impliquait principalement une pureté morale et rituelle, mais l’élément le plus caractéristique était l’abstinence de la consommation de viande (végétarisme) et, selon certaines sources, de certains autres aliments comme les fèves. Ce mode de vie ascétique était considéré comme nécessaire pour la purification de l’âme.

Y a-t-il des preuves de l’existence des Mystères Orphiques ?

Oui, au-delà des références d’auteurs anciens (philosophes, historiens), il existe également des découvertes archéologiques liées aux Mystères Orphiques. Les plus importantes sont les lamelles d’or (amulette) trouvées dans des tombes avec des instructions pour l’âme, ainsi que le Papyrus de Derveni, qui contient un poème orphique et son interprétation allégorique. Ces découvertes confirment des aspects fondamentaux des croyances orphiques de la Mythologie Grecque.

Bibliographie

- Detienne, Marcel. L’Écriture d’Orphée : Le Mythe Grec dans un Contexte Culturel. Johns Hopkins University Press, 2002.

- Dimopoulos, Evangelos. « ORPHIQUES ». Platon, vol. 37, 1985, p. 71.

- Fry, Stephen. Héros. Éditions Patakis, 2023.

- Kakridis, Ioannis Th., éd. Mythologie Grecque : Les Dieux, Volume 1. Éditions Athènes, 1986, p. 304.