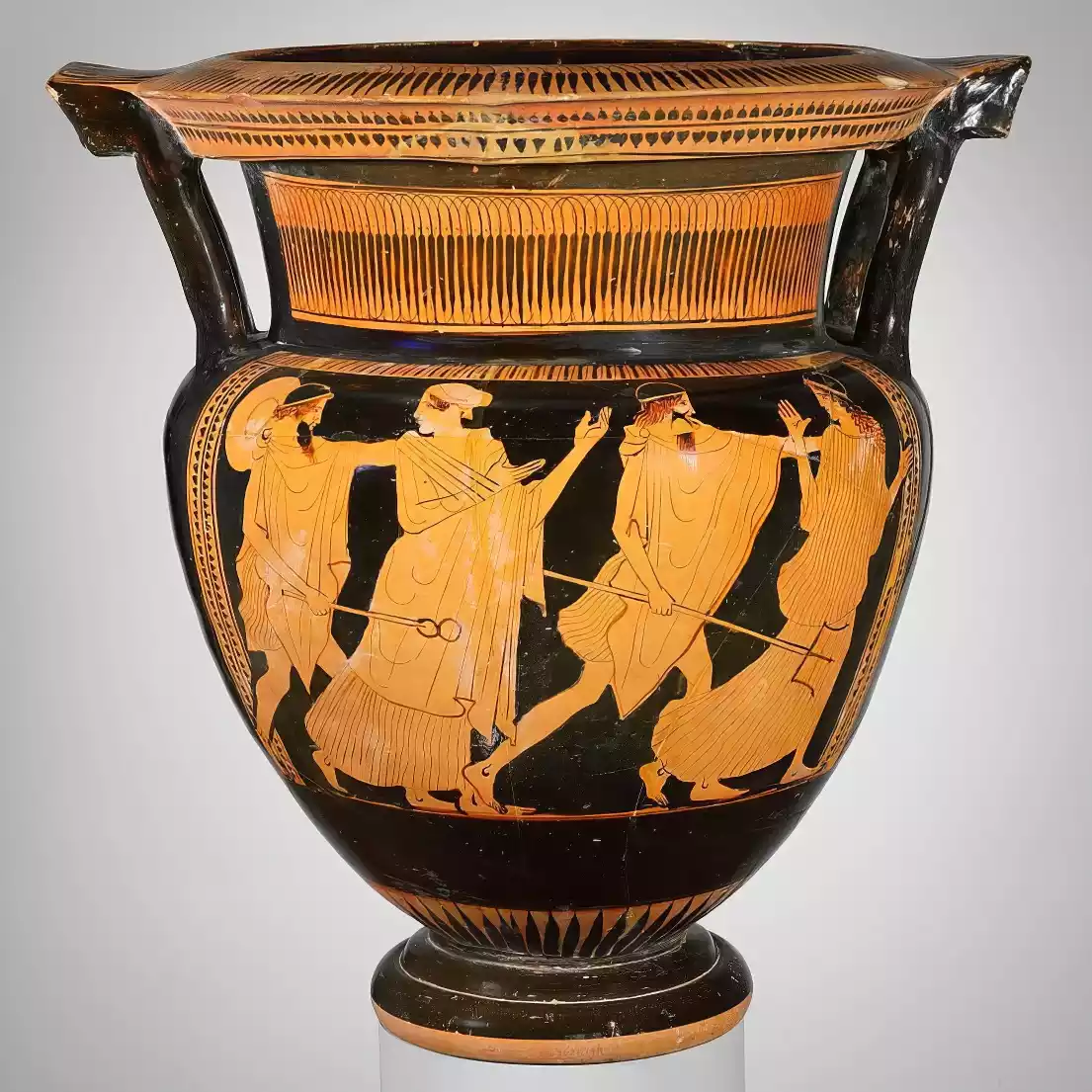

Crater attique à figures rouges en terre cuite, vers 460 av. J.-C., attribué au peintre d’Oponte.

La notion du Dodécathéon constitue un élément fondamental de la perception religieuse et de la cosmologie de la Grèce antique. Il s’agit d’un complexe divin de douze divinités dominantes qui résidaient sur les sommets enneigés de l’Olympe, la plus haute montagne de Grèce, qui fonctionnait symboliquement comme le centre du monde et point de connexion entre le ciel et la terre. Les dieux olympiens ont façonné l’expression culturelle, religieuse et artistique des anciens Grecs pendant des siècles, représentant une projection complexe des vertus, des faiblesses et des désirs humains.

La composition du Dodécathéon présente des variations notables selon l’époque et la région, reflétant l’évolution de la pensée religieuse grecque. Cependant, la configuration la plus répandue inclut Zeus, Héra, Poséidon, Déméter, Athéna, Arès, Aphrodite, Apollon, Artémis, Hermès, Héphaïstos et Hestia (bien que dans certaines traditions, Hestia soit remplacée par Dionysos). Chaque divinité avait des domaines d’influence spécifiques et pouvoirs surnaturels (Paparrigopoulos), représentant des phénomènes naturels, des fonctions sociales et des dimensions psychologiques de l’existence humaine.

Contrairement aux traditions monothéistes, les dieux olympiens étaient caractérisés par l’anthropomorphisme tant dans leur existence physique que dans leur psyché. Ils manifestaient des passions, des jalousies, des amours et des conflits, créant une toile mythologique complexe qui reflétait la complexité de la condition humaine. Le Dodécathéon a constitué non seulement le fondement de la pratique religieuse, mais aussi une source inépuisable d’inspiration pour l’art, la littérature et la philosophie.

La célèbre tête de Zeus d’Otricoli, copie romaine en marbre basée sur un original grec du IVe siècle av. J.-C. Elle se trouve au Musée Pio-Clementino, Vatican, numéro de catalogue 257.

1. L’Origine et la Composition du Dodécathéon Olympien

1.1 La Théogonie et l’Émergence des Dieux Olympiens

L’origine généalogique des dieux olympiens s’inscrit dans un cadre cosmogonique extrêmement complexe. Selon la Théogonie d’Hésiode, avant la domination des dieux olympiens, le monde a connu des générations successives de divinités primordiales. Du Chaos primordial émergèrent Gaïa (Terre), Tartare, Éros, Érèbe et la Nuit. Gaïa engendra le Ciel, avec lequel elle créa les Titans, parmi lesquels se trouvaient Cronos et Rhéa, les parents de la plupart des dieux olympiens (Konstantinidis).

La transition du pouvoir des Titans aux dieux olympiens est médiée par la célèbre Titanomachie, un conflit cosmique qui aboutit à la victoire de Zeus et de ses frères. Ce récit mythologique capture l’évolution de la pensée religieuse grecque, passant de cultes chthoniens primitifs à des divinités plus humanisées, tout en reflétant des changements sociaux et des conflits culturels. (Recherchez plus d’informations avec le mot : Titanomachie mythologie Hésiode)

1.2 La Hiérarchie et l’Organisation du Panthéon Divin

Le Dodécathéon olympien constitue un système hiérarchique organisé avec Zeus occupant la position suprême en tant que « père des dieux et des hommes ». La structure de pouvoir du panthéon grec ancien représente une projection remarquable des structures sociales et politiques de l’époque. Comme le mentionne Paparrigopoulos, les douze principaux dieux avaient des domaines d’influence distincts, renvoyant à un système de répartition du pouvoir avec des responsabilités spécifiques.

L’étude internationale du panthéon grec (Desautels) met en lumière comment la composition des douze dieux constituait une formation dynamique et non statique. À différentes époques et dans différentes régions, certaines divinités pouvaient être remplacées par d’autres, reflétant les priorités et les valeurs particulières de chaque communauté.

1.3 L’Olympe comme Demeure des Douze Dieux

L’Olympe, la plus haute montagne grecque avec ses sommets enneigés, a constitué le centre symbolique de la présence divine dans le monde grec ancien. L’installation des dieux sur le mont Olympe n’était pas simplement un placement géographique, mais un acte profondément symbolique qui définissait la perception cosmologique des anciens Grecs. Comme mentionné dans l’étude du Dodécathéon de l’Olympe (Letsas), la montagne s’élevait dans la conscience collective comme le centre de l’univers et point de connexion entre le ciel et la terre.

1.4 Différentes Versions du Dodécathéon dans la Grèce Antique

La composition du Dodécathéon présente des variations notables selon la région et la période historique. Bien que le noyau principal des dieux les plus importants restât généralement stable (Zeus, Héra, Poséidon, Athéna), il existait différentes versions qui incluaient ou excluaient certaines divinités. Par exemple, dans certaines régions, Dionysos remplaçait Hestia dans le Dodécathéon, tandis que dans d’autres, Hadès, bien qu’étant le frère de Zeus et Poséidon, n’était pas inclus parmi les dieux olympiens en raison de sa nature chthonienne. Ces variations reflètent la diversité de l’expression religieuse grecque et l’adaptabilité du système religieux aux besoins et traditions locales.

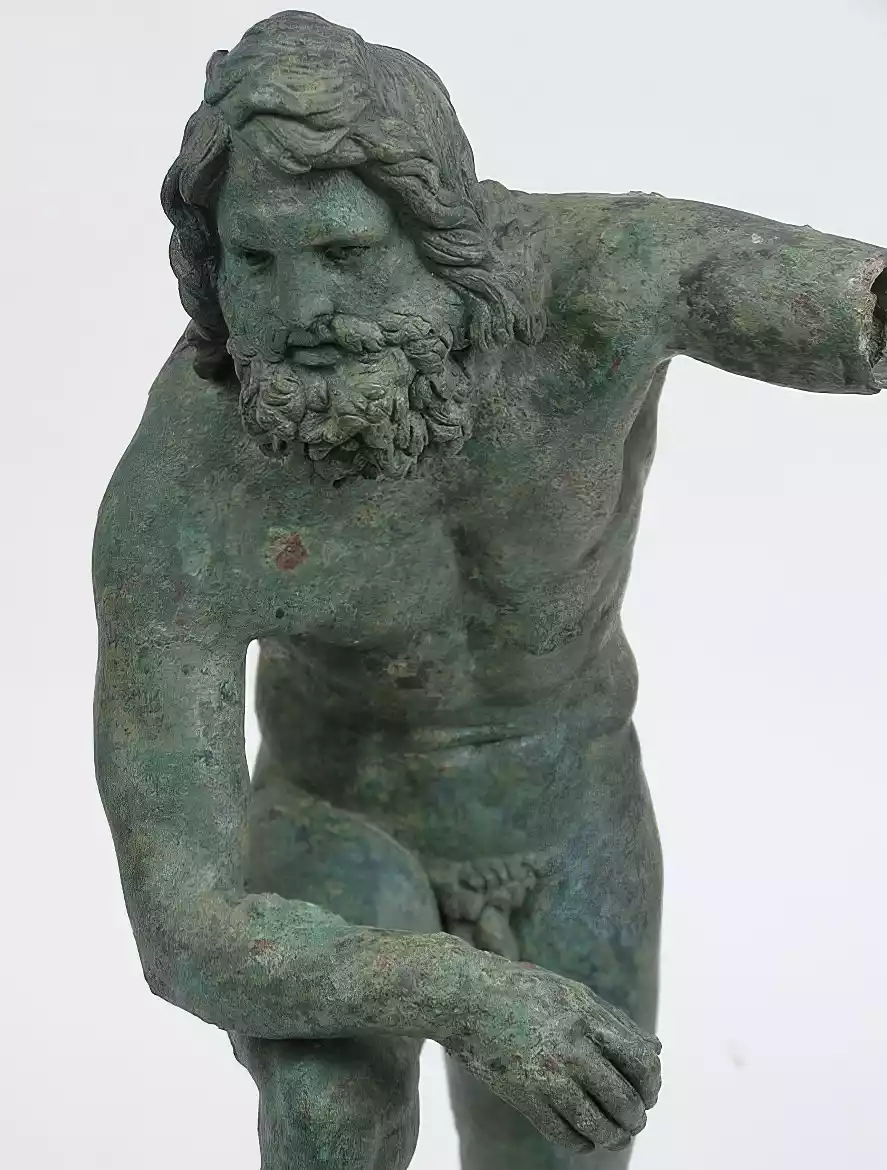

Statuette en bronze de Poséidon, IIe siècle apr. J.-C., provenant de la « Découverte des Ampelokipoi ». Elle représente le dieu dans une posture de repos, avec une musculature prononcée et des cheveux mouillés. Basée sur un original de Lysippe. Musée archéologique national d’Athènes, n° d’inventaire Χ 16772.

2. Les Dieux Dominants de l’Olympe et leurs Pouvoirs

2.1 Zeus et le Pouvoir sur les Phénomènes Célestes

Zeus, en tant que père des dieux et des hommes, occupait la position suprême dans la hiérarchie du Dodécathéon, exerçant un pouvoir absolu sur les phénomènes célestes. Sa domination s’étendait au contrôle des conditions météorologiques, avec comme principal symbole de puissance la foudre, que les Cyclopes avaient fabriquée comme cadeau pour sa victoire sur les Titans. L’analyse sémantique des épithètes qui lui étaient attribuées – « néphéligète », « brontophore », « éthéré » – révèle la nature multidimensionnelle de son pouvoir cosmique. Selon une étude de William Gladstone, la position de Zeus s’est établie comme primordiale parmi les divinités olympiennes dès la période homérique précoce.

Son pouvoir s’étendait également à la justice, car il était considéré comme le juge suprême et le protecteur des lois, de l’hospitalité et des serments. Cette double fonction, en tant que régulateur des lois naturelles et morales, reflète l’évolution progressive de la pensée théologique dans la Grèce antique vers une conception plus humanisée de la divinité.

2.2 Divinités Maritimes et Chthoniennes : Poséidon, Déméter et Hadès

Après la répartition du pouvoir cosmique entre les trois frères – Zeus, Poséidon et Hadès – Poséidon a pris la domination des mers et des eaux. Avec le trident comme principal symbole de sa puissance, il pouvait provoquer des tempêtes, des tsunamis et des tremblements de terre, recevant le surnom d' »Ennosigée » (celui qui secoue la terre). L’analyse moderne des dieux olympiens (Helmold) met en lumière comment Poséidon représentait à la fois les aspects bénéfiques et destructeurs de l’élément aquatique.

Déméter, en tant que déesse de l’agriculture et de la fertilité, jouait un rôle vital dans la garantie de la survie humaine par le contrôle des saisons et de la végétation. Le mythe de l’enlèvement de sa fille Perséphone par Hadès illustre l’archétype du cycle de la végétation, reliant la dimension chthonienne à la renaissance de la vie.

Hadès, bien qu’il ne soit souvent pas inclus parmi les douze olympiens en raison de sa résidence permanente dans son royaume souterrain, faisait partie intégrante de la triade cosmique de pouvoir. En tant que seigneur du Monde Souterrain, il gouvernait les âmes des morts et les richesses chthoniennes, maintenant l’équilibre cosmique avec ses frères. (Recherchez plus d’informations avec le mot : Triade de pouvoir cosmique religion grecque antique)

2.3 Divinités de la Guerre et de la Sagesse : Athéna et Arès

Athéna, née en armure du crâne de Zeus, incarnait l’intelligence stratégique, l’habileté technique et l’art de la guerre juste. Ses pouvoirs combinaient la sagesse avec la vertu guerrière, faisant d’elle la protectrice des guerriers ainsi que des artisans et des philosophes. La double nature de ses responsabilités reflète une conception complexe de la vertu dans la pensée grecque antique, où l’acuité intellectuelle était considérée comme tout aussi précieuse que le courage physique.

En revanche, Arès représentait le côté brut et violent de la guerre, l’effusion de sang et la frénésie destructrice du combat. Comme le documentent les textes sur les Dii Olympii (Pollux), cette représentation bipolaire du phénomène guerrier révèle l’ambivalence profonde des anciens Grecs envers la violence et le conflit militaire.

2.4 Divinités de l’Art et de la Beauté : Apollon, Aphrodite et Héphaïstos

Apollon, dieu de la lumière, de la musique, de la divination et de la médecine, incarnait l’idéal esthétique de la mesure, de l’harmonie et de l’ordre. Ses pouvoirs s’étendaient de la capacité de guérison et de la connaissance prophétique à la haute art qui raffine l’âme humaine. L’étude mythologique moderne de Paul Decharme souligne comment Apollon représentait l’équilibre entre l’élément rationnel et l’élément intuitif dans la conscience humaine.

Aphrodite, en tant que déesse de l’amour et de la beauté, exerçait le pouvoir sur les passions amoureuses, la force reproductive et le plaisir esthétique. Son influence sur la psyché humaine était considérée comme si puissante que même les dieux ne pouvaient résister à son charme.

Héphaïstos, dieu boiteux du feu et de la métallurgie, représentait l’habileté technologique et la transformation créative de la matière. Malgré son handicap physique, sa capacité à fabriquer des objets et des armes merveilleux pour les dieux le rendait irremplaçable dans le panthéon divin.

2.5 La Triade de la Vie Quotidienne : Hermès, Artémis et Hestia

Hermès, en tant que messager des dieux et psychopompe, occupait une position intermédiaire entre différents mondes et états. Ses pouvoirs incluaient la protection des voyageurs, des commerçants et des voleurs, ainsi que la médiation entre dieux et hommes, vivants et morts. La diversité de ses fonctions reflète le besoin de médiation et de communication à tous les niveaux de l’expérience humaine.

Artémis, sœur jumelle d’Apollon, gouvernait les animaux sauvages, les forêts et la chasse, tout en protégeant les jeunes filles et les femmes enceintes. Cette coexistence apparemment contradictoire de sauvagerie et de tendresse protectrice suggère la profonde compréhension des anciens Grecs des forces complexes qui régissent la nature et l’existence humaine.

Enfin, Hestia, la plus ancienne des filles de Cronos, supervisait le foyer sacré et l’harmonie domestique, constituant le fondement de la cohésion sociale tant au niveau de la famille que de la cité-État. Bien qu’elle soit souvent sous-estimée dans les références modernes, son importance dans la pratique cultuelle quotidienne des anciens Grecs était fondamentale.

La statuette en bronze d’Artémis, datée de la fin du IVe siècle av. J.-C., constitue une découverte exceptionnelle de l’archéologie sous-marine. Récupérée des eaux de Mykonos en 1959, elle révèle la nature multidimensionnelle de la déesse. Musée archéologique national d’Athènes, exposition « Musée Invisible ».

3. L’Influence du Dodécathéon sur la Culture Grecque Antique

3.1 Pratiques Cultuelles et Rituels envers les Dieux Olympiens

Le culte des douze dieux de l’Olympe imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne dans la Grèce antique à travers un réseau complexe de pratiques rituelles. Les manifestations cultuelles comprenaient des sacrifices d’animaux, des libations, des prières et des offrandes, adaptées aux caractéristiques particulières de chaque divinité et aux traditions locales. Selon une étude mythologique de Decharme, la pratique religieuse grecque se distinguait par l’absence de rigidité dogmatique et de hiérarchie sacerdotale, permettant une flexibilité significative dans l’expression locale de la religiosité.

Le culte panhellénique se manifestait principalement à travers de grandes fêtes, telles que les Panathénées en l’honneur d’Athéna et les Olympiades en l’honneur de Zeus, qui combinaient des cérémonies religieuses avec des compétitions sportives et artistiques. Ces événements servaient de moyens de renforcement de la cohésion sociale et de l’identité culturelle au sein et entre les cités-États grecques. (Recherchez plus d’informations avec le mot : Fêtes panhelléniques religion antique)

3.2 Monuments Architecturaux et Sanctuaires Dédiés au Dodécathéon

Le culte des dieux olympiens s’est manifesté de manière monumentale dans l’architecture, avec l’édification de temples et de sanctuaires imposants à travers le monde grec. L’acropole d’Athènes avec le Parthénon, le sanctuaire d’Olympie dédié à Zeus, le sanctuaire d’Apollon à Delphes et l’Héraion à Argos sont des exemples caractéristiques de l’expression monumentale de la dévotion religieuse.

L’architecture des temples suivait des modèles spécifiques qui reflétaient la perception de la nature de chaque divinité. Ainsi, les temples dédiés à Zeus se distinguaient souvent par leur majesté et leur taille imposante, tandis que ceux dédiés à Athéna se caractérisaient par leur harmonie et leur perfection esthétique. Cet héritage architectural témoigne non seulement de la spiritualité des anciens Grecs, mais a également déterminé de manière significative l’évolution de la tradition architecturale occidentale.

3.3 La Présence des Dieux Olympiens dans l’Art et la Littérature

Les dieux olympiens ont été des protagonistes de la création artistique, inspirant des chefs-d’œuvre de sculpture, de peinture sur vase, de poésie et de drame. L’iconographie du Dodécathéon se caractérise par une évolution progressive des représentations archaïques et schématiques vers des formes naturalistes et idéalisées de la période classique qui reflètent la perception de la perfection divine.

Dans la littérature, les dieux olympiens jouent un rôle central dans les épopées homériques, les œuvres des poètes lyriques et le drame antique. La complexité de leurs personnages et leurs interactions avec les mortels fournissaient un riche matériau narratif pour explorer des questions existentielles et morales qui préoccupaient la pensée grecque antique.

3.4 La Survie et l’Évolution du Dodécathéon à l’Époque Moderne

Malgré la prévalence du christianisme et l’abolition officielle de la religion grecque durant la période byzantine, l’influence culturelle du Dodécathéon est restée vivante à travers l’art, la littérature et la philosophie. La Renaissance a ravivé l’intérêt pour la mythologie grecque, tandis que le mouvement néoclassique a réintroduit les normes esthétiques et les symboles du panthéon grec ancien.

À l’époque moderne, les dieux olympiens continuent d’être des références dans la littérature, le cinéma, les arts visuels et la culture populaire, prouvant la puissance intemporelle de ces archétypes et leur capacité à se redéfinir selon les besoins et les préférences esthétiques de chaque époque.

Tête en marbre d’Apollon de la période augustéenne ou julio-claudienne (27 av. J.-C.–68 apr. J.-C.), avec une coiffure archaïsante qui rappelle les statues de la fin du VIe et du début du Ve siècle av. J.-C. Don de Jacques et Joyce de la Begassiere, Metropolitan Museum of Art.

Différentes Interprétations & Évaluation Critique

L’étude des douze dieux de l’Olympe a constitué un champ d’approches interprétatives pluridimensionnelles provenant de différentes écoles de recherche. Walter Burkert a mis en lumière les dimensions anthropologiques de la religion grecque, en identifiant ses racines dans les pratiques cultuelles préhistoriques. En revanche, Jane Ellen Harrison s’est concentrée sur l’origine chthonienne des cultes, soutenant la priorité des divinités féminines dans le système religieux précoce. Claude Lévi-Strauss a abordé les dieux olympiens comme des systèmes de structures symboliques reflétant des contradictions sociales, tandis que Karl Kerényi s’est concentré sur la dimension psychologique des mythes. Jean-Pierre Vernant a analysé les dieux olympiens comme des constructions sociales qui reflètent les structures politiques évolutives de la Grèce archaïque et classique. La dialectique continue entre ces différentes approches interprétatives enrichit notre compréhension de la signification culturelle complexe du Dodécathéon.

Amphore à figures noires de l’atelier du Peintre de Berlin 1686, vers 550-530 av. J.-C. Elle représente les noces de Zeus et Héra dans un quadrige accompagné de dieux. Sur l’autre face, le conflit Héraclès-Cygne avec l’intervention de Zeus. Provenance : Kamiros, Rhodes. British Museum, n° 1861,0425.50.

Conclusion

Le Dodécathéon de l’Olympe constitue un système de vision du monde multiforme qui dépasse de loin la simple représentation de croyances religieuses. Il représente une représentation symbolique de l’effort humain pour comprendre et organiser le monde à travers des formes archétypiques incarnant des phénomènes naturels, des fonctions sociales et des états psychologiques. Son attrait intemporel réside précisément dans cette nature multidimensionnelle, qui permet son approche interprétative sous différents angles.

L’héritage des douze dieux de l’Olympe continue de façonner notre imagination collective, alimentant la littérature, l’art et la pensée philosophique, même à une époque de recherches cosmologiques différentes. Les archétypes incarnés par les dieux olympiens demeurent actifs dans la conscience humaine, nous rappelant la continuité ininterrompue de notre tradition culturelle et la quête de sens dans notre environnement naturel et social.

Questions Fréquemment Posées

Qui étaient exactement les douze principaux dieux qui résidaient sur l’Olympe ?

La composition exacte du Dodécathéon présente des variations selon la période historique et la région. La version la plus répandue inclut Zeus, Héra, Poséidon, Déméter, Athéna, Apollon, Artémis, Arès, Aphrodite, Hermès, Héphaïstos et Hestia. Dans certaines traditions, Hestia est remplacée par Dionysos, tandis que d’autres sources mentionnent des compositions différentes selon la tradition cultuelle locale.

Comment les pouvoirs des dieux olympiens reflétaient-ils les besoins de la société grecque antique ?

Les capacités surnaturelles des dieux de l’Olympe reflétaient directement les préoccupations et les besoins fondamentaux des anciens Grecs. Le pouvoir de Zeus sur les phénomènes météorologiques était lié à la survie agricole, tandis que la sagesse d’Athéna exprimait la valeur de la pensée stratégique. Les pouvoirs maritimes de Poséidon reflétaient la nature maritime de nombreuses cités grecques, tandis que l’influence d’Aphrodite sur l’amour faisait écho à la reconnaissance des aspects émotionnels et reproductifs de l’existence humaine.

Le culte des dieux de l’Olympe différait-il entre les différentes cités-États grecques ?

Malgré la reconnaissance commune des douze divinités olympiennes, les pratiques cultuelles présentaient d’importantes variations locales. Chaque cité-État avait ses propres divinités tutélaires et traditions festives. Athéna à Athènes, Héra à Argos, Apollon à Délos et à Delphes, étaient vénérées avec des épithètes et des rituels différents qui reflétaient les conditions historiques et sociales locales, créant un riche mosaïque d’expressions religieuses.

Quelles étaient les principales cérémonies en l’honneur des dieux résidant sur l’Olympe ?

Le culte des dieux olympiens comprenait diverses pratiques rituelles, parmi lesquelles les sacrifices d’animaux, les libations (offrandes liquides), les processions et les compétitions. D’importantes fêtes panhelléniques telles que les Olympiades en l’honneur de Zeus, les Panathénées pour Athéna et les Pythies pour Apollon combinaient des cérémonies religieuses avec des compétitions sportives, musicales et dramatiques. Dans la vie quotidienne, les citoyens ordinaires réalisaient également des rituels domestiques et des prières.

Comment les douze dieux ont-ils influencé l’art et l’architecture de la Grèce antique ?

Les divinités olympiennes ont constitué une source centrale d’inspiration pour la création artistique grecque, déterminant l’évolution de la sculpture, de la peinture sur vase et de l’architecture. Les temples, conçus avec une précision mathématique et une perfection esthétique, reflétaient les caractéristiques particulières de chaque dieu. Les statues des dieux ont évolué d’anciennes formes schématiques à des représentations idéalisées et anthropomorphes qui incarnaient la perception de la perfection et de l’harmonie divine.

Bibliographie

- Decharme, P. (2015). Mythologie de la Grèce antique. Google Books.

- Desautels, J. (1988). Dieux et mythes de la Grèce ancienne : la mythologie. Google Books.

- Gladstone, W. E. (1858). Olympus : ou, La religion de l’âge homérique. Google Books.

- Helmold, G. (2007). Olympische Götter- und Heldensagen : die gesamten Werke. Google Books.

- KONSTANTINIDES, G. (1876). Théologie homérique, ou, la mythologie et le culte des Grecs. Google Books.

- Letsas, A. N. (1949). Mythologie tēs geōrgias (Vol. 1). Google Books.

- Paparrigopoulos, K. (1860). Histoire du peuple hellénique : depuis les temps les plus anciens. Google Books.

- Pollux, I. (1824). Iulii Pollucis Onomasticon : cum annotationibus interpretum. Google Books.