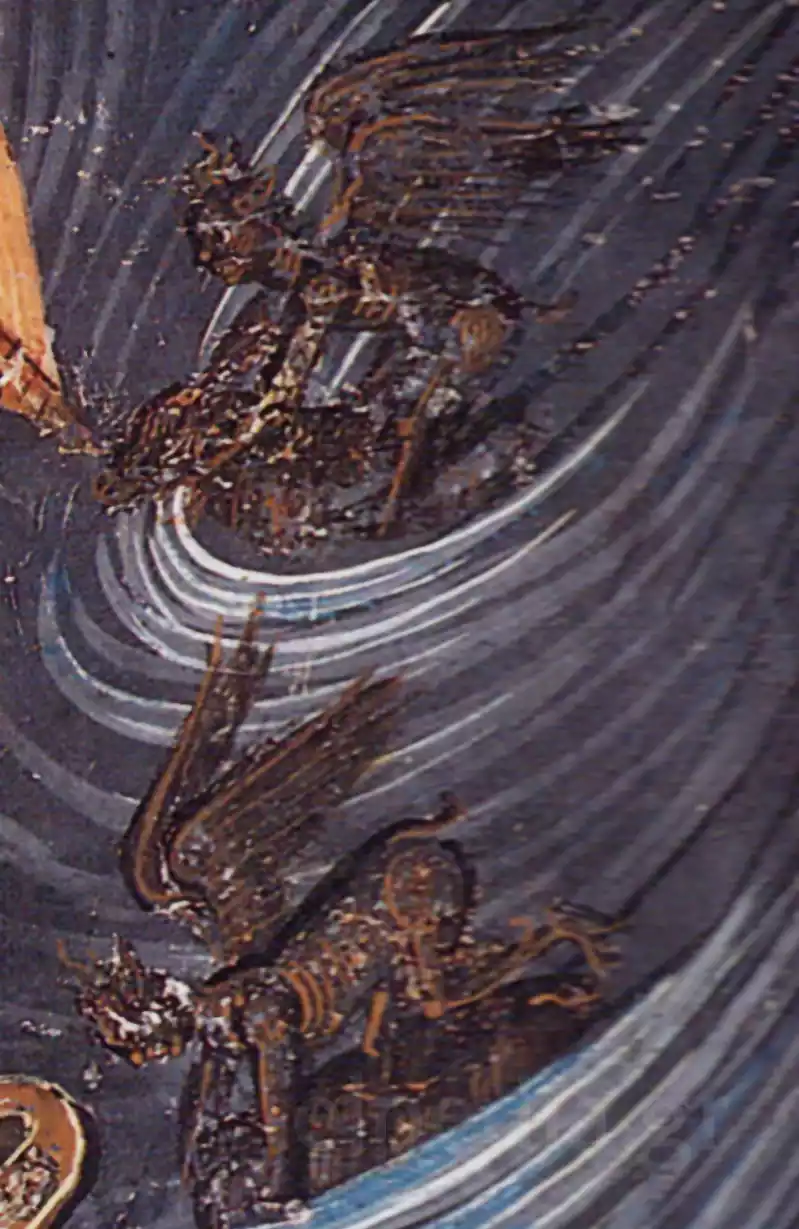

La scène dramatique où le Christ réprimande le vent et la mer, chef-d’œuvre du 16ème siècle au Monastère des Philanthropinon à Ioannina, pleine de symbolisme théologique.

Titre : Le Christ réprimande le vent et la mer

Artiste : Inconnu (probablement influencé par un modèle crétois)

Type : Fresque

Date : 1531/32 (;)

Dimensions : Inconnues (en tant que partie d’un ensemble de fresques)

Matériaux : Couleurs naturelles sur plâtre frais (fresque)

Localisation : Catholicon du Monastère des Philanthropinon, Île de Ioannina (mur nord)

L’Intervention Divine dans la Mer Déchaînée

Dans l’environnement paisible de l’Île de Ioannina, à l’intérieur des murs du Monastère historique des Philanthropinon, se déploie une scène d’une puissance divine inégalée et d’une habileté artistique. La fresque représentant le Christ réprimandant le vent et la mer, réalisée probablement vers 1531/32, constitue un brillant exemple de la peinture post-byzantine du 16ème siècle. Cette représentation n’est pas isolée, mais s’intègre harmonieusement dans le vaste cycle christologique qui orne la décoration initiale du sanctuaire principal, spécifiquement dans l’unité des miracles sur le mur nord. Elle captive le regard et l’âme, racontant le récit biblique bien connu où Jésus, après la demande de ses disciples terrifiés, apaise une violente tempête sur le lac de Galilée, révélant sa toute-puissance même sur les éléments de la nature. La scène, pleine de tension et de symbolisme, est rendue avec vivacité et une attention remarquable aux détails, révélant l’influence des modèles crétois du 15ème siècle, comme ceux que l’on trouve dans des œuvres sur des miracles marins, tel que celui de Saint Phanourios par le peintre crétois Angelos (Chatzidakis).

Le Monastère des Philanthropinon et sa Richesse Artistique

Niché sur l’Île pittoresque du lac Pamvotis, le Monastère des Philanthropinon, également connu sous le nom de Monastère de Saint Nicolas des Spapanes, est l’un des complexes monastiques les plus importants de l’Épire, avec une riche histoire et un patrimoine artistique inestimable. Sa fondation est datée du 13ème siècle, mais sa forme actuelle et, surtout, son impressionnante décoration murale, ont été façonnées au 16ème siècle. Le catholicon du monastère, initialement une église à une seule nef qui a ensuite été agrandie par l’ajout d’un narthex, est littéralement couvert de fresques appartenant à au moins trois phases distinctes de peinture au 16ème siècle. Ces fresques couvrent un large éventail thématique, incluant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, la vie des Saints, mais aussi des représentations de sages grecs anciens, un élément qui souligne le caractère spirituel particulier du monastère. Dans ce riche programme iconographique, la scène où le Christ réprimande le vent et la mer occupe une place prépondérante sur le mur nord du sanctuaire principal, en tant que partie du vaste cycle christologique et plus particulièrement de l’unité des miracles, qui appartient à la phase initiale de décoration (vers 1531/32).

Gros plan sur la figure du Christ alors qu’il lève la main, imposant la paix à la mer agitée. L’autorité divine capturée dans la fresque.

Analyse Iconographique de la Scène de la Tempête

La fresque au Monastère des Philanthropinon capture de manière dramatique le moment de l’intervention divine. La composition est dynamique et s’organise autour du petit bateau luttant contre les vagues déchaînées.

La Composition et les Figures Centrales

Le point central de la représentation est, bien sûr, la figure du Christ. Au début, nous le voyons dormir à l’arrière du bateau, imperturbable au milieu du tumulte général, symbolisant la paix divine face au chaos. À ses côtés, l’Apôtre Pierre, avec une anxiété évidente sur son visage, le secoue pour le réveiller, exprimant la faiblesse humaine et la peur devant la colère de la nature. Ensuite, l’action centrale se déplace alors que le Christ, s’étant levé, se tient imposant au milieu du bateau. Avec sa main droite levée dans un geste d’autorité et de réprimande, il ordonne aux éléments de la nature de se soumettre. Sa posture est calme mais déterminée, émettant une autorité divine. Les autres disciples sont représentés entassés dans le petit bateau, leurs expressions variant entre la terreur et le désespoir jusqu’à l’admiration et la surprise devant le miracle qui se déroule. Le bateau lui-même, dessiné avec soin, bien que simple dans sa construction, devient le champ où se heurtent la foi humaine limitée et la toute-puissance divine. La sensation de mouvement et d’instabilité est renforcée par l’inclinaison du bateau et la façon dont il semble prêt à sombrer.

La Représentation de la Nature et du Surnaturel

La représentation de la mer est particulièrement impressionnante. L’artiste inconnu utilise des coups de pinceau vifs, presque en spirale, et des couleurs bleu foncé et grises pour rendre la sauvagerie des vagues qui semblent engloutir le bateau. La mer n’est pas simplement un arrière-plan, mais un protagoniste vivant de la scène, une force hostile menaçant les vies humaines. Tout aussi unique est la personnification du vent. Sur les rives arides et rocheuses qui encadrent la scène, se distingue une figure sombre et démoniaque. Ce « démon maléfique », comme il est décrit, souffle à travers une longue corne, envoyant la tornade destructrice vers le bateau. Cette représentation relie la tempête non seulement aux forces naturelles mais aussi aux forces du mal, que le Christ est appelé à vaincre. Le contraste entre la fureur de la nature et la paix divine (calme) que le Christ impose par sa parole est l’élément dramatique central de la représentation (Nouis). La scène transmet le sentiment que l’ordre est rétabli dans l’univers par l’intervention divine.

La unique personnification du vent en tant que figure démoniaque soufflant dans la corne, ajoutant une dimension allégorique à la lutte du Christ contre le chaos.

Technique et Influences Artistiques

La fresque du Christ réprimandant la mer au Monastère des Philanthropinon se caractérise par un ton narratif vivant et une précision remarquable dans les détails, des éléments qui la rendent particulièrement attrayante (Garidēs et Paliouras). L’artiste fait preuve d’une grande habileté dans la représentation des formes, des vêtements et, surtout, de la mer agitée. Les coups de pinceau, bien qu’ils ne soient pas discernables avec une clarté absolue en raison de la nature de la fresque et de l’usure du temps, semblent dynamiques et sûrs, en particulier dans la représentation des vagues et des plis des vêtements. La palette de couleurs est riche, avec des couleurs froides dominantes (bleu, gris) pour la mer et les rives, qui contrastent avec les couleurs plus chaudes (rouge, jaune, marron) utilisées pour les figures et le bateau, créant ainsi une tension visuelle. La texture des matériaux, comme le bois du bateau et les tissus des vêtements, est rendue de manière schématique mais convaincante.

Se tenant (même mentalement, à travers l’image) devant cette fresque, on ressent la puissance du moment. Sa position sur le mur nord de la cathédrale relativement peu éclairée renforcerait le drame, avec la lumière des bougies jouant sur les figures et les vagues. L’échelle de la représentation, intégrée dans un ensemble, la rendrait immédiatement perceptible et imposante pour les fidèles du 16ème siècle. La technique de la scène est considérée comme remontant à des modèles crétois du 15ème siècle. La vivacité, la narrativité et la manière de rendre la mer et les figures rappellent des œuvres de l’École crétoise, comme l’image du miracle de Saint Phanourios par le peintre Angelos. Des représentations similaires du même thème se retrouvent également dans d’autres monastères importants, comme au Monastère de Saint Nicolas d’Anapausas à Météores (œuvre de Théophane le Crétois, 1527) et au Monastère de la Grande Laure au Mont Athos, confirmant la circulation d’idées et de modèles artistiques dans l’espace hellénique durant la période post-byzantine.

Symbolismes Théologiques et Messages

Au-delà de sa valeur artistique, la fresque au Monastère des Philanthropinon est chargée d’un profond contenu théologique. Le message central est la révélation de la divinité du Christ et de sa souveraineté absolue sur la création. Les éléments de la nature, le vent et la mer, qui provoquent la terreur chez les hommes, obéissent immédiatement à sa parole, prouvant qu’Il est le Créateur et le Seigneur de tout. Le contraste entre le Christ endormi et la fureur de la tempête souligne la différence entre la paix divine et l’agitation humaine. Le sommeil du Christ n’est pas une faiblesse, mais un signe de confiance et de contrôle de la situation. La réaction des disciples, qualifiée de « manque de foi » dans les Évangiles, met en lumière la faiblesse humaine à saisir pleinement la puissance divine, même pour ceux qui sont les plus proches du Christ. Le miracle ne vise pas seulement à les sauver du danger physique, mais surtout à renforcer leur foi. Le bateau, au milieu de la tempête, constitue un symbole intemporel de l’Église naviguant à travers les difficultés et les épreuves du monde, ayant toujours comme barreur le Christ, qui peut apporter la paix même dans les tempêtes les plus violentes. La personnification du vent en tant que démon ajoute un niveau supplémentaire de symbolisme, présentant le Christ comme vainqueur non seulement des forces naturelles, mais aussi des forces spirituelles obscures qui s’opposent au plan de Dieu.

Les disciples, avec une peur et un espoir évidents, sont entassés dans le bateau qui tangue sous les vagues. Une représentation vivante de la faiblesse humaine.

Différentes Interprétations & Évaluation Critique

L’étude des fresques du Monastère des Philanthropinon a préoccupé de nombreux chercheurs en art byzantin et post-byzantin. Des chercheurs comme Myrtali Achimastou-Potamianou ont analysé en profondeur les différentes phases de la peinture et leurs particularités stylistiques, reliant la première phase, à laquelle appartient la « Tempête », à des ateliers de l’école continentale recevant de fortes influences crétoises. Manolis Chatzidakis, en se référant à la scène correspondante de Théophane à Météores, fournit des éléments comparatifs pour l’évolution de l’iconographie du thème. Cependant, il existe également différentes approches concernant la datation précise de certains éléments ou l’identité des artistes, car les inscriptions sont souvent incomplètes. La relation avec des modèles crétois spécifiques et le degré d’originalité des peintres de l’Épire constituent des domaines de discussion continue dans la communauté académique.

Conclusion

La fresque « Le Christ réprimande le vent et la mer » au Monastère des Philanthropinon n’est pas simplement une illustration d’un récit biblique, mais une œuvre d’art complexe qui condense des messages théologiques, des influences artistiques et la spiritualité d’une époque entière. Le drame de la composition, la vivacité des couleurs et l’expressivité des figures attirent le spectateur, le transportant au cœur de la tempête, mais aussi de la paix divine qui suit l’intervention du Christ. C’est un puissant rappel de la toute-puissance du divin et de la nécessité de foi dans les difficultés de la vie. L’étude de cette fresque nous permet d’apprécier la riche tradition artistique de la Grèce post-byzantine et de comprendre plus profondément comment l’art a servi la théologie et la foi. La visite du Monastère, même à travers ces pages, offre une expérience unique de recueillement et de plaisir esthétique.

Questions Fréquemment Posées

Où se trouve la fresque « Le Christ réprimande le vent et la mer » ?

Cette fresque se trouve dans le catholicon du Monastère des Philanthropinon (Saint Nicolas Spanou), qui est construit sur l’Île du lac Pamvotis, à Ioannina. Elle orne le mur nord du sanctuaire principal et fait partie du vaste cycle christologique, dans l’unité dédiée aux miracles de Jésus, représentant le moment où le Christ réprimande la nature.

Quel est le thème principal de la représentation où le Christ calme la tempête ?

Le thème principal est la manifestation de la toute-puissance divine du Christ sur les éléments de la nature. Alors que ses disciples sont terrifiés par la tempête, Jésus, par une parole, impose la paix au vent et à la mer. L’œuvre souligne la souveraineté de Dieu sur la création et le message de la foi qui surmonte la peur.

À quelle période artistique appartient la fresque de Jésus calmant la mer ?

La fresque est datée d’environ 1531/32 et appartient à la première phase de la peinture post-byzantine au Monastère des Philanthropinon, au 16ème siècle. Sa technique présente de fortes influences de l’École crétoise du 15ème siècle, comme le montre la vivacité de la narration et la précision des détails de la scène où le Christ réprimande les éléments.

Comment le vent est-il représenté dans la fresque du Monastère des Philanthropinon ?

Dans cette fresque, le vent n’est pas simplement représenté comme un phénomène naturel mais est personnifié de manière particulièrement symbolique. Il est dépeint comme une figure sombre et démoniaque sur les rives rocheuses, soufflant à travers une longue corne, dirigeant la tornade vers le bateau. Cette représentation relie la tempête aux forces du mal que le Christ vainc.

Pourquoi la scène où le Christ réprimande la nature est-elle considérée comme importante ?

Cette scène est théologiquement significative car elle révèle la nature divine du Christ et son autorité sur toute la création. Pour les croyants, c’est un puissant rappel que la foi en Dieu peut apporter la paix dans les « tempêtes » de la vie. Artistiquement, la représentation au Monastère des Philanthropinon est remarquable pour sa composition dynamique et son lien avec l’École crétoise.

Bibliographie

- Archeion Euvoïkōn meletōn. Vol. 32, 1997.

- Archaiologikon deltion. Vols. 58-64, Hypourgeio Politismou kai Epistēmōn, Genikē Dieuthynsē Archaiotētōn kai Anastēlōseōs, 2003.

- Garidēs, Miltos, et Athanasios D. Paliouras. Monastères de l’Île de Ioannina : Peinture. Traduit par Cox & Solman, Ekdotike Athenon, 1993.

- Nouis, Antoine. L’aujourd’hui de l’évangile : Lecture actualisée de textes bibliques. Éditions Olivétan, 2003.

- Papadopoulou, Varvara N., et Aglaia L. Tsiara. Eikones tēs Artas : ē ekklēsiastikē zōgraphikē stēn periochē tēs Artas kata tous metavyzantinous chronous. Ministère de la Culture, ΙΒʹ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2008.