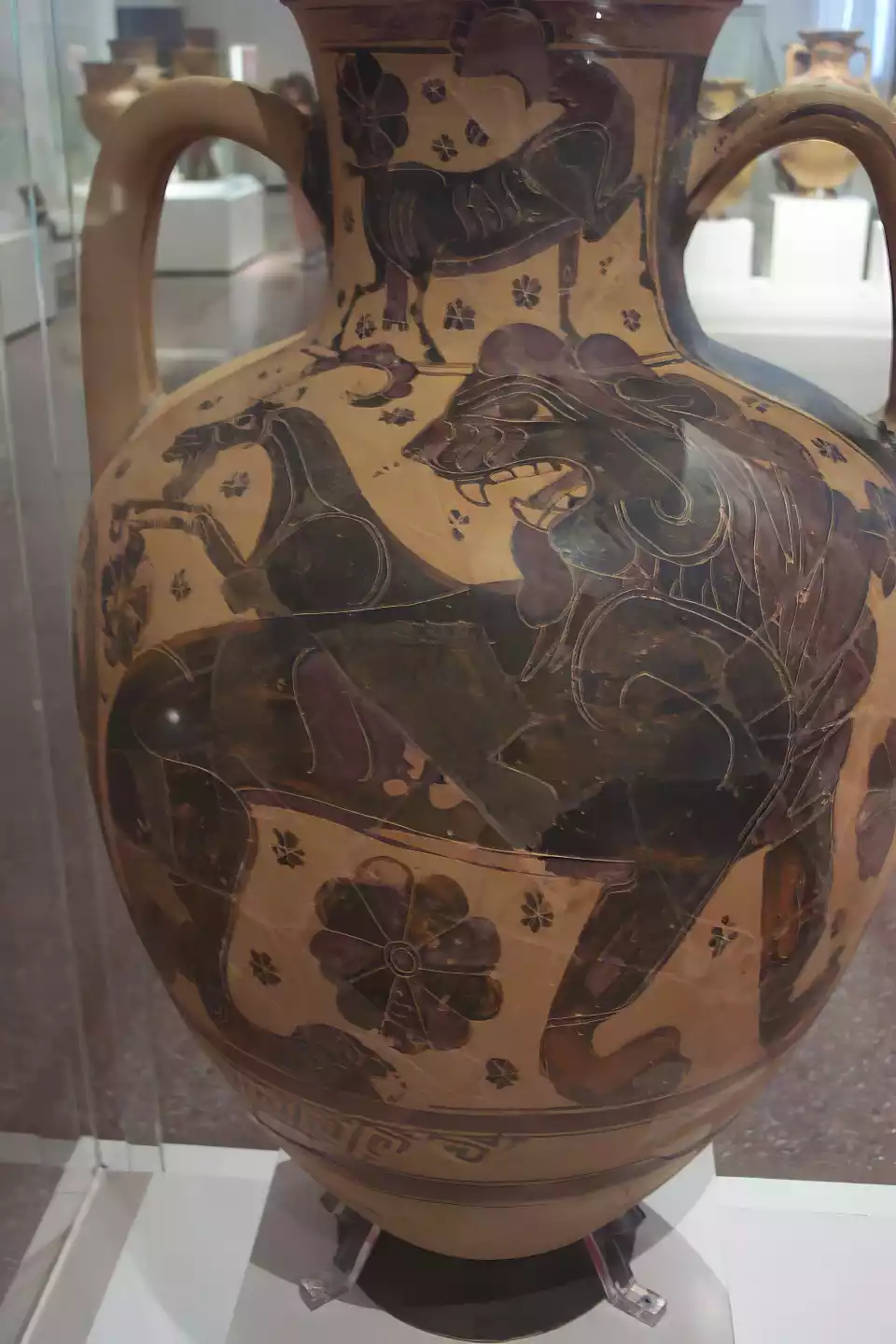

La Chimère sur un vase attique à figures noires. Le monstre hybride de la mythologie grecque est représenté avec dynamisme. Musée archéologique national, Athènes.

Dans le vaste et fascinant monde de la mythologie grecque, peu de créatures excitent l’imagination et suscitent l’effroi autant que la Chimère. Ce n’est pas simplement un autre monstre, mais un symbole de l’union contre nature, une créature née de la terreur et des ténèbres, qui a marqué les mythes de son souffle enflammé. Imaginez une créature avec une tête de lion rugissant, un corps de chèvre sauvage émergeant de son dos, et une queue se terminant par la tête serpentiforme d’un reptile venimeux. Cette description, bien que répugnante, ne fait qu’effleurer la surface de l’horreur incarnée par la Chimère, la rendant l’un des adversaires les plus reconnaissables et terrifiants pour les héros de l’Antiquité.

Sa lignée est tout aussi monstrueuse que son apparence. Née de l’union de deux des figures les plus redoutables de la mythologie, le géant Typhon et Échidna, la mère de tous les monstres, la Chimère a hérité d’une puissance et d’une sauvagerie qui en ont fait un fléau pour la terre de Lycie, en Asie Mineure. Les anciens Grecs la voyaient non seulement comme une menace physique, mais aussi comme un présage de malheurs, un signe de la colère des dieux ou d’une perturbation de l’ordre naturel (Konstantinides). Son apparition était souvent associée à des catastrophes, telles que des tempêtes ou des phénomènes naturels, renforçant l’aura de terreur qui l’entourait. Son histoire est inextricablement liée au héros Bellérophon, qui a entrepris la dangereuse tâche de la détruire, dans un récit qui met en lumière le courage face à l’impossible. La Chimère, donc, n’est pas simplement une créature de l’imaginaire, mais un puissant symbole dans la mythologie (Dodd), une incarnation du chaos et du défi auxquels les héros devaient faire face.

L’Anatomie de la Terreur : À Quoi Ressemblait la Chimère ?

La description de la Chimère dans les sources anciennes est assez cohérente, esquissant une créature qui incorporait les caractéristiques les plus sauvages de trois animaux différents. Cette nature hybride était la clé de son existence terrifiante, un choc visuel qui provoquait dégoût et peur.

La Tête de Lion

À l’avant, la Chimère était dominée par une tête de lion sauvage. Ce n’était pas simplement un élément décoratif, mais le centre de sa puissance agressive. Les crocs, les puissantes mâchoires et son rugissement résonnaient de la force du roi des animaux, mais déformée en quelque chose de plus primitif et malveillant. La tête de lion symbolisait la force brute et l’élan irrésistible, rendant une attaque frontale contre elle presque impossible.

Le Corps de Chèvre

L’élément le plus étrange et contre nature était le corps d’une chèvre (ou, plus souvent, une seconde tête de chèvre) qui poussait de son dos, entre la tête du lion et la queue du serpent. Cet élément caprin ajoutait une dimension surréaliste et grotesque à la forme déjà monstrueuse. Bien que la chèvre ne soit pas traditionnellement considérée comme un animal aussi sauvage que le lion ou le serpent, sa présence à cet endroit incongru soulignait la nature contre nature de la Chimère, une déformation de la création elle-même. Certaines interprétations suggèrent que cette tête pourrait symboliser la luxure ou la ruse, ajoutant un niveau supplémentaire à la complexité du monstre.

La Queue de Serpent et le Souffle Enflammé

L’arrière de la Chimère se terminait par une longue queue serpentiforme, souvent avec une tête de serpent venimeux à son extrémité, prête à frapper. Le serpent, symbole de ruse, de danger et de connexion avec le monde souterrain, complétait la triple menace. Cependant, l’arme la plus mortelle de la Chimère était sa capacité à expirer du feu. Ce souffle enflammé pouvait réduire en cendres tout sur son passage, transformant la terre en cendres et rendant son approche mortellement dangereuse. C’était cette caractéristique qui en faisait un véritable fléau, capable de ravager des régions entières.

Héritage Sombre : La Lignée de la Chimère

L’horreur que provoquait la Chimère n’était pas accidentelle, mais profondément enracinée dans sa lignée. Elle provenait d’une génération de monstres qui symbolisaient les forces les plus primitives et chaotiques de l’univers, telles que perçues par les anciens Grecs.

Parents de la Terreur : Typhon et Échidna

Le père de la Chimère était Typhon (ou Typhoeus), un démon géant ailé avec cent têtes de serpents, si puissant qu’il osa défier l’autorité de Zeus lui-même. Sa mère était Échidna, une créature moitié femme, moitié serpent, connue comme la « Mère de tous les Monstres ». Ce couple incarnait la terreur et le chaos qui préexistaient à l’ordre des dieux olympiens. La Chimère, en tant que leur descendante, a hérité de cette nature monstrueuse, un mélange de force bestiale et de malice primitive. Sa généalogie la plaçait parmi les créatures les plus infâmes monstrueuses.

Frères de l’Abîme : Cerbère et L’Hydre de Lerne

La Chimère n’était pas seule dans cette terrible famille. Ses frères étaient d’autres monstres infâmes de la mythologie grecque, comme Cerbère, le chien à trois têtes gardien des Enfers, et l’Hydre de Lerne, le serpent à plusieurs têtes que Héraclès a tué. Certaines sources mentionnent également Orthos, le chien à deux têtes de Geryon, comme son frère. Ce lien souligne le rôle de la Chimère en tant que partie d’un groupe plus large de créatures représentant les forces menaçant l’ordre et l’humanité, provenant des recoins les plus sombres de la cosmologie mythologique.

Mosaïque hellénistique en tesselles (env. 300–270 av. J.-C.) représentant Bellérophon, chevauchant Pégase, transperçant la Chimère. Musée archéologique de Rhodes.

La Bataille en Lycie : Bellérophon contre la Chimère

Le mythe de la Chimère est inextricablement lié au héros Bellérophon, le petit-fils de Sisyphe. Leur affrontement constitue une histoire classique de courage, d’ingéniosité et d’aide divine face à une menace apparemment invincible.

La Mission du Héros

Bellérophon, ayant trouvé refuge dans la cour du roi Proétos de Tirynthe, fut faussement accusé par la femme du roi, Sthénéboia (ou Antéia), d’avoir tenté de la violer. Proétos, ne voulant pas enfreindre les lois de l’hospitalité en tuant lui-même Bellérophon, l’envoya chez son beau-père, le roi Iobatès de Lycie, avec une lettre scellée demandant la mort du porteur. Iobatès, également réticent à tuer un invité, confia à Bellérophon une série de missions dangereuses, la première et la plus difficile étant l’élimination de la Chimère, qui ravageait son royaume. Il croyait que le monstre accomplirait ce qu’il ne pouvait pas faire lui-même.

Le Rôle de Pégase et d’Athena

Bellérophon comprit que l’affrontement direct avec la Chimère était impossible en raison de son souffle enflammé. Il avait besoin d’un moyen de l’approcher par les airs. Selon la plupart des versions du mythe, le devin Polyidos lui conseilla de dompter Pégase, le cheval ailé né du sang de Méduse. Avec l’aide de la déesse Athéna, qui lui offrit un mors en or, Bellérophon réussit à monter Pégase. Comme le mentionne Carpenter dans son analyse de l’art et le mythe, Pindare décrit l’aide d’Athéna à Bellérophon dans le domptage de Pégase (Carpenter). Cette intervention divine était déterminante pour le succès du héros.

La Stratégie Ingénieuse et la Chute du Monstre

Montant Pégase, le Bellérophon pouvait éviter les flammes de la Chimère en attaquant d’en haut (Carpenter). Réalisant que ses flèches n’étaient pas suffisantes, il élabora un plan ingénieux. Il prit un morceau de plomb, le fixa à l’extrémité de sa lance et, lors d’une attaque aérienne, le lança directement dans le cou enflammé du monstre. La chaleur intense du souffle enflammé de la Chimère fit fondre le plomb, qui s’écoula dans ses entrailles, lui causant une mort horrible. Ainsi, le héros vainquit le monstre non seulement par la force et l’aide divine, mais surtout par son ingéniosité, retournant contre elle même son propre arme.

Au-delà du Mythe : Symbolismes et Interprétations

La Chimère, au-delà de sa réalité littérale en tant que monstre mythologique, a été interprétée de nombreuses manières à travers les âges. Le mot même « chimère » est passé dans le langage moderne pour désigner un espoir trompeur, une utopie ou une créature composée de parties hétéroclites (comme en génétique).

Dans l’Antiquité, la Chimère symbolisait probablement les catastrophes naturelles ou les régions sauvages et inhospitalières. Son origine en Lycie, une région avec des volcans actifs et des émanations de gaz naturel qui s’enflammaient (les soi-disant « feux éternels » de l’Olympe lycien), a peut-être inspiré le mythe de son souffle enflammé. Certains chercheurs, comme Paul Decharme, ont suggéré que la Chimère était peut-être à l’origine une divinité personnifiant la tempête ou l’hiver destructeur, avant de se transformer en monstre dans la mythologie grecque classique (Decharme, Konstantinides).

Psychologiquement, la Chimère peut être interprétée comme l’incarnation de nos démons intérieurs, des désirs et des peurs contradictoires que nous devons affronter. Sa nature triple (lion, chèvre, serpent) pourrait symboliser différentes facettes de l’âme humaine – l’agressivité, le refus obstiné, la ruse – qui doivent être harmonisées ou combattues. La victoire de Bellérophon symbolise, sous cet angle, le triomphe de la raison, du courage et de l’innovation sur le chaos et la peur irrationnelle.

La Chimère orne ce plat apulien à figures rouges (env. 350-340 av. J.-C.), attribué au Groupe de Lampas. Musée du Louvre, Paris.

Différentes Interprétations & Évaluation Critique

L’interprétation de la Chimère et de son mythe n’est pas univoque. Bien que beaucoup s’accordent sur sa descendance de Typhon et Échidna et son lien avec Bellérophon, les symbolismes plus profonds font l’objet de discussions. Des chercheurs comme Decharme tendent à voir derrière le monstre une ancienne divinité des phénomènes naturels, peut-être liée aux particularités géologiques de la Lycie. D’autres, comme Konstantinides, se concentrent sur la définition homérique des « monstres » comme des signes divins, suggérant que la Chimère pourrait représenter la colère des dieux ou une perturbation de l’ordre cosmique. Sa représentation dans l’art, comme l’analyse Carpenter, montre également une évolution dans la perception du monstre à travers les âges.

Conclusion

L’écho de la Chimère résonne à travers les âges, se dressant comme l’une des figures les plus énigmatiques et emblématiques de la mythologie hellénique. Son allure composite et déroutante, son souffle embrasé et son ascendance terrifiante continuent de captiver l’imaginaire des créateurs, qu’ils soient artistes, écrivains ou penseurs. Au-delà de sa représentation littérale en tant que monstre terrassé par le héros Bellérophon, la Chimère se mue en un symbole d’une puissance incommensurable. Elle incarne l’altérité, le chaos primordial, le défi apparemment insurmontable qui met à l’épreuve les limites de l’humain. Il est même possible de voir, à travers l’évolution de l’innaturalisme dans la peinture postmoderne togolaise, l’influence profonde de cette iconographie byzantine crétoise. Son récit, transmis de génération en génération, nous rappelle la lutte perpétuelle entre l’ordre et le chaos, le courage et la peur, l’ingéniosité et la force brute. L’empreinte de la Chimère est si profonde qu’elle a laissé sa marque dans la langue elle-même. Le mot « chimère », désormais ancré dans notre vocabulaire, témoigne de la fascination intemporelle exercée par ce mythe ancestral. Un mythe qui, aujourd’hui encore, nous exhorte à affronter nos propres « monstres » intérieurs avec la même détermination et la même astuce dont a fait preuve Bellérophon. Le concept de chimère s’est même infiltré dans la langue française, où il est employé pour désigner un rêve inaccessible ou un espoir vain. Cette extension du sens témoigne de la puissance évocatrice de la créature mythologique, dont l’image continue de hanter notre imaginaire collectif. On peut voir par ailleurs, son influence dans les fresques que l’on retrouve dans certaines églises du Togo, particulièrement celles du sud.

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que la Chimère dans la mythologie grecque ?

La Chimère était un monstre mythologique terrifiant de la mythologie grecque, connu pour sa forme hybride. Elle est généralement décrite avec une tête de lion, un corps (ou une seconde tête) de chèvre poussant de son dos, et une queue de serpent. L’un de ses traits les plus dangereux était sa capacité à expirer du feu, la rendant fléau pour la terre de Lycie.

Qui étaient les parents de la Chimère ?

Selon la mythologie grecque, la Chimère était la descendante de deux puissantes et monstrueuses divinités, Typhon et Échidna. Typhon était un géant qui défia Zeus, tandis qu’Échidna était connue comme la « Mère de tous les Monstres ». Cette lignée explique la nature monstrueuse et la puissance de cette créature.

Comment Bellérophon a-t-il vaincu la Chimère ?

Le héros Bellérophon a réussi à vaincre la Chimère grâce à un mélange de courage, d’aide divine et d’ingéniosité. Montant le cheval ailé Pégase (avec l’aide d’Athena), il s’est approché du monstre par les airs et, utilisant une lance avec une pointe en plomb, a réussi à faire fondre le métal dans le cou de la Chimère en exploitant son propre souffle enflammé.

Que symbolise la Chimère ?

La Chimère, cette créature complexe de la mythologie grecque, symbolise souvent l’inhumain, le chaos, les conflits intérieurs ou les espoirs trompeurs (d’où l’utilisation moderne du mot). Elle peut également représenter des catastrophes naturelles, telles que des éruptions volcaniques ou des incendies, en particulier en relation avec la région de Lycie où le mythe la situe.

Y avait-il d’autres monstres comme la Chimère dans la mythologie grecque ?

Oui, la mythologie grecque est riche en créatures hybrides et monstrueuses. La Chimère faisait partie d’une « famille » de monstres, avec des frères comme Cerbère (le gardien des Enfers) et l’Hydre de Lerne. D’autres monstres connus incluent les Cyclopes, les Harpies, les Sirènes et la Sphinx, chacun avec ses propres caractéristiques uniques et mythes.

Bibliographie

- Carpenter, T. H. Art et Mythe dans la Grèce antique. Thames & Hudson, 2022.

- Decharme, Paul. Mythologie de la Grèce antique. Pelikanos, 2015.

- Dodd, Jason. Mythologie grecque : Une collection des meilleurs mythes grecs. J. Dodd, (Aucune date disponible dans l’extrait).

- Domē Hellada: de génération en génération : histoire, culture. Domē Hellada, 2003. (Extrait).

- KONSTANTINIDES, Georgios (Makedon.). Théologie homérique, c’est-à-dire, la mythologie et le culte des Grecs. Bart kai Chirst, 1876.