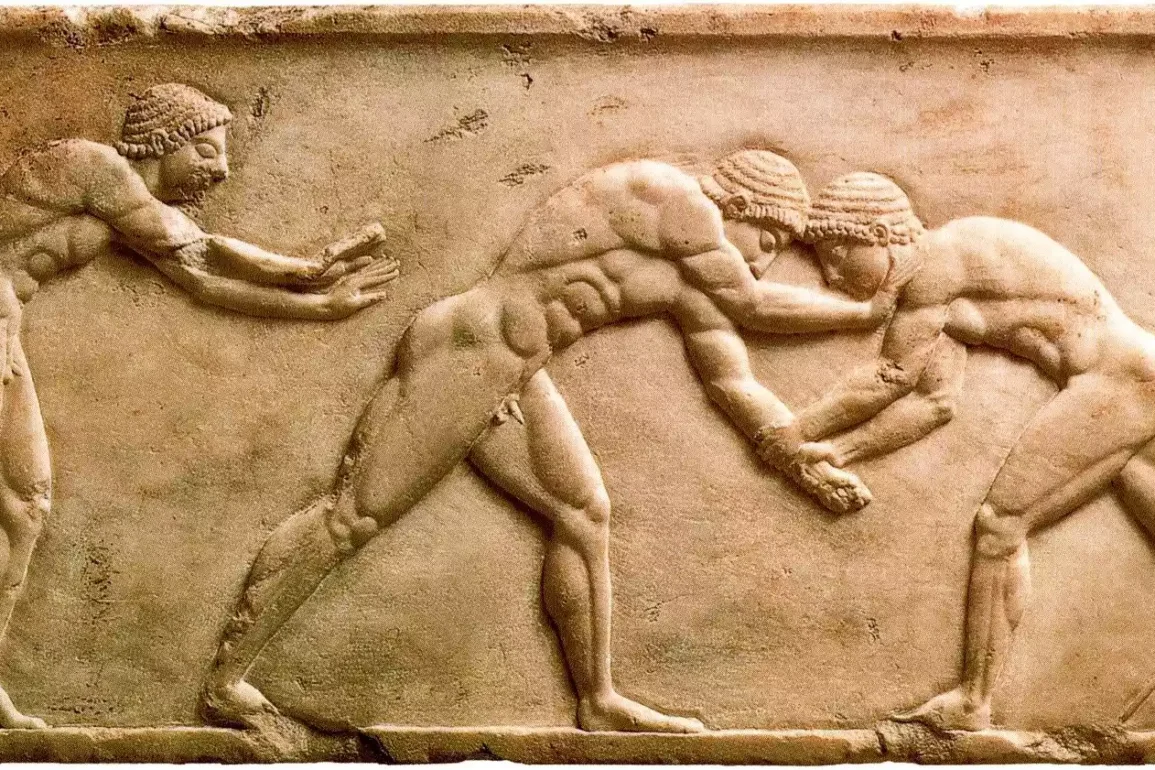

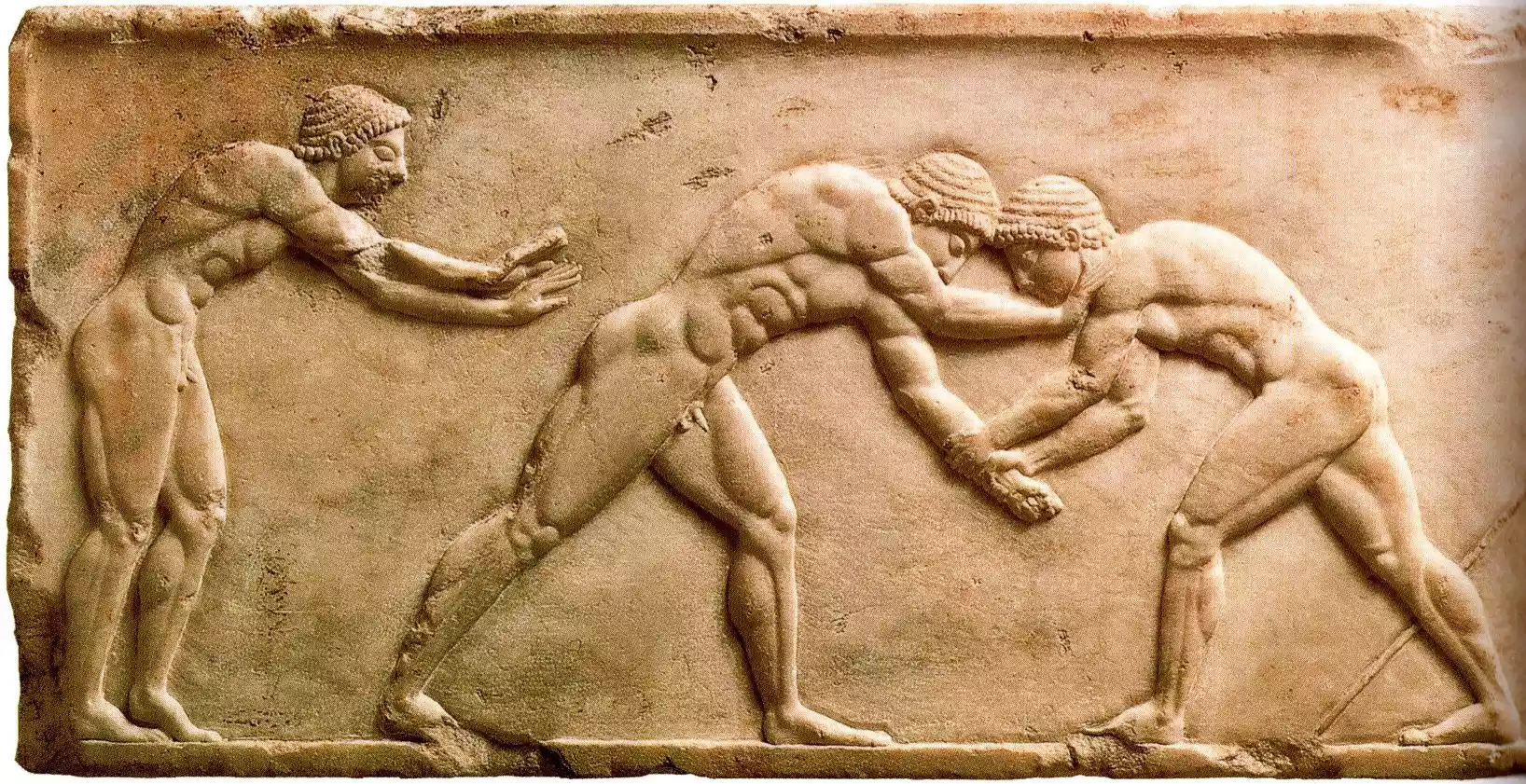

Diese Stele, In Die Mauern Athens Während Der Perserkriege Eingebaut, Zeigt Athenische Athleten Beim Training. In Der Szene Sind Ein Läufer Am Start, Ringer Und Ein Junger Mann, Der Das Ende Seines Speers Überprüft, Zu Sehen.

Um 510 V. Chr., Nationales Archäologisches Museum Athen

Die Grabstelen im antiken Athen, insbesondere während der klassischen Periode (5.-4. Jahrhundert v. Chr.), waren weit mehr als nur einfache Grabsteine. Sie dienten als vielschichtige Medien des Ausdrucks und der Erinnerung an die Verstorbenen. Diese kunstvoll gefertigten Denkmäler, oft mit Reliefdarstellungen und Inschriften versehen, bieten uns heute einen wertvollen Einblick in das soziale, kulturelle und künstlerische Leben der damaligen Zeit.

Die Entwicklung der Grabstelen in Athen ist eng mit den Veränderungen der gesellschaftlichen Normen und Werte verbunden. In der Frühzeit waren die Stelen eher schlicht und funktional. Mit der Zeit jedoch, insbesondere während der klassischen Periode, wurden sie zu immer kunstvolleren und detaillierteren Werken. Dies spiegelte den wachsenden Wunsch der Athener wider, ihre Toten nicht nur zu ehren, sondern auch ihre individuelle Identität und ihren sozialen Status hervorzuheben.

Die Reliefdarstellungen auf den Grabstelen waren oft reich an Symbolik und erzählten Geschichten aus dem Leben der Verstorbenen. Sie zeigten Familienmitglieder, Freunde oder auch Szenen aus dem Alltag. Die Inschriften hingegen enthielten in der Regel den Namen des Verstorbenen, seine Herkunft und manchmal auch kurze Epigramme, die seine Tugenden oder Leistungen priesen.

Ein besonders bemerkenswertes Beispiel für die Entwicklung der Grabstelen in Athen ist die Stele des Hegeso, die um 400 v. Chr. entstanden ist. Sie zeigt eine Frau, Hegeso, die auf einem Stuhl sitzt und ein Schmuckkästchen betrachtet, das ihr von einer Dienerin gereicht wird. Die Stele zeichnet sich durch ihre Eleganz und ihren Detailreichtum aus und vermittelt ein Gefühl von Würde und Anmut.

Die Grabstelen im antiken Athen sind somit nicht nur bedeutende Kunstwerke, sondern auch wertvolle historische Zeugnisse. Sie ermöglichen uns, einen Einblick in die Gedankenwelt und die Lebensweise der Menschen im antiken Griechenland zu gewinnen. Sie erinnern uns daran, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und dass die Erinnerung an die Verstorbenen eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt – damals wie heute. In diesem Sinne sind die Grabstelen von Athen ein zeitloses Zeugnis der menschlichen Kultur und ein Mahnmal für die Bedeutung von Erinnerung und Gedenken, vergleichbar mit der Rolle, die das Totengedenken in deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz spielt.

Entwicklung der Grabstelen im klassischen Athen

Die frühen Grabstelen des 6. Jahrhunderts v. Chr.

Die Grabstelen des antiken Athens begannen als einfache, hohe Säulen (Stelen) gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. Diese frühen Stelen wurden oft von Sphingen gekrönt, mythischen Kreaturen, die als Beschützer der Toten galten (Stupperich, 1994). Bald jedoch begann der Schaft der Stele mit Reliefdarstellungen des Verstorbenen selbst verziert zu werden. Dieser Übergang markierte einen bedeutenden Wandel im Ausdruck der Grabkunst, da der Fokus von symbolischen Elementen zur Darstellung des Individuums wechselte.

Die jungen Männer wurden oft als Athleten dargestellt, die Disken oder Ölflaschen hielten, während die Männer als Krieger präsentiert wurden. Diese Figuren, aufrecht und imposant, erinnerten an die Kouroi-Statuen der Zeit, sowohl in der Haltung als auch in den Details (Leader, 1997). Trotz ihrer idealisierten Natur boten diese Darstellungen eine individuellere Darstellung der Toten im Vergleich zu den frühen Kouroi der Gräber.

Familienszenen und Differenzierung

Gegen Ende des 6. Jahrhunderts begannen die Grabstelen vielfältigere und persönlichere Szenen zu integrieren. Eine bemerkenswerte Stele zeigt einen jungen Mann mit seiner kleinen Schwester, während in einem anderen fragmentarischen Werk eine Mutter zu sehen ist, die ihr Kind hält (Squire, 2018). Diese zärtlichen Familienszenen verliehen den Grabstelen eine menschlichere Dimension und entfernten sich von den unpersönlichen, heroischen Darstellungen der Vergangenheit.

Darüber hinaus begannen die Grabstelen, Alters- und Berufsunterschiede klarer darzustellen. Die jungen Männer wurden weiterhin als Athleten dargestellt, die reifen Männer als Krieger, während die älteren Männer oft mit einem Stock dargestellt wurden, begleitet von einem Hund. Diese Differenzierung spiegelte ein komplexeres Verständnis der Lebensphasen und sozialen Rollen im antiken Athen wider.

Östliche griechische Einflüsse

Um 530 v. Chr. wurden die Sphingen auf den Grabstelen durch einfachere Akrotere mit spiralförmigen Blattmotiven (Anthemien) ersetzt. Diese Veränderung wird dem Einfluss der östlichen Griechen zugeschrieben, die eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der athenischen Kunst in dieser Zeit spielten. Trotz der Aufgabe des schlanken, hohen Schaftes in Athen vor den Perserkriegen überlebte dieser Stellentyp auf den Inseln länger, was die regionalen Variationen in den Begräbnisbräuchen widerspiegelt.

Gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. hatten die Grabstelen des antiken Athens bedeutende Veränderungen erfahren. Von den symbolischen, idealisierten Darstellungen der frühen Stelen entwickelten sie sich zu individuelleren und emotional aufgeladenen Denkmälern. Dieser Übergang spiegelt die sich wandelnden Vorstellungen von Identität, Familie und Lebenszyklus im antiken Athen wider und bietet ein lebendiges Bild der Gesellschaft der Zeit.

Die Blütezeit der Grabstelen im 5. Jahrhundert v. Chr.

Neue künstlerische Tendenzen und Realismus

Mit dem Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. erlebten die Grabstelen des antiken Athens eine Periode künstlerischen Aufschwungs und Innovation. Die Bildhauer, beeinflusst von den Errungenschaften der klassischen Kunst, begannen, realistischere und ausdrucksstärkere Techniken in ihre Grabkompositionen zu integrieren. Die Figuren erhielten mehr Plastizität und Natürlichkeit, mit sanften Kurven und fein gearbeiteten Falten in den Gewändern, die die Konturen des darunter liegenden Körpers enthüllten.

Die Gesichter, einst starr und idealistisch, strahlten nun Emotionen und Individualität aus. Die Augen, mit weichen Schatten und einem liebevollen Blick gemeißelt, vermittelten das Gefühl eines inneren Lebens. Die Lächeln, dezent und zurückhaltend, fügten einen Hauch von Wärme und Menschlichkeit hinzu. Dieser neue Realismus ermöglichte es den Grabstelen, die Essenz des Individuums auf eine Weise einzufangen, die zuvor undenkbar war.

Vielgestaltige Kompositionen und narrative Elemente

Im Laufe des Jahrhunderts begannen die Grabstelen, komplexere, vielgestaltige Kompositionen zu integrieren. Familiengruppen, oft bestehend aus drei oder vier Personen, wurden in Momenten intimer Interaktion dargestellt. Eine Mutter könnte sitzend dargestellt sein, die Hand ihrer Tochter in einer Geste der Zuneigung haltend. Ein Vater könnte neben seinem Sohn stehen, seine Hand stolz und liebevoll auf der Schulter des jungen Mannes ruhend.

Diese Familienszenen enthielten oft narrative Elemente, die Geschichten und Beziehungen andeuteten, die über die bloße Darstellung hinausgingen. Die Gesten und Körperhaltungen – eine Berührung der Hand, eine sanfte Neigung des Kopfes – vermittelten eine Fülle von Bedeutungen und ermöglichten es dem Betrachter, sich das Leben und die Bindungen der dargestellten Personen vorzustellen. Diese narrative Qualität verlieh den Grabstelen ein Gefühl unmittelbarer Verbindung und emotionaler Kraft, wodurch sie mehr als nur Denkmäler für die Toten wurden.

Die Integration von Symbolik und dekorativen Elementen

Trotz der Bewegung hin zu einem größeren Realismus gaben die Grabstelen des 5. Jahrhunderts v. Chr. die symbolischen und dekorativen Elemente nicht vollständig auf. Objekte wie Lekythen (Ölgefäße) und Vögel, mit ihren Konnotationen von Ritual und Seele, erschienen weiterhin als sekundäre Motive. Die spiralförmigen Ranken und Blüten fügten eine dekorative Anmut hinzu und umrahmten die zentralen Figuren mit subtiler Schönheit.

Diese symbolischen Elemente neigten jedoch dazu, diskreter zu sein und sich der zentralen Ikonographie der menschlichen Figur unterzuordnen. Es war, als ob die Symbolik zu einer sekundären Sprache geworden wäre, einer Bedeutungsebene, die die Hauptnarrative unterstrich und verstärkte. Durch dieses Gleichgewicht von Realismus und Symbolik gelang es den Grabstelen, gleichzeitig unmittelbar und ausdrucksstark zu sein, während sie eine Aura von Geheimnis und tieferer Bedeutung bewahrten.

Das 5. Jahrhundert v. Chr. repräsentiert den Höhepunkt der Kunst der Grabstelen im antiken Athen. Durch die Kombination von Realismus, narrativen Elementen und Symbolik gelang es diesen Denkmälern, die Essenz der menschlichen Erfahrung auf eine Weise einzufangen, die bis heute berührt. Sie sind ein dynamisches Zeugnis der Handwerkskunst der antiken Künstler und eine bleibende Erinnerung an die zeitlose Kraft der Kunst, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden.

Um 550 V. Chr. Höhe 46 Cm.

Nationales Archäologisches Museum, Athen.

Katalognummer: Nm 28.

Grabstelen und soziale Rollen im klassischen Athen

Darstellungen von Frauen und familiären Bindungen

Die Grabstelen der klassischen Periode bieten einen wertvollen Einblick in die Rollen und Beziehungen der Frauen im antiken Athen. Auf vielen Stelen werden Frauen als Ehefrauen und Mütter dargestellt, die in häuslichen Umgebungen sitzen und von ihren Kindern und Ehemännern umgeben sind. Diese zärtlichen Familienszenen deuten auf die zentrale Rolle der Frauen bei der Aufrechterhaltung des Haushalts und der Erziehung der nächsten Generation hin.

Wie jedoch Leader in ihrem Artikel „In death not divided: Gender, family, and state on classical Athenian grave stelae“ (1997) betont, sollten diese Darstellungen nicht einfach als passive Reflexionen der Realität betrachtet werden. Vielmehr können sie als Ideale und Ambitionen interpretiert werden, als Ausdruck dessen, wie die athenische Gesellschaft die Geschlechterrollen wahrnahm und akzeptierte. Die Frauen wurden, selbst im Tod, auf eine Weise dargestellt, die die geschlechtsspezifischen Normen und Erwartungen der Zeit verstärkte.

Ikonographie der männlichen Tugend und Pflicht

Ebenso aufschlussreich sind die Darstellungen der Männer auf den Grabstelen. Die Männer werden oft als Krieger und Bürger dargestellt, Symbole der Tapferkeit und ihrer Hingabe an den Stadtstaat. Diese heroischen Figuren mit ihrer stolzen Haltung und ihrem furchtlosen Ausdruck verkörpern die Ideale der männlichen Tugend – Mut, Stärke und Selbstaufopferung.

Gleichzeitig erscheinen die Männer auch in intimeren Rollen, als Ehemänner und Väter. Abschiedsszenen, in denen ein Mann seine Frau zärtlich umarmt oder die Hand seines Kindes hält, fangen die Bedeutung der familiären Bindungen selbst für diejenigen ein, die die Pflicht des öffentlichen Lebens trugen (Stupperich, 1994). Diese Dualität deutet auf die Komplexität der Männlichkeit im klassischen Athen hin, wo persönliche Bindungen und politische Verpflichtungen untrennbar miteinander verbunden waren.

Stelen als öffentliche Beweise sozialen Ansehens

Über die Erinnerung an die Toten hinaus dienten die Grabstelen auch als sichtbare Erklärungen des sozialen Ansehens und der Stellung (Squire, 2018). Die Errichtung einer kunstvoll gemeißelten Stele, oft mit Kosten, die die gesetzlichen Verpflichtungen überstiegen, war eine Möglichkeit für eine Familie, ihren Reichtum und ihr Ansehen zu demonstrieren. Die Darstellungen der Toten in luxuriöser Kleidung und mit Grabbeigaben dienten als Hinweis auf ihren herausragenden Status, ein visuelles Signal ihrer Position in der Hierarchie der Stadt.

Gleichzeitig zeugten die Stelen der weniger wohlhabenden Bürger, obwohl sie bescheidener in Größe und Dekoration waren, von einem Gefühl der individuellen Würde und der sozialen Zugehörigkeit. Selbst ein bescheidenes Denkmal konnte die Stellung des Verstorbenen als Mitglied der Bürgerschaft unterstreichen, mit allen Rechten und Pflichten, die dies mit sich brachte.

Durch die Linsen von Geschlecht, Familie und sozialer Stellung bieten die Grabstelen des klassischen Athens ein lebendiges Bild des Lebens und der Werte der Zeit. Wie ein Fenster in die Vergangenheit erlauben sie uns zu erkennen, wie die alten Athener sich selbst und ihre Stellung in der Welt wahrnahmen, selbst angesichts der Sterblichkeit. Diese steinernen Denkmäler, in ihrer stummen Beredsamkeit, sprechen weiterhin von den Hoffnungen, Ängsten und Idealen einer Gesellschaft, die längst in die Geschichte eingegangen ist.

Das Erbe der Grabstelen: Kontinuität und Wandel in der griechischen Kunst

Die Grabstelen der klassischen Periode in Athen waren nicht nur bedeutende Kunstwerke ihrer Zeit, sondern sie übten auch einen nachhaltigen Einfluss auf die nachfolgende Entwicklung der griechischen Kunst aus. Insbesondere in der hellenistischen und römischen Epoche, die auf die klassische Periode folgte, lassen sich vielfältige Spuren der Auseinandersetzung mit den Formen und Inhalten der attischen Grabstelen nachweisen.

So finden sich in den hellenistischen Grabdenkmälern zahlreiche Elemente, die bereits in den klassischen Stelen angelegt waren. Hierzu zählen vor allem die Betonung des individuellen Schicksals des Verstorbenen, die Darstellung von familiären Bindungen sowie die Verwendung von allegorischen und symbolischen Elementen. In stilistischer Hinsicht lassen sich in der hellenistischen Kunst ebenfalls Anklänge an die klassische Formensprache erkennen, etwa in der naturalistischen Darstellung von Figuren und Gewändern.

Allerdings lassen sich in den hellenistischen Grabdenkmälern auch neue Akzente und Schwerpunkte beobachten. So traten an die Stelle der ruhigen und würdevollen Darstellungen der klassischen Zeit nunmehr dynamischere und pathetischere Szenen, in denen die Emotionen der dargestellten Personen einen größeren Raum einnahmen. Auch die Verwendung von Inschriften veränderte sich in der hellenistischen Epoche: Während diese in der klassischen Zeit vor allem der Benennung des Verstorbenen dienten, dienten sie nunmehr dazu, die Tugenden und Leistungen des Toten hervorzuheben oder den Schmerz der Hinterbliebenen auszudrücken.

In der römischen Kunst, die sich ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. in Griechenland ausbreitete, lassen sich ebenfalls Spuren der klassischen Grabstelen nachweisen. Die römischen Künstler übernahmen bereitwillig die Formen und Motive der griechischen Vorbilder und passten sie an ihre eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen an. So finden sich in römischen Grabreliefs häufig Darstellungen von Verstorbenen, die in ähnlicher Weise wie auf den griechischen Stelen mit ihren Familienangehörigen oder im Kreise von Freunden abgebildet sind. Auch die Verwendung von Inschriften, die den Verstorbenen preisen oder an sein Leben erinnern, ist ein Charakteristikum römischer Grabmäler, das auf griechische Vorbilder zurückgeht.

Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass die Grabstelen der klassischen Periode in Athen einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der griechischen Kunst geleistet haben. Ihre Formen und Inhalte wirkten über Jahrhunderte hinweg nach und beeinflussten die Gestaltung von Grabdenkmälern in der hellenistischen und römischen Epoche. Dabei kam es jedoch nicht nur zu einer bloßen Übernahme des klassischen Erbes, sondern auch zu einer Weiterentwicklung und Veränderung der tradierten Formen und Motive. So entstanden in den nachfolgenden Epochen neue Ausdrucksformen, die den veränderten gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen Rechnung trugen.

Zeitlose kulturelle Bedeutung

Über ihren künstlerischen Einfluss hinaus behalten die Grabstelen des klassischen Athens eine zeitlose kulturelle Bedeutung. Als greifbare Verbindungen zur Vergangenheit erlauben sie es uns, uns das Leben und die Erfahrungen der Menschen vorzustellen, die vor Tausenden von Jahren lebten. Durch diese steinernen Darstellungen können wir die Hoffnungen, Ängste und Werte einer Gesellschaft erkennen, die die Grundlagen der westlichen Kultur geprägt hat.

Heute berühren uns diese antiken Denkmäler weiterhin mit ihrer menschlichen Wahrheit. Wenn wir vor einer klassischen Stele stehen und in die Augen einer trauernden Mutter oder die stille Entschlossenheit eines Kriegers blicken, spüren wir eine Verbindung, die Zeit und Kultur überwindet. Sie erinnern uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit, die Bindungen, die uns selbst über die Kluft der Jahrhunderte hinweg vereinen.

In diesem Sinne sind die Grabstelen nicht nur Objekte ästhetischer Bewunderung, sondern auch Träger kulturellen Gedächtnisses. Durch ihre dauerhafte Präsenz laden sie uns ein, über unsere eigene Sterblichkeit und unsere Stellung im Kontinuum der menschlichen Erfahrung nachzudenken. Sie fordern uns auf, uns zu fragen: Was werden wir hinterlassen? Wie werden uns diejenigen, die nach uns kommen, in Erinnerung behalten?

Am Ende ist dies vielleicht das größte Geschenk der Grabstelen: eine Einladung zur Reflexion, um unser eigenes Leben im Licht der Ewigkeit zu betrachten. Wenn wir im Schatten dieser antiken Denkmäler stehen, können wir nicht anders, als uns zu fragen, welche Geschichten die Steine über uns erzählen werden, wenn wir gegangen sind. In diesem Moment der Verbindung werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eins, verwoben im ewigen Gewebe der menschlichen Erfahrung.

Die Grabstelen des klassischen Athens, in ihrer stummen Beredsamkeit, sprechen weiterhin von den Hoffnungen, Träumen und Kämpfen derer, die vor so langer Zeit lebten und geliebt wurden. Sie sind eine Lektion über die Zeitlosigkeit der Kunst und die dauerhafte Kraft der menschlichen Verbindung. Wenn wir diese antiken Gesichter betrachten, können wir nicht anders, als über unsere eigene Stellung im großen Wandteppich der menschlichen Erfahrung nachzudenken.

Athen Mit Dem Kopf Eines Boxers.

Um 540 V. Chr. Höhe 23 Cm.

Schlussfolgerung

Die Grabstelen des klassischen Athens sind ein integraler Bestandteil des künstlerischen und kulturellen Erbes des antiken Griechenlands. Durch die Entwicklung ihrer Form, Ikonographie und Symbolik bieten diese Denkmäler einen einzigartigen Einblick in die sozialen Normen, Werte und Überzeugungen der Zeit. Gleichzeitig zeugt ihre zeitlose Resonanz von der Kraft der Kunst, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden und zur Reflexion über unsere eigene Sterblichkeit und Stellung in der Welt anzuregen. Wenn wir über die Bedeutung der Grabstelen nachdenken, gewinnen wir nicht nur Wissen über das antike Athen, sondern auch wertvolle Einsichten für unser eigenes Leben und Erbe.

elpedia.gr

Bibliographie

- Leader, R. E. (1997). In death not divided: Gender, family, and state on classical Athenian grave stelae. American Journal of Archaeology, 101(4), 683-699. journals.uchicag

- Stupperich, R. (1994). The iconography of Athenian state burials in the Classical period. In S. Böhm & K.-V. von Eickstedt (Eds.), ΙΘΑΚΗ: Festschrift für Jörg Schäfer zum 75. Geburtstag am 25. April 1992 (pp. 87-105). Ergon-Verlag. archiv.ub.uni

- Squire, M. (2018). Embodying the dead on Classical Attic grave-stelai. Art History, 41(3), 518-545. academic.oup