Titolo: San Giuseppe l’Innografo

Artista: Sconosciuto

Tipo: Affresco

Datazione: Ultime decadi del XIV secolo

Dimensioni: Sconosciute

Materiali: Affresco su intonaco

Luogo: Sacro Monastero di Valsamonero, Chiesa della Panagia Odigitria, Creta

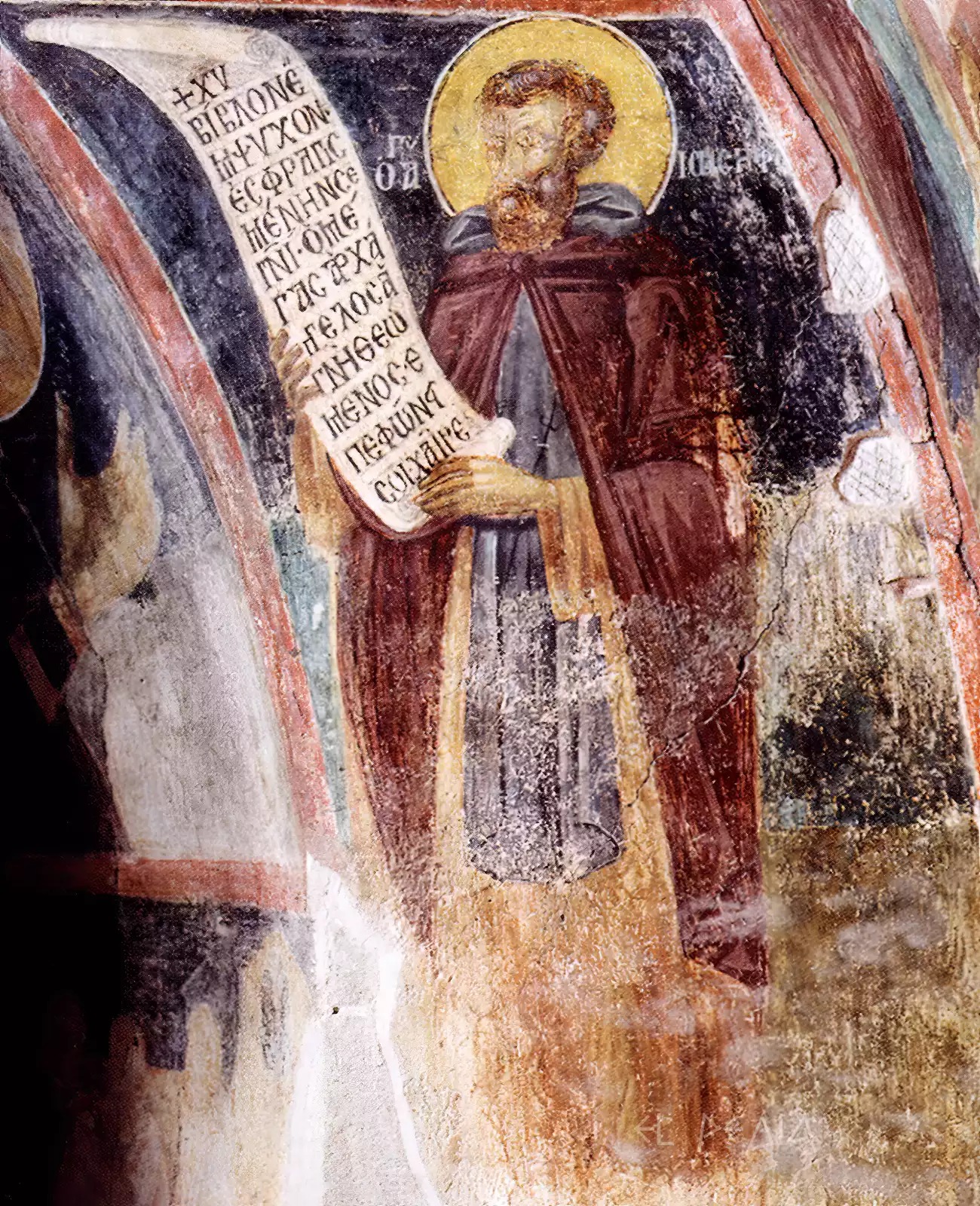

L’affresco di San Giuseppe l’Innografo è un eccellente esempio dell’arte tardo-bizantina che fiorì a Creta nel XIV secolo. L’opera si trova nella Chiesa della Panagia Odigitria del Sacro Monastero di Valsamonero, un importante complesso monastico della campagna cretese. L’affresco raffigura il Santo in una posa caratteristica, tenendo un rotolo aperto con scrittura bizantina, mentre porta un’aureola e indossa abiti bizantini di un profondo colore rosso. La tecnica dell’opera riflette la tradizione artistica di Costantinopoli, adattata alle condizioni locali cretesi dell’epoca. La datazione dell’affresco è collocata nelle ultime decadi del XIV secolo, un periodo di intensa attività artistica sull’isola.

Analisi Stilistica e Caratteristiche Artistiche

L’affresco di San Giuseppe l’Innografo rivela l’eccezionale competenza tecnica dell’artista nell’arte dell’affresco dell’epoca (D Jiménez-Desmond). La composizione è caratterizzata da un approccio particolare nell’uso dello spazio, dove la figura del Santo è collocata in una cornice rigorosamente organizzata, seguendo le convenzioni artistiche del periodo tardo-bizantino.

L’esecuzione tecnica dell’affresco presenta un notevole interesse, poiché l’artista ha utilizzato uno strato di intonaco più spesso rispetto alle rappresentazioni sovrastanti, il che indica una scelta tecnica consapevole per ottenere specifici risultati artistici. La tavolozza cromatica, con il predominio del rosso profondo negli abiti del Santo, crea un dialogo visivo impressionante con lo sfondo della composizione.

Particolarmente notevole è l’elaborazione dettagliata del volto e delle mani del Santo, dove l’artista ha dimostrato una straordinaria abilità nel rendere i dettagli anatomici e nella gradazione dei toni, creando un senso di spiritualità che caratterizza la tradizione iconografica bizantina, mentre l’analisi stilistica rivela lo sforzo dell’artista di adattare le rappresentazioni alla superficie curva disponibile, il che testimonia la sua alta competenza tecnica e la capacità di affrontare le sfide dello spazio architettonico.

L’analisi paleografica del rotolo tenuto dal Santo rivela una straordinaria abilità calligrafica, con le lettere rese con precisione e sensibilità artistica, mentre la composizione nel suo insieme mostra un equilibrio armonico tra i vari elementi, con la figura del Santo che si adatta perfettamente allo spazio disponibile e il rotolo che funge da asse visivo che organizza l’intera composizione.

I dettagli tecnici dell’esecuzione indicano che l’artista ha lavorato con metodo e precisione, applicando strati successivi di colore per ottenere il risultato desiderato, con la superficie finale che conserva ancora oggi la sua vivacità e brillantezza, nonostante l’usura del tempo.

Tradizione Iconografica e Simbolismi

La tradizione iconografica di San Giuseppe l’Innografo nel monastero di Valsamonero segue le regole stabilite dell’iconografia cretese dell’epoca (A Lymberopoulou). La figura del Santo è resa con carattere monumentale, tenendo il rotolo che porta un’iscrizione bizantina, elemento che sottolinea il suo ruolo di innografo della Chiesa.

La disposizione degli elementi architettonici sullo sfondo dell’affresco crea una cornice che esalta la monumentalità della figura, mentre l’adattamento della composizione alla superficie curva del muro è un esempio caratteristico dell’abilità dell’artista nell’affrontare le sfide dello spazio architettonico, poiché la rappresentazione si integra armoniosamente nel programma iconografico complessivo della chiesa della Panagia Odigitria, mantenendo al contempo la sua autonomia come composizione singola.

Nel contesto dell’analisi iconografica, particolare interesse riveste la collocazione dell’affresco in relazione alle aperture di comunicazione verso la navata del Precursore, poiché la datazione dell’apertura delle arcate vicino al 1400 e prima del 1407 costituisce un elemento importante per la datazione dell’intero decoro, con la rappresentazione della Casa Υ’ sul lato sud dell’arco che si adatta alla superficie creata sopra l’apertura occidentale di comunicazione con la nuova navata.

La composizione è caratterizzata da una dinamica interna che si esprime attraverso la postura del Santo e la sua relazione con il rotolo che tiene, creando un dialogo visivo con lo spettatore e sottolineando il carattere didattico della rappresentazione, mentre l’uso dello strato di intonaco più spesso rispetto alle rappresentazioni sovrastanti delle case dell’Inno Acatisto indica una scelta tecnica consapevole per ottenere specifici risultati artistici e simbolici.

L’organizzazione complessiva del programma iconografico rivela una profonda comprensione delle associazioni simboliche e delle esigenze funzionali dello spazio, con le singole rappresentazioni che si collegano concettualmente e creano un insieme unitario che soddisfa sia le esigenze estetiche che spirituali dei fedeli.

Contesto Storico e Artistico

La congiuntura storica della creazione dell’affresco di San Giuseppe l’Innografo si inserisce nel contesto più ampio del fiorire artistico che Creta conobbe nel XIV secolo. Gli iconografi dell’epoca svilupparono una particolare tradizione artistica (M CONSTANTOUDAKI). Il complesso monastico di Valsamonero è un esempio caratteristico di questo periodo.

La datazione dell’opera è collocata nelle ultime decadi del XIV secolo, un periodo di intense fermentazioni artistiche e scambi tra la capitale bizantina e i centri periferici. Il fatto che l’apertura delle arcate di comunicazione con la navata del Precursore sia avvenuta intorno al 1400 e prima del 1407 offre un importante punto di riferimento cronologico per lo studio del decoro complessivo.

L’attività artistica nel monastero di Valsamonero riflette i complessi processi che si svolgevano nella società cretese dell’epoca, poiché l’analisi stilistica degli affreschi rivela la presenza di un laboratorio di alto livello che combinava con maestria elementi della tradizione costantinopolitana con tendenze artistiche locali, creando un risultato estetico unico che caratterizza la cosiddetta scuola cretese.

Lo studio degli elementi singoli della composizione, come l’adattamento delle rappresentazioni allo spazio architettonico e l’uso di diversi strati di intonaco, indica un approccio sistematico e ben organizzato nell’esecuzione del programma decorativo, mentre l’assenza di uno strato pittorico precedente nei punti in cui sono state effettuate le aperture conferma la collocazione cronologica dell’opera alla fine del XIV secolo.

Questo periodo è caratterizzato da un’intensa attività artistica sull’isola, con la presenza di importanti laboratori artistici che contribuirono alla formazione di una tradizione artistica locale, che, pur mantenendo stretti legami con l’arte costantinopolitana, sviluppò parallelamente le proprie caratteristiche peculiari.

Conservazione dell’Affresco di San Giuseppe l’Innografo: Uno Sguardo Approfondito sullo Stato Attuale

L’affresco di San Giuseppe l’Innografo, situato in Italia, testimonia attraverso la sua conservazione una storia complessa e affascinante. I meticolosi interventi succedutisi nel corso del tempo riflettono un approccio scrupoloso verso la tutela di quest’opera d’arte di inestimabile valore. La dedizione costante dedicata alla sua preservazione ha permesso di salvaguardare elementi cruciali della composizione originale, consentendoci di ammirare ancora oggi la sua bellezza intrinseca.

I restauri, improntati a principi di conservazione all’avanguardia, si sono focalizzati sulla salvaguardia dello strato pittorico, proteggendolo dai danni insiti al trascorrere del tempo. L’analisi attenta della stesura dell’intonaco e degli strati cromatici ha svelato preziose informazioni sulle tecniche impiegate dall’artista originario. Lo studio approfondito dell’esecuzione tecnica dell’affresco sottolinea l’importanza fondamentale di una preparazione accurata del supporto per assicurare la longevità e la conservazione ottimale dell’opera nel corso dei secoli.

I moderni interventi di restauro aderiscono ai principi rigorosi della conservazione scientifica, ispirati a un profondo rispetto per l’autenticità dell’opera e per il suo inestimabile valore storico-artistico. Gli interventi sullo strato pittorico sono stati eseguiti con la massima cura, preservando la tecnica originale e valorizzando le peculiarità stilistiche che contraddistinguono l’affresco.

Un monitoraggio costante dello stato di conservazione dell’opera, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla gestione di potenziali problematiche future, completa l’opera di tutela. Le condizioni ambientali all’interno della chiesa, dove l’affresco è custodito, vengono monitorate in modo sistematico per assicurare un clima ideale alla sua conservazione. La documentazione scrupolosa degli interventi di restauro costituisce uno strumento prezioso per la gestione e la cura future di questo inestimabile bene culturale.

Lo stato attuale dell’affresco, nonostante le inevitabili tracce del tempo, testimonia l’efficacia delle misure di protezione adottate. L’opera conserva in gran parte la sua magnificenza originale, continuando ad affascinare lo spettatore. La cura costante dedicata alla sua conservazione garantisce che questo straordinario patrimonio artistico italiano venga tramandato alle generazioni venture, perpetuandone la bellezza e il valore storico-culturale.

San Giuseppe l’Innografo nell’Arte

L’affresco di San Giuseppe l’Innografo nel Monastero di Valsamonero è un eccellente esempio della produzione artistica di Creta del XIV secolo. Lo studio dell’opera mette in evidenza la sua importanza come testimonianza della vita culturale e artistica dell’epoca. La perfezione tecnica, la tradizione iconografica e l’importanza storica dell’affresco lo rendono parte integrante del patrimonio artistico bizantino. Il modo in cui l’artista ha combinato la tecnica bizantina tradizionale con elementi locali ha creato un’opera che continua ad attrarre l’interesse degli studiosi e a ispirare gli artisti contemporanei. La conservazione e lo studio di tali opere d’arte sono fondamentali per la comprensione del nostro patrimonio culturale.

elpedia.gr

Bibliografia

M CONSTANTOUDAKI. “Alexios e Angelos Apokafkos, pittori costantinopolitani a Creta, e il monastero di Valsamonero.” Δελτίον της … (2022).

D Jiménez-Desmond, JS Pozo-Antonio. “Le tecniche di pittura murale ad affresco nell’area mediterranea dall’antichità al presente: Una revisione.” Journal of Cultural Heritage (2024).

A Lymberopoulou. “La pittura di icone cretese post-bizantina: Domanda e offerta rivisitate.” Arts (2023).