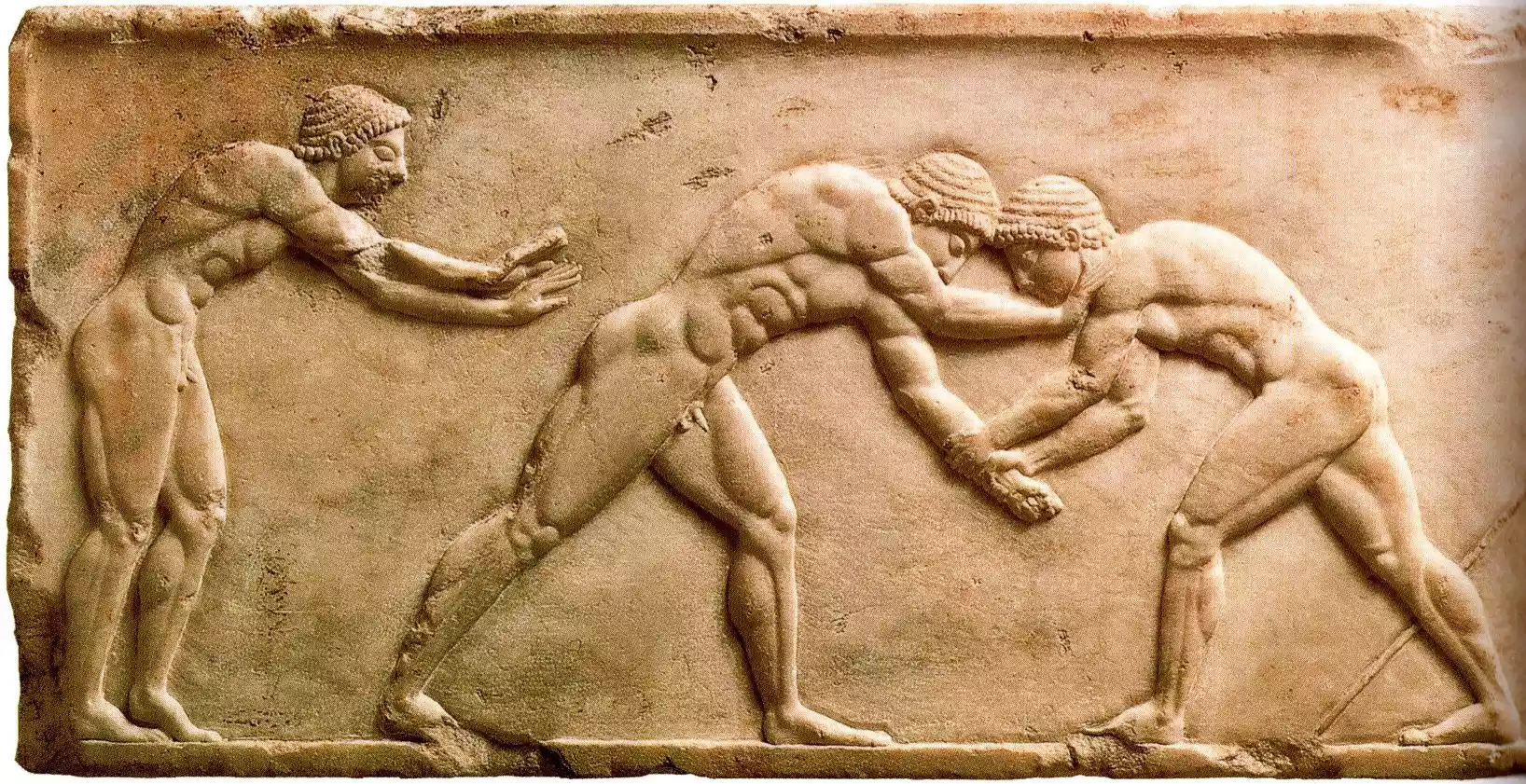

Cette Stèle, Encastrée Dans Les Murs D&Rsquo;Athènes Pendant Les Guerres Perses, Représente Des Athlètes Athéniens S&Rsquo;Entraînant. La Scène Montre Un Coureur Au Départ, Des Lutteurs Et Un Jeune Homme Vérifiant L&Rsquo;Extrémité De Sa Lance.

Environ 510 Av. J.-C., Musée National Archéologique D&Rsquo;Athènes

Au cours de la période classique de la Grèce antique (du Ve au IVe siècle av. J.-C.), les stèles funéraires, monuments sculptés et souvent ornés de reliefs et d’inscriptions, constituaient un moyen important d’expression et de commémoration pour les défunts. Elles offrent un aperçu de la vie sociale, culturelle et artistique de cette époque. L’étude de l’évolution de leur conception et de leur iconographie révèle les changements dans les conceptions de la mort, de la famille et de l’identité au sein de la société de l’Athènes antique.

À l’époque classique, Athènes était un centre de rayonnement culturel et artistique. La ville, renommée pour ses penseurs, ses philosophes et ses artistes, a laissé un héritage durable dans l’histoire de l’humanité. Les stèles funéraires, témoins de cette époque, nous permettent de mieux comprendre la vie quotidienne et les valeurs des Athéniens de cette période.

Les stèles funéraires, placées au cœur de la société de l’Athènes antique, dans ses lieux de sépulture, se dressaient en gardiennes silencieuses de la mémoire, portant les récits de vies et de pertes. Sculptés avec savoir-faire dans la pierre et ornés de bas-reliefs complexes, ces monuments capturaient l’essence de l’art et de la société de l’époque classique athénienne. Avec le temps, les stèles funéraires ont révélé des perspectives changeantes sur l’identité, les rôles de genre et les liens familiaux, offrant un aperçu unique de la vie quotidienne et des valeurs de l’Athènes antique.

Dans les sociétés anciennes, la mort était considérée comme une transition vers un autre monde, et les stèles funéraires servaient de lien entre les vivants et les morts. Ces monuments permettaient aux familles de perpétuer le souvenir de leurs proches et de maintenir un lien avec eux. Les stèles funéraires étaient souvent ornées de portraits des défunts, les représentant dans leur vie quotidienne ou dans des scènes mythologiques. Les inscriptions, quant à elles, pouvaient retracer la généalogie du défunt, relater ses accomplissements ou exprimer la douleur de la perte.

L’étude des stèles funéraires de l’Athènes antique offre un éclairage précieux sur la société, la culture et l’art de cette époque. Ces monuments témoignent de l’importance accordée à la mémoire des défunts et de la volonté de transmettre un message aux générations futures. Ils révèlent également l’évolution des conceptions de la mort et de l’identité au sein de la société athénienne.

Évolution des Stèles Funéraires dans l’Athènes Classique

Les stèles funéraires de l’Athènes antique ont commencé comme de simples colonnes hautes (stèles) à la fin du 6e siècle av. J.-C. Ces premières stèles étaient souvent surmontées de sphinx, des créatures mythiques considérées comme des protectrices des morts (Stupperich, 1994). Cependant, le fût de la stèle a rapidement commencé à être sculpté avec des reliefs représentant le défunt lui-même. Cette transition a marqué un changement significatif dans l’expression de l’art funéraire, car l’accent s’est déplacé des éléments symboliques à la représentation de l’individu.

Les jeunes étaient souvent représentés comme des athlètes, tenant des disques ou des flacons d’huile, tandis que les hommes étaient présentés comme des guerriers. Ces figures, debout et imposantes, rappelaient les statues de kouroi de l’époque, tant dans la posture que dans les détails (Leader, 1997). Malgré leur nature idéalisée, ces représentations offraient une représentation plus personnalisée des défunts par rapport aux premiers kouroi des tombes.

Scènes Familiales et Diversification

À mesure que le 6e siècle touchait à sa fin, les stèles funéraires ont commencé à intégrer des scènes plus variées et personnelles. Une stèle remarquable représente un jeune homme avec sa petite sœur, tandis qu’une autre œuvre fragmentaire montre une mère tenant son enfant (Squire, 2018). Ces scènes familiales tendres ajoutaient une dimension plus humaine aux stèles funéraires, s’éloignant des représentations impersonnelles et héroïques du passé.

De plus, les stèles funéraires ont commencé à capturer les distinctions d’âge et de profession avec plus de clarté. Les jeunes continuaient d’être représentés comme des athlètes, les hommes mûrs comme des guerriers, tandis que les personnes âgées étaient souvent montrées s’appuyant sur une canne, accompagnées d’un chien. Cette diversification reflétait une compréhension plus complexe des étapes de la vie et des rôles sociaux dans l’Athènes antique.

Influences Grecques Orientales

Vers 530 av. J.-C., les sphinx sur les stèles funéraires ont été remplacés par des acrotères plus simples avec des feuillages en spirale (anthems). Ce changement est attribué à l’influence de la Grèce orientale, qui a joué un rôle important dans l’évolution de l’art athénien à cette époque. Cependant, malgré l’abandon du fût mince et haut à Athènes avant les guerres perses, ce type de stèle a survécu plus longtemps dans les îles, reflétant les variations régionales dans les coutumes funéraires.

À mesure que le 6e siècle av. J.-C. touchait à sa fin, les stèles funéraires de l’Athènes antique avaient subi des changements significatifs. Des représentations symboliques et idéalisées des premières stèles, elles ont évolué vers des monuments plus personnalisés et émotionnellement chargés. Cette transition reflète les perceptions changeantes de l’identité, de la famille et du cycle de la vie dans l’Athènes antique, offrant une image vivante de la société de l’époque.

L’Essor des Stèles Funéraires au 5e Siècle av. J.-C.

Nouvelles Tendances Artistiques et Réalisme

Avec l’avènement du 5e siècle av. J.-C., les stèles funéraires de l’Athènes antique ont connu une période de floraison artistique et d’innovation. Les sculpteurs, influencés par les réalisations de l’art classique, ont commencé à intégrer des techniques plus réalistes et expressives dans leurs compositions funéraires. Les formes ont acquis une plus grande plasticité et naturalité, avec des courbes douces et des plis finement travaillés dans les vêtements révélant les contours du corps en dessous.

Les visages, autrefois rigides et idéalisés, exprimaient désormais des émotions et de l’individualité. Les yeux, sculptés avec des ombres douces et un regard affectueux, donnaient l’impression d’une vie intérieure. Les sourires, discrets et retenus, ajoutaient une touche de chaleur et d’humanité. Ce nouveau réalisme a permis aux stèles funéraires de capturer l’essence de l’individu d’une manière qui était inimaginable auparavant.

Compositions Multiples et Éléments Narratifs

À mesure que le siècle avançait, les stèles funéraires ont commencé à intégrer des compositions plus complexes et multiples. Des groupes familiaux, souvent de trois ou quatre personnes, étaient représentés ensemble dans des moments d’interaction intime. Une mère pouvait être représentée assise, tenant la main de sa fille dans un geste d’affection. Un père pouvait se tenir à côté de son fils, sa main posée sur l’épaule du jeune homme avec fierté et tendresse.

Ces scènes familiales contenaient souvent des éléments narratifs, suggérant des histoires et des relations qui allaient au-delà de la simple représentation. Les gestes et les postures – une prise de main, une inclinaison douce de la tête – transmettaient une richesse de sens, permettant au spectateur d’imaginer les vies et les liens des personnes représentées. Cette qualité narrative donnait aux stèles funéraires un sentiment de connexion immédiate et de puissance émotionnelle, les rendant plus que de simples monuments pour les morts.

L’Intégration du Symbolisme et des Éléments Décoratifs

Malgré le mouvement vers un plus grand réalisme, les stèles funéraires du 5e siècle av. J.-C. n’ont pas complètement abandonné les éléments symboliques et décoratifs. Des objets tels que les lécythes (vases à huile) et les oiseaux, avec leurs connotations de rituel et d’âme, continuaient d’apparaître comme motifs secondaires. Les volutes et les fleurs ajoutaient une grâce décorative, encadrant les figures centrales avec une beauté subtile.

Cependant, ces éléments symboliques avaient tendance à être plus discrets, subordonnés à l’iconographie centrale de la forme humaine. C’était comme si le symbolisme était devenu un langage secondaire, un niveau de signification qui soulignait et renforçait le récit principal. Grâce à cet équilibre entre réalisme et symbolisme, les stèles funéraires ont réussi à être à la fois immédiates et expressives, tout en conservant un sens de mystère et de signification plus profonde.

Le 5e siècle av. J.-C. représente l’apogée de l’art des stèles funéraires dans l’Athènes antique. Grâce à la combinaison de réalisme, d’éléments narratifs et de symbolisme, ces monuments ont réussi à capturer l’essence de l’expérience humaine d’une manière qui reste émouvante aujourd’hui. Ils constituent un témoignage dynamique de l’habileté des artistes anciens et un rappel constant du pouvoir intemporel de l’art à relier le passé au présent.

Environ 550 Av. J.-C. Hauteur 46 Cm.

Musée National Archéologique, Athènes.

Numéro De Catalogue : Nm 28.

Stèles Funéraires : Reflets des Rôles de Genre et des Liens Familiaux dans l’Athènes Classique

Dans l’Athènes antique de la période classique, les stèles funéraires étaient bien plus que de simples monuments commémoratifs. Elles constituaient de puissants outils d’expression et de mémoire, offrant un aperçu précieux de la vie sociale, culturelle et artistique de l’époque. Ces monuments sculptés, souvent ornés de reliefs et d’inscriptions, témoignent des conceptions de la mort, de la famille et de l’identité au sein de la société athénienne.

L’étude attentive des stèles funéraires révèle des détails fascinants sur les rôles de genre et les liens familiaux dans l’Athènes classique. Les femmes, souvent représentées comme épouses et mères, sont figurées dans des scènes de la vie quotidienne, entourées de leurs enfants et de leurs maris. Ces images suggèrent l’importance primordiale des femmes dans le maintien du foyer et l’éducation de la progéniture. Comme le souligne Leader dans son article « In death not divided: Gender, family, and state on classical Athenian grave stelae » (1997), ces représentations ne sont pas de simples reflets de la réalité, mais aussi des idéaux et des aspirations, des expressions de la manière dont la société athénienne percevait et acceptait les rôles de genre. Les femmes, même après leur mort, étaient représentées d’une manière qui renforçait les normes et les attentes de leur époque.

Les hommes, quant à eux, sont souvent représentés comme des guerriers et des citoyens, symboles de bravoure et de dévouement à la cité-État. Ces figures héroïques, arborant une posture fière et une expression intrépide, incarnent les idéaux de la vertu masculine : courage, force et sacrifice de soi. Parallèlement, les hommes apparaissent également dans des rôles plus intimes, en tant qu’époux et pères. Des scènes d’adieu, où un homme embrasse tendrement sa femme ou tient la main de son enfant, témoignent de l’importance des liens familiaux, même pour ceux qui assumaient les responsabilités de la vie publique (Stupperich, 1994). Cette dualité suggère la complexité de la masculinité dans l’Athènes classique, où les liens personnels et les obligations politiques étaient étroitement liés.

Les stèles funéraires de l’Athènes classique constituent un témoignage précieux de la société de cette époque. Elles nous offrent un aperçu unique des rôles de genre, des liens familiaux et des valeurs qui guidaient la vie des Athéniens. L’étude de ces monuments nous permet de mieux comprendre les nuances de cette société et d’apprécier la richesse de son héritage culturel.

Stèles comme Preuves Publiques de Prestige Social

Au-delà de la commémoration des morts, les stèles funéraires servaient également de déclarations visibles du prestige social et du statut (Squire, 2018). L’érection d’une stèle finement sculptée, souvent à des frais dépassant les obligations légales, était un moyen pour une famille de montrer sa richesse et son statut. Les représentations des défunts avec des vêtements somptueux et des offrandes servaient d’indication de leur statut éminent, un signal visuel de leur position dans la hiérarchie de la cité.

En même temps, les stèles des citoyens moins fortunés, bien que plus modestes en échelle et en décoration, témoignaient d’un sens de la dignité individuelle et de l’inclusion sociale. Même un monument humble pouvait souligner la position du défunt en tant que membre du corps des citoyens, avec tous les droits et responsabilités que cela impliquait.

À travers les lentilles du genre, de la famille et du statut social, les stèles funéraires de l’Athènes classique offrent une image vivante de la vie et des valeurs de l’époque. Comme une fenêtre sur le passé, elles nous permettent de voir comment les anciens Athéniens se percevaient et leur place dans le monde, même face à la mortalité. Ces monuments de pierre, dans leur éloquence silencieuse, continuent de parler des espoirs, des peurs et des idéaux d’une société qui est passée à l’histoire depuis longtemps.

L’Héritage des Stèles Funéraires : Une Influence Durable sur l’Art et la Culture

L’impact profond des stèles funéraires de l’époque classique sur l’art et la culture grecs ultérieurs témoigne de leur puissance artistique et émotionnelle. Ces monuments, bien plus que de simples pierres tombales, ont servi de sources d’inspiration continues pour les générations d’artistes qui ont suivi. Les sculpteurs des périodes hellénistique et romaine, notamment, ont puisé dans les compositions, les techniques et les motifs de leurs prédécesseurs, les adaptant et les réinterprétant pour répondre aux goûts esthétiques de leur époque.

L’influence des stèles funéraires classiques est particulièrement visible dans les monuments funéraires hellénistiques. Les artistes de cette période ont repris l’accent mis sur l’émotion et la narration, utilisant les gestes et le langage corporel pour transmettre des émotions et des relations complexes, à l’instar de leurs ancêtres. Ils ont cependant apporté leur propre touche, en accord avec les préférences esthétiques de l’époque hellénistique, caractérisée par un goût plus prononcé pour le détail et une expressivité émotionnelle plus intense.

L’art romain, quant à lui, n’a pas été en reste quant à l’influence des stèles funéraires grecques. Les Romains, grands admirateurs de la culture grecque, ont intégré des éléments du design classique dans leurs propres reliefs et sculptures funéraires. Bien qu’ils aient adapté ces formes aux coutumes funéraires romaines et aux symbolismes impériaux, l’héritage des stèles grecques est resté évident, témoignant de la popularité et de la pertinence durables de ces modèles.

Au-delà de l’art, l’influence des stèles funéraires grecques s’est étendue à d’autres domaines de la culture. Ces monuments ont contribué à façonner notre compréhension de la société, de la religion et de la philosophie de la Grèce antique. Ils nous offrent un aperçu précieux de la vie quotidienne, des valeurs et des croyances des Grecs, et nous aident à mieux apprécier leur héritage culturel.

Signification Culturelle Intemporelle

Au-delà de leur influence artistique, les stèles funéraires de l’Athènes classique conservent une signification culturelle intemporelle. En tant que liens tangibles avec le passé, elles nous permettent d’imaginer les vies et les expériences des personnes qui ont vécu il y a des milliers d’années. À travers ces représentations de pierre, nous pouvons discerner les espoirs, les peurs et les valeurs d’une société qui a façonné les fondations de la civilisation occidentale.

Aujourd’hui, ces anciens monuments continuent de nous émouvoir par leur vérité humaine. Lorsque nous nous tenons devant une stèle classique, regardant dans les yeux d’une mère en deuil ou la détermination silencieuse d’un guerrier, nous ressentons un sentiment de connexion qui transcende le temps et la culture. Ils nous rappellent notre humanité commune, les liens qui nous unissent même au-delà des fossés des siècles.

En ce sens, les stèles funéraires ne sont pas simplement des objets d’admiration esthétique, mais aussi des porteurs de mémoire culturelle. À travers leur présence durable, elles nous invitent à réfléchir à notre propre mortalité et à notre place dans le continuum de l’expérience humaine. Elles nous incitent à nous demander : Que laisserons-nous derrière nous ? Comment serons-nous rappelés par ceux qui viendront après nous ?

En fin de compte, c’est peut-être le plus grand cadeau des stèles funéraires : une invitation à la réflexion, à voir notre propre vie à travers le prisme de l’éternité. Alors que nous nous tenons à l’ombre de ces anciens monuments, nous ne pouvons que nous interroger sur les histoires que les pierres raconteront sur nous lorsque nous serons partis. Dans ce moment de connexion, le passé, le présent et l’avenir deviennent un, tissés dans la tapisserie sans fin de l’expérience humaine.

Les stèles funéraires de l’Athènes classique, dans leur éloquence silencieuse, continuent de parler des espoirs, des rêves et des luttes de ceux qui ont vécu et aimé il y a si longtemps. Elles sont une leçon sur la pérennité de l’art et le pouvoir durable de la connexion humaine. Alors que nous contemplons ces visages anciens, nous ne pouvons que réfléchir à notre propre place dans la vaste tapisserie de l’expérience humaine.

Environ 540 Av. J.-C. Hauteur 23 Cm.

Épilogue

Les stèles funéraires de l’Athènes classique constituent une partie intégrante de l’héritage artistique et culturel de la Grèce antique. À travers l’évolution de leur forme, de leur iconographie et de leur symbolisme, ces monuments offrent un aperçu unique des normes sociales, des valeurs et des croyances de l’époque. En même temps, leur résonance intemporelle témoigne du pouvoir de l’art à relier le passé au présent et à susciter une réflexion sur notre propre mortalité et notre place dans le monde. En réfléchissant à l’importance des stèles funéraires, nous tirons non seulement des connaissances sur l’Athènes antique, mais aussi des idées précieuses pour notre propre vie et notre héritage.

elpedia.gr

Bibliographie

- Leader, R. E. (1997). In death not divided: Gender, family, and state on classical Athenian grave stelae. American Journal of Archaeology, 101(4), 683-699. journals.uchicag

- Stupperich, R. (1994). The iconography of Athenian state burials in the Classical period. In S. Böhm & K.-V. von Eickstedt (Eds.), ΙΘΑΚΗ: Festschrift für Jörg Schäfer zum 75. Geburtstag am 25. April 1992 (pp. 87-105). Ergon-Verlag. archiv.ub.uni

- Squire, M. (2018). Embodying the dead on Classical Attic grave-stelai. Art History, 41(3), 518-545. academic.oup